2024-05-14

随着科学技术的不断进步,多组学研究正成为解决生物学复杂性难题的重要工具。在生态、水产和农业资源领域,多组学研究为我们揭示了水域与土地上生态系统的奥秘。本文将引领您踏入生态、水产和农业资源普查多组学研究领域,一起感受科学前沿的深邃与魅力。

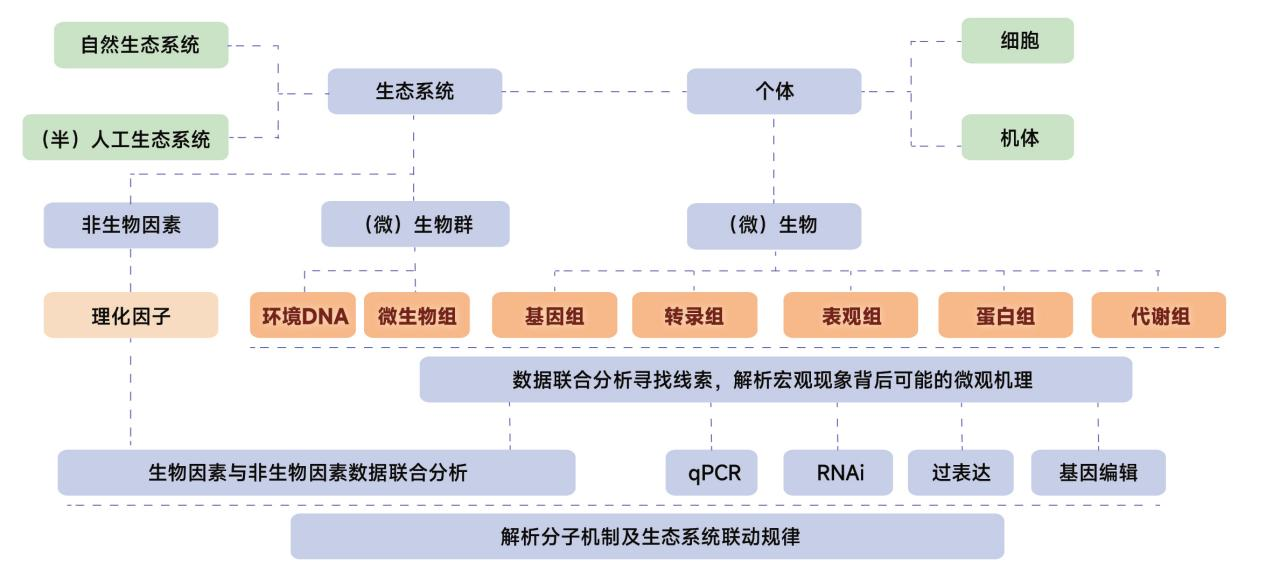

生态领域 生态领域的多组学研究为我们提供了独特的视角,深入剖析生物多样性、生态系统功能和生态过程的复杂性。通过整合基因组学、转录组学、代谢组学和微生物组学等技术,我们能够探索物种之间的相互作用、生态系统的稳定性以及生态系统对环境变化的响应机制。这些研究成果不仅丰富了我们对自然界的认识,还为生态系统的保护、恢复和可持续利用提供了科学依据。生态领域的多组学研究不仅推动了学科的发展,也为我们构建一个与自然和谐相处的美好未来奠定了坚实的基础。 生态领域多组学研究的核心在于整合不同组学层面的信息,全面揭示生物与环境间的相互作用。通过深入研究基因表达、蛋白质合成及代谢等过程,我们可洞察生物如何适应与响应环境变化,并理解生物间的复杂生态关系。同时,多组学方法还能揭示生态系统中物质循环与能量流动的秘密,为生态保护与修复提供科学依据。 生态多组学研究思路 案例分享

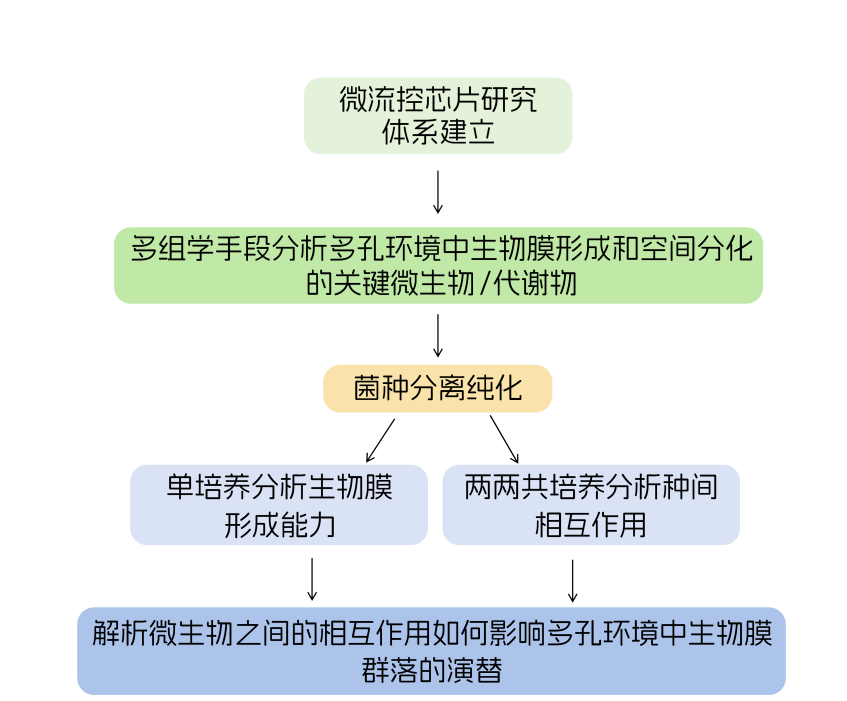

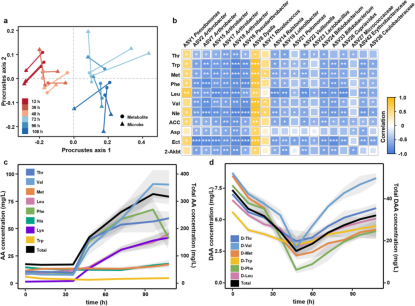

1.Nature Communications:多组学揭示土壤孔隙环境中生物膜群落组装新机制(IF:16.6)

土壤和沉积物等孔隙环境是地球上微生物的主要栖息地。在这些孔隙环境中,微生物通过分泌胞外聚合物相互粘结形成具有多细胞结构的生物膜。揭示生物膜形成与功能发挥机制对于维护微生物生态系统、保障环境健康、支撑绿色发展至关重要。为此,研究团队自主构建了具有微柱阵列的土壤微流控芯片,解析了孔隙环境中土壤生物膜群落的组装过程,为土壤和沉积物等孔隙环境中微生物群落的组装和演替提供了新的见解。

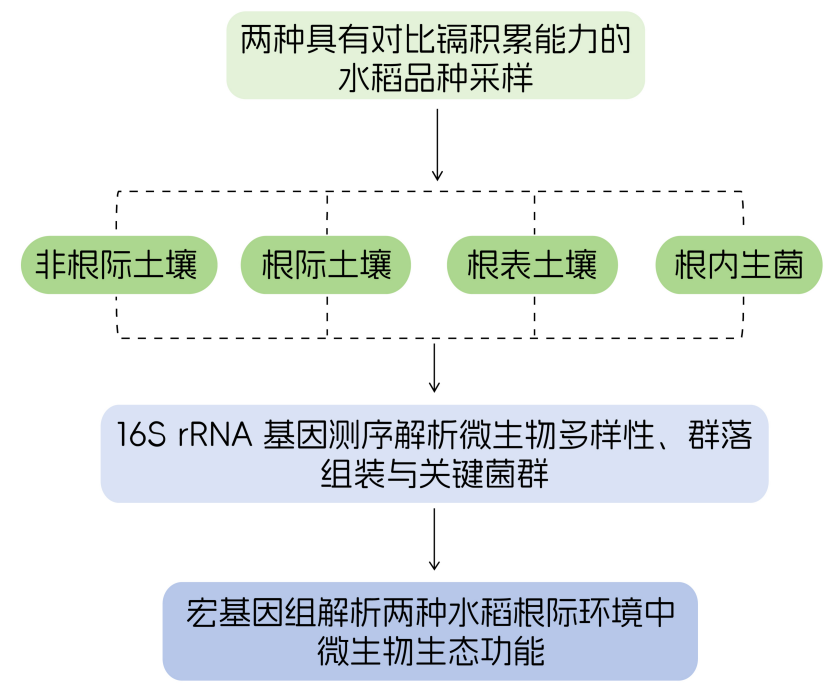

2.ISME:宏基因组学和机器学习共同辅助识别水稻根部微生物中镉积累特征的生物标志物(IF:11.0)

开发低镉(Cd)水稻品种已成为镉污染农田食品安全的一条有前景的途径。水稻根部相关微生物组已被证明可以促进水稻生长并减轻镉胁迫。然而,在不同水稻品种中特定微生物类群对不同镉积累特征的耐受机制上仍存在很大未知。本研究通过16SrRNA基因测序识别样本中的微生物,并通过微生物共现网络和机器学习模型共同识别了关键指标微生物群。同时,利用宏基因组分析和Binning分析进一步表征两个水稻品种的微生物组生态功能。研究结果为促进镉污染土壤中的水稻生长和食品安全提供潜在生物标志物操作奠定了基础。

水产领域 水产领域的多组学研究是推动水产养殖和水域生态系统管理的关键驱动力。无论是环境污染、水产养殖、抗病育种还是适应进化,多组学研究都将为水产领域带来深远的影响,为我们打造更加健康、安全的水产生态系统贡献力量。这些研究成果不仅推动了水产养殖业的可持续发展,还为保护水域生态系统提供了新的科学依据。 水产多组学研究涵盖基因组学、转录组学、蛋白质组学和代谢组学等多个方面。这些研究通过整合不同层面的信息,全面解析了水产物种的遗传特征、基因表达模式、蛋白质组成和代谢特征。通过多组学研究的整合,我们能够更全面地了解水产生物的生物学特征和生态功能,为构建健康、可持续的水产生态系统提供重要的理论和实践指导。 案例分享

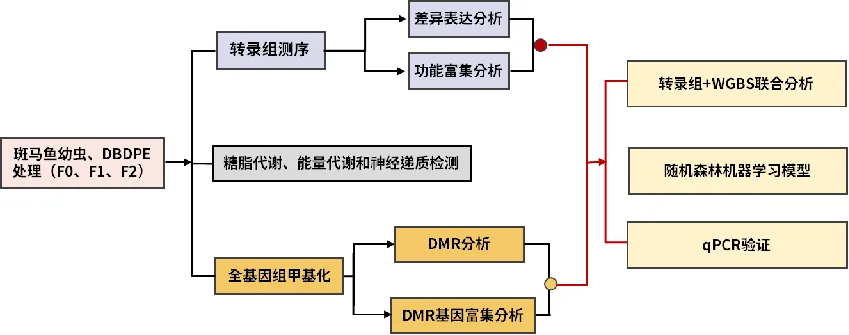

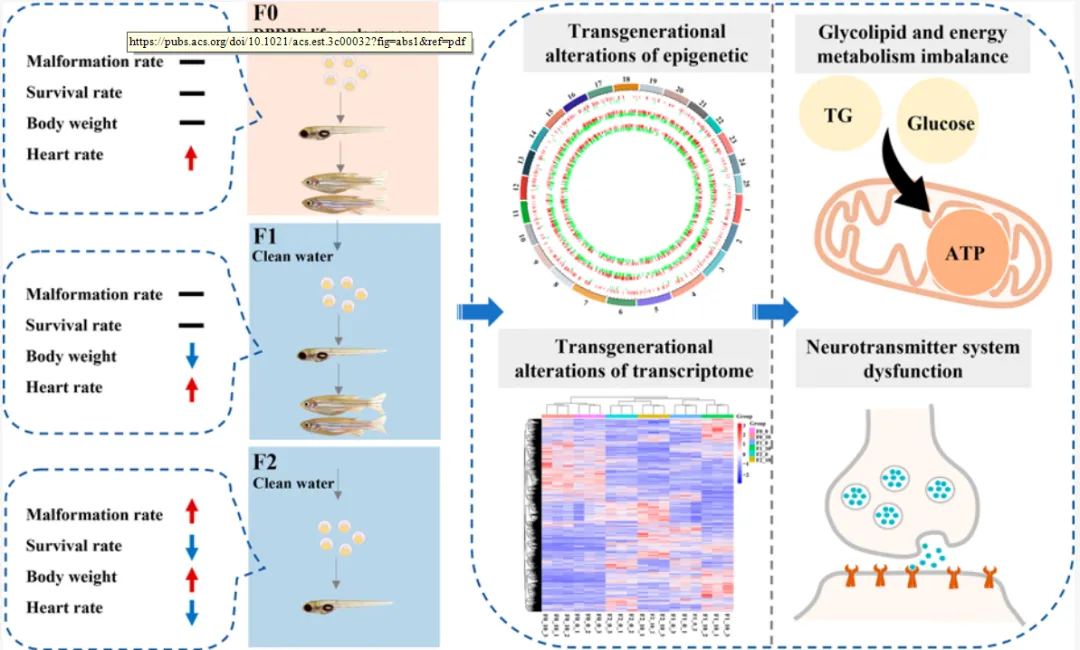

1.Environmental Science & Technology:转录组+WGBS助力DBDPE诱导斑马鱼发育障碍机制研究(IF:11.4)

新型溴化阻燃剂十溴二苯乙烷(DBDPE)已成为一种普遍存在的新兴污染物。因此,了解其长期毒性作用和潜在机制对进一步的健康风险评估至关重要。在本研究中,研究了斑马鱼在环境相关浓度下的多代和跨代暴露。未暴露的F2幼虫畸形率显著升高,存活率显著下降,提示DBDPE具有跨代发育毒性。转录组和DNA全基因组甲基化揭示的变化谱证实了F2幼虫的易感性增加,并发现了糖脂代谢、线粒体能量代谢和神经发育的潜在破坏。ATP生成等生化指标的变化证实了能量代谢的紊乱,而神经递质含量和光-暗刺激行为的改变为斑马鱼的多代和跨代神经毒性提供了进一步的证据。

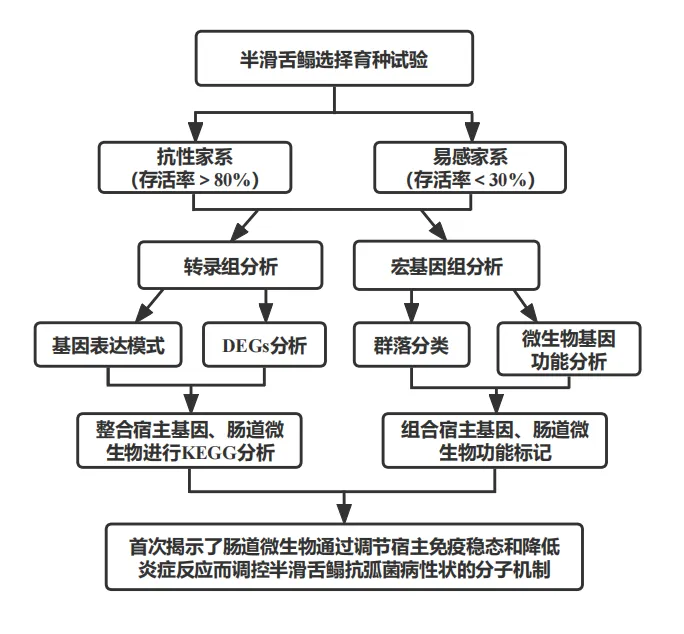

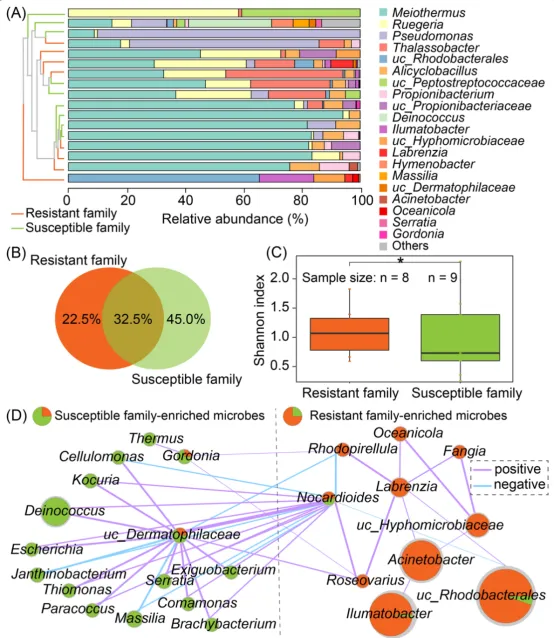

2.Microbiome:转录组+宏基因组揭示肠道微生物在半滑舌鳎抗弧菌病性状形成的调控机制(IF:15.5)

水产养殖是全球食品供应的重要组成部分,但面临着病害频发、种质退化等挑战。对于抗病性状分子机制的深入认识是开展养殖鱼类疾病防控和良种培育的关键基础。现有研究表明,肠道微生物与鱼类传染性疾病感染有关,但对肠道微生物在鱼类抗病性状形成中的作用仍知之甚少。该研究以我国特有养殖鱼类半滑舌鳎为模型,首次揭示了微生物群落结构、功能和微生物-宿主相互作用在鱼类抗病性状形成中的作用。

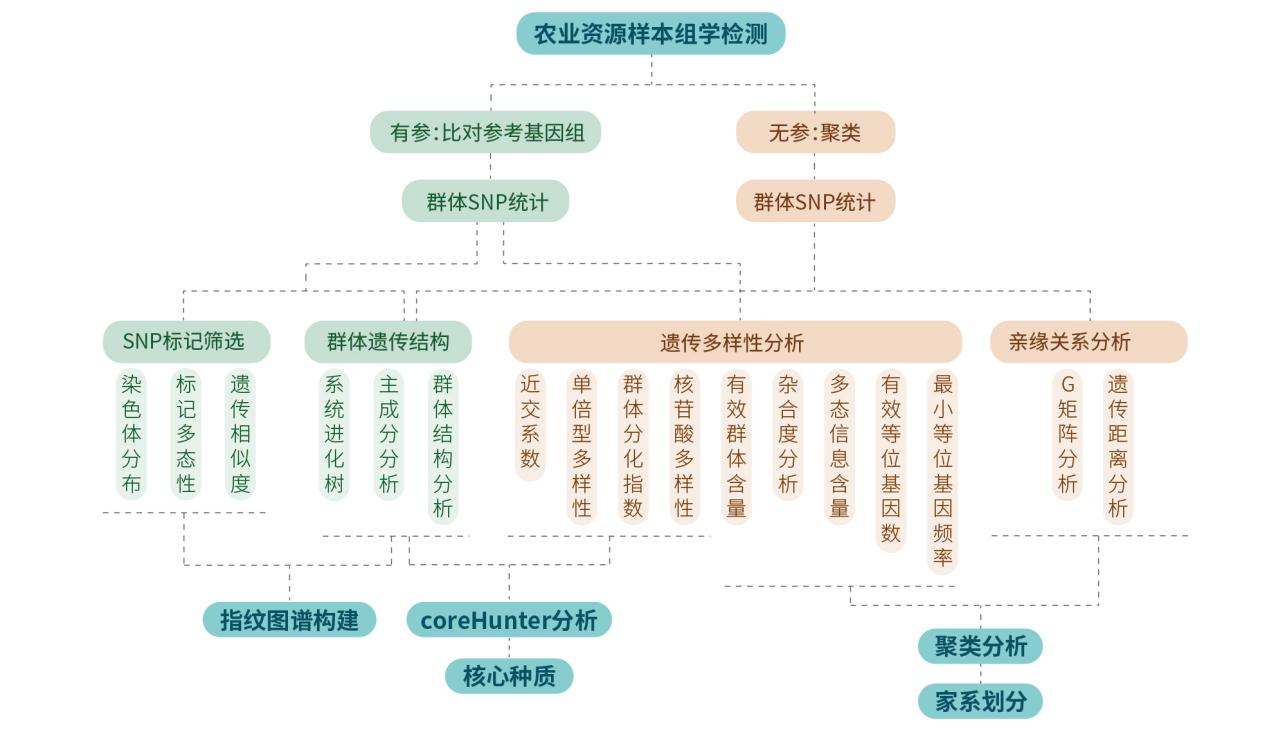

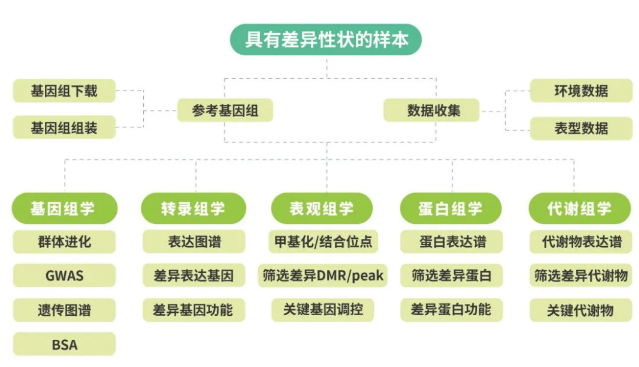

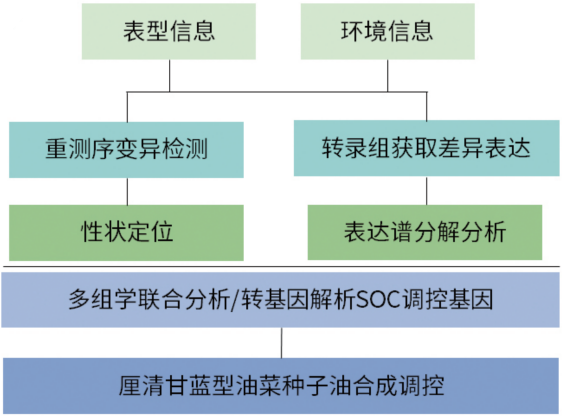

农业资源普查 我国作为种质资源大国,拥有丰富的物种遗传多样性和独特性。近年来,大型种质资源普查研究已成为国内外关注焦点之一。派森诺在基因测序领域深耕十余年,致力于推动多组学技术在农业资源普查中的应用,深度挖掘作物遗传基因的宝藏,解密种子的生命密码。利用核心种质筛选、指纹图谱、家系鉴定等研究方法,可以帮助研究人员深化农业资源普查,获取种质资源的遗传特征、遗传多样性和亲缘关系等。 种质资源保护与鉴定研究技术路线 种质资源精准鉴定与基因挖掘是从源头上实现种业创新、保障粮食安全的根本路径,是生物育种重点攻关的关键技术之一。可以通过混池关联分析(BSA)、群体进化、全基因组关联分析(GWAS)和遗传图谱四大群体类研究方法实现性状的关联基因定位。进一步,可以对候选基因进行深入的多组学验证分析,包括对候选基因进行功能验证、表达谱分析、蛋白水平表达分析、对代谢物的影响以及分析其对性状调控的机制等。 优良基因挖掘研究技术路线图 案例分享

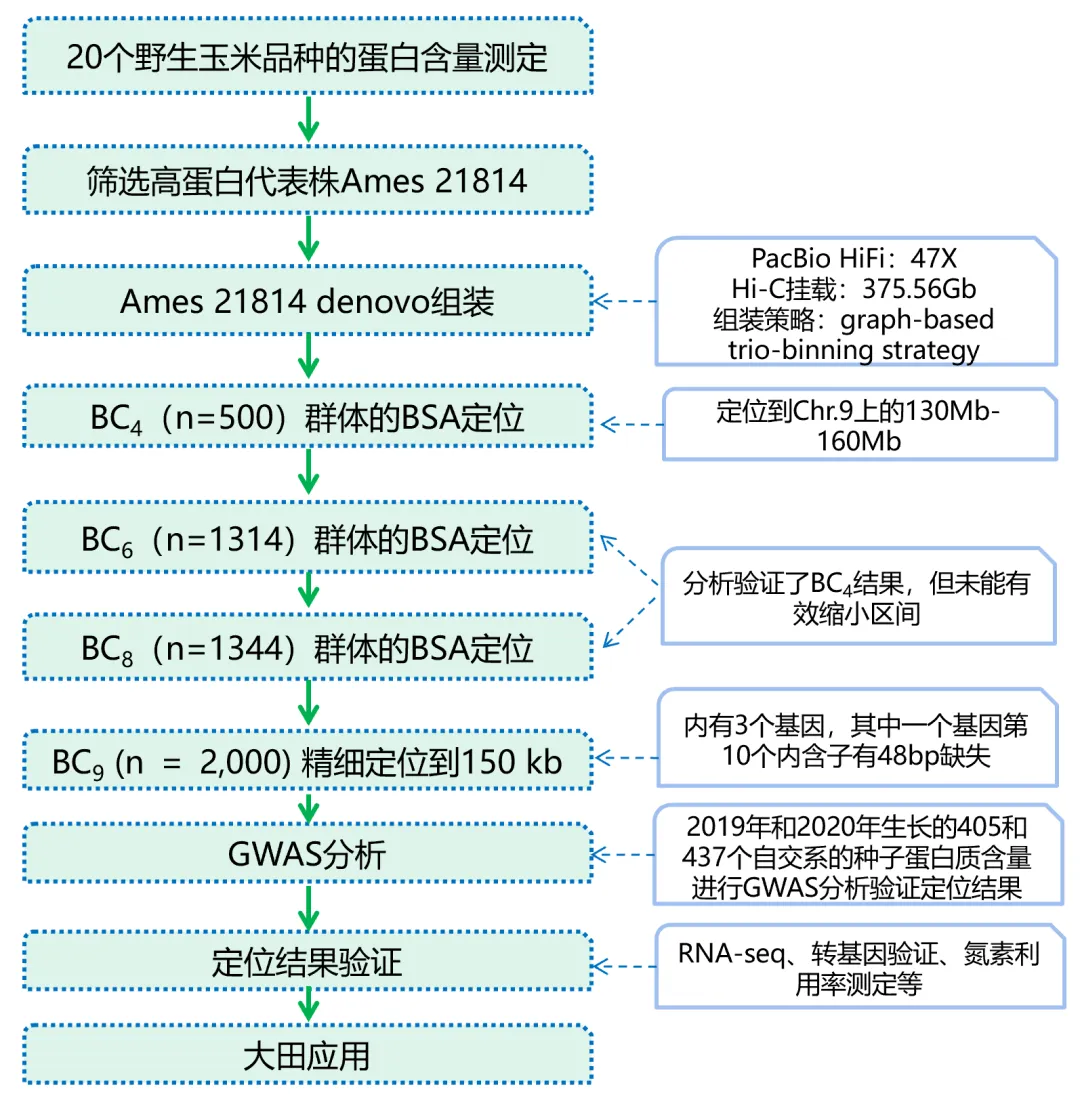

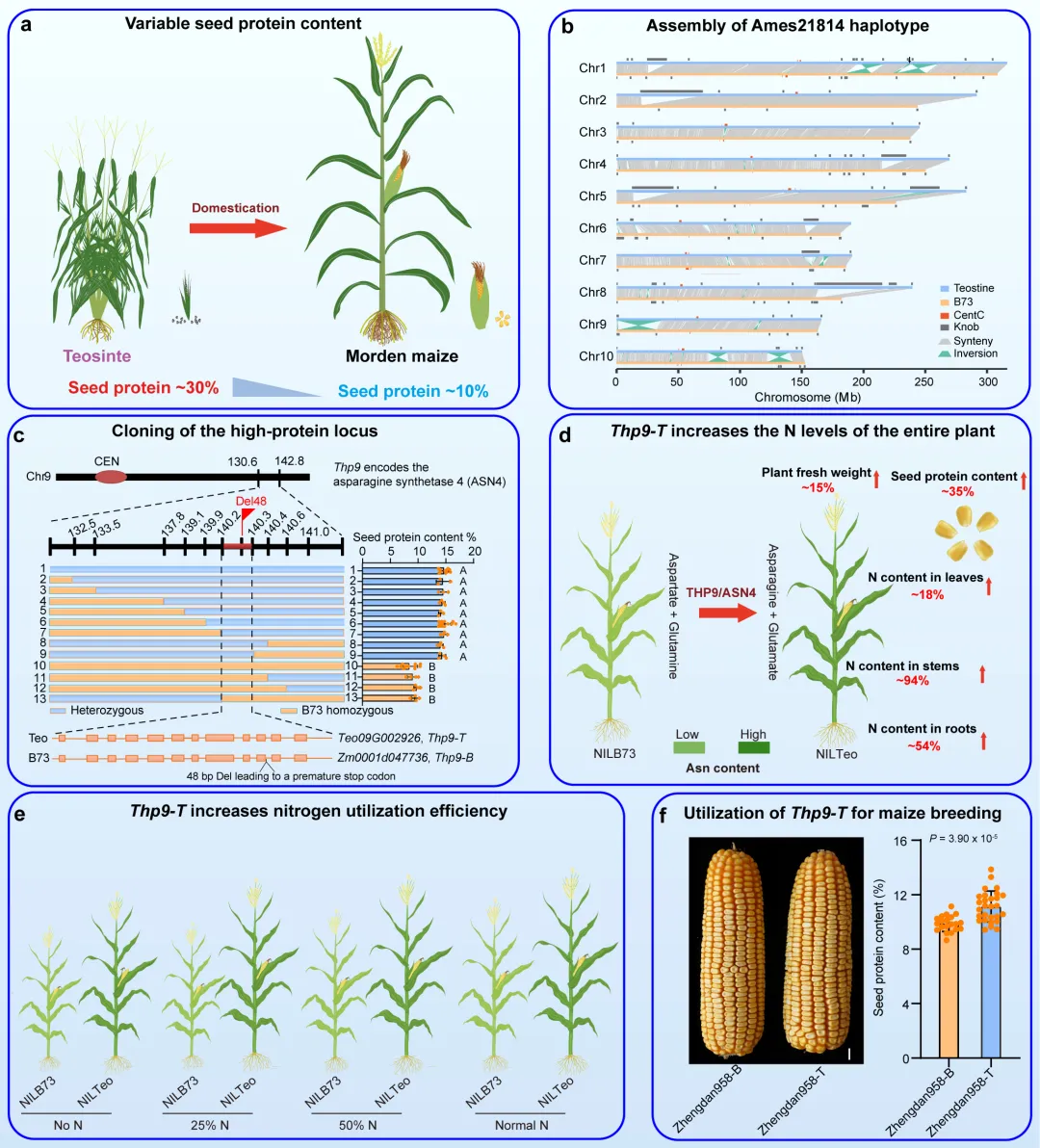

1.Nature:THP9提高种子蛋白质含量和氮利用效率(IF:64.8)

植物的种子含有如碳水化合物等储存的代谢产物,这些产物对种子萌发、各种动物和人类生存发展都十分重要。因此育种家一直致力于基因改造,以创造出具有更大代谢产物比例的种子。

本研究为了确定导致玉米和Teosinte蛋白质含量差异的基因,分析了它们杂交后代,并对影响这一性状的数量性状基因座(QTL)进行了表征。对Teosinte单倍型基因组进行了测序,并定位了与种子中高蛋白含量相关的基因位点,并成功克隆Teosinte高蛋白基因座THP9,为玉米高蛋白种质培育提供了重要参考。

2.Molecular Plant:基因组+转录组助力油菜种子油含量自然变异的遗传研究(IF:27.5)

甘蓝型油菜是世界上第三大植物油来源,其产量约占全球食用油的13%。据估计,含油量每增加1%,种子产量就会增加2.2%-2.3%。因此,培育高含油量甘蓝型油菜品种具有重要的经济意义。

本研究通过对甘蓝型油菜3个育种区的QTL进行精确定位,分析了油菜SOC的遗传结构。确定了与种子含油量相关的基因模块,并预测了数百个与种子含油量显著相关的基因。这些研究结果为甘蓝型油菜高SOC等位基因的聚合育种提供了有价值的信息。GWAS和TWAS鉴定出的油料相关基因位点和候选基因也将促进油料作物油料合成机理的研究。

总 结 生态、水产和农业资源普查是保护和管理水域生态系统、促进农业可持续发展的重要举措。在这一过程中,多组学研究的应用为我们提供了更深入、更全面的理解,为制定更精准、更有效的管理策略提供了重要的科学支持。

以上就是小派本次为大家总结的生态、水产和农业资源普查在多组学研究中的应用,我们也有针对性的各领域三折页详细资料助力大家的科研之路,如有需要可以和当地销售同事联系。