2024-05-30

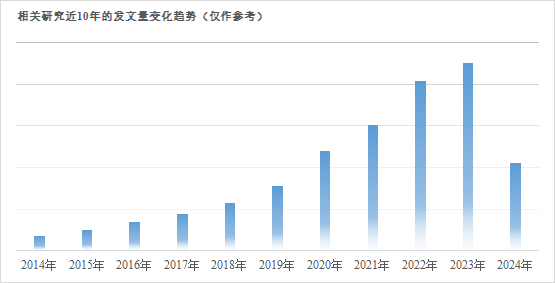

近年来,随着科技的飞速发展和创新,研究水平不断深入并取得了一系列重大突破,单一组学发高分文章愈发困难(除非是创新视角+大样本量+大数据机器学习+好的结果尚有可能发到IF 10+水平),而多组学之间可以不同维度的相互补充、深度融合、更系统和全面地阐释科学问题,频频出现在CNS等各大顶级类期刊上。多组学,顾名思义,是指多种组学技术联合研究共同表征复杂的生理调控分子机制,包括基因组、转录组、微生物组、蛋白组、代谢组等。 其中微生物组测序与代谢组的联合研究在过去的几年里脱颖而出,“拿下”了各个研究领域的科研工作者,也有力促进了多学科的交叉融合,可谓是“上大分的明星组合”。通过在PubMed网站以“microbiome and metabolome”为关键词进行搜索发现,近10年来的发文量呈逐年攀升趋势;此外,历年国自然中标项目中“菌群-代谢相关研究”也一直是TOP级热点。(文末有超实用策略分享) 图1. 在PubMed网站以“microbiome and metabolome”为关键词的发文量检索结果(截至2024年5月10日) 图2. 在LetPub网站以“菌群+代谢物”为关键词的搜索结果 在如此热度的加持下,不可否认的是这个组合给许多研究领域带来了重要突破,如医学领域研究肠道菌群代谢物与疾病作用机制/治疗靶点、药物作用机制与靶点,农业领域植物/土壤微生物与代谢物的组成及其相互作用影响复杂的生物过程和植物对环境的适应能力,环境污染/各种外因如何通过菌群和代谢影响机体生理变化等等。当然,热度快速上涨之后总有平缓阶段,也可以说是“回归理性”。或许有些人认为目前菌群代谢研究似有“疲感”,但高分研究仍层出不穷,这或许正是沉下心来深挖机制的良好时机。

菌群代谢联合研究思路

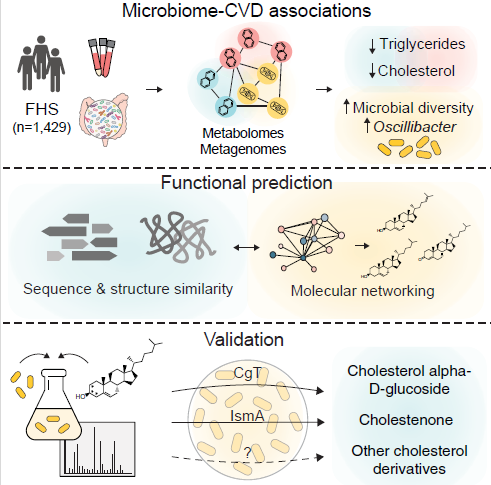

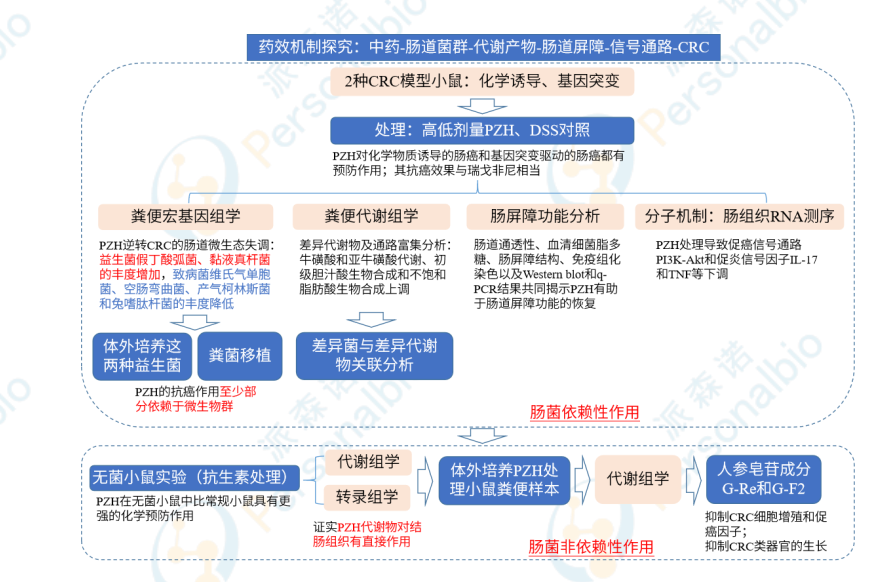

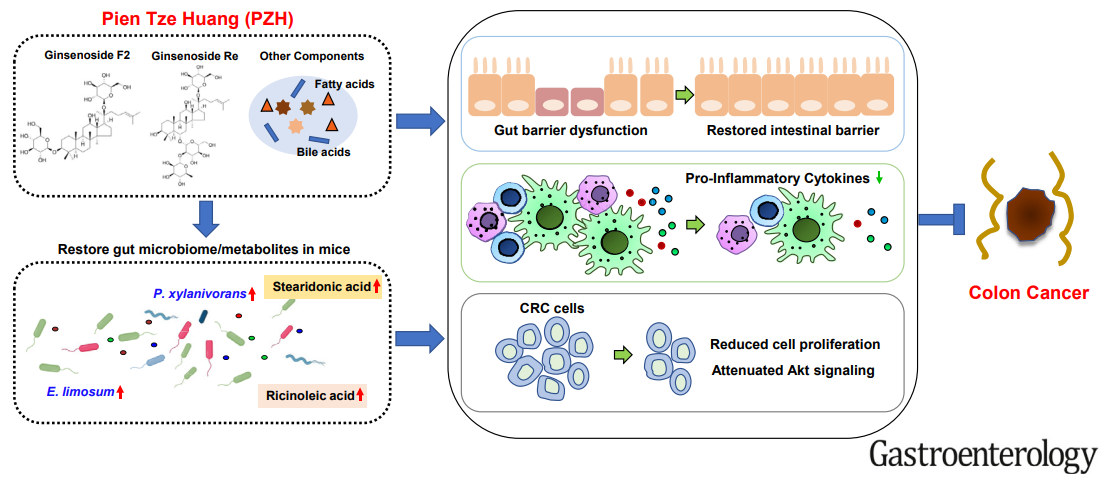

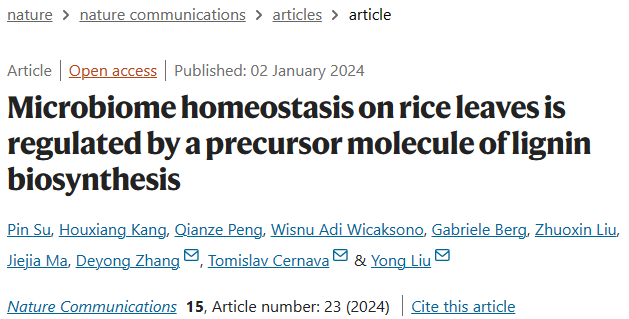

过去的十余年里,菌群代谢联合已广泛应用于众多研究领域,如临床疾病、药理药效、营养健康、农业育种、环境暴露、食品风味、畜牧水产等。本文选取其中三个研究方向的最新代表文章进行详细的思路解析,希望给您的科研提供实用性且有价值的参考。 1.疾病研究领域 近日,Cell期刊发表“微生物组-代谢组-心血管代谢”相关研究文章,前期研究最多的与心血管疾病(CVD)相关的微生物代谢途径是三甲胺(TMA)途径,而本研究通过非靶向代谢组学锁定到新的代谢途径,并提到在肠菌-血脂水平关联中尚有大量未表征的代谢物待挖掘。这篇文章研究思路之清晰,对课题的设计、国自然标书的撰写具有十足的借鉴学习价值! 图3. https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.03.014 研究主题:千余例大队列揭示代谢胆固醇的肠道细菌有益于心血管健康 发表期刊:Cell,IF=64.5 相关技术:宏基因组测序,非靶向代谢组学等 研究思路: 1)从临床大队列切入,检测血液生化指标及代谢组、肠道微生物等分析; 2)菌群和代谢物分别与血液指标关联分析,锁定关键代谢物/关键菌种; 3)综合分析菌种与代谢物相关性,明确功能菌-代谢物-血液指标的调控轴; 4)多种试验手段验证揭示功能菌的作用方式。 图4. 研究思路 研究小结:本研究基于临床样本,利用FHS参与者的粪便宏基因组和非靶向代谢组数据,鉴定了超过16000个微生物与代谢特征之间的关联,挖掘了与CVD具有相关性的微生物和代谢物,并发现Oscillibacter属的细菌可以编码胆固醇代谢酶,能够代谢肠道中的胆固醇,从而有助于降低胆固醇以及心血管疾病风险。 图5. 研究概括图 2.药物药效机制研究 2023年,香港中文大学于君教授团队在胃肠病学顶级学术期刊Gastroenterology发表的一篇文章,其研究思路堪称“超强范本”,非常值得借鉴学习。 图6. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2023.08.052 研究主题:传统药物片仔癀通过恢复肠道微生物群和代谢产物抑制结直肠肿瘤的发生 发表期刊:Gastroenterology,IF=29.4 相关技术:宏基因组测序,非靶向代谢组学,RNA测序等 研究思路: 1)利用小鼠模型证实片仔癀(PZH)可有效抑制结直肠癌(CRC); 2)探究肠菌及代谢物在PZH抑制CRC的作用中具有什么功能; 3)探究PZH如何改善肠屏障功能,通过什么信号通路达到抑癌作用; 4)除了通过肠道微生物之外,片仔癀中还含有其他直接预防肠癌的成分。 图7. 研究思路 研究小结:本研究证实PZH调节肠道微生物组成(有益菌增加,致病菌减少),促进有益代谢物的分泌,改善肠道屏障功能,抑制致癌和促炎途径。除了对肠道菌群的影响外,PZH中活性成分人参皂苷在体外和体内也直接抑制结直肠肿瘤的发生。 图8. 研究概括图 3.农学研究领域 2024年,国内外多个科研单位联合在Nature Communications上在线发表一篇论文,该研究对水稻叶际微生物组进行了大规模深入的评估,揭示了宿主特定代谢物驱动叶际微生物富集的潜在机制。 图9. https://doi.org/10.1038/s41467-023-44335-3 研究主题:植物代谢物调控水稻叶际微生物稳态研究 发表期刊:Nature Communications,IF=16.6 相关技术:宏基因组学,代谢组学,16S rRNA扩增子测序等 研究概况:本研究通过将一个大规模的叶际宏基因组数据集与GWAS相结合,确定了水稻基因型与4种细菌目之间的强关联。随后通过基因编辑技术,构建基因敲除和过表达植株,明确地将微生物组的变化归因于水稻叶片中的4-羟基肉桂酸(4-HCA),提供了一种特定植物代谢物与水稻叶际微生物稳态之间的直接联系,证明OsPAL02相关的4-HCA对Pseudomonadales成员的富集和驱动叶际微生物组的组装具有重要作用。这提示了精确地了解水稻植物与其叶际微生物之间的关系,为后续新的育种策略开辟可能性。 研究思路: 图10. 研究思路

微生物组-代谢组联合研究策略

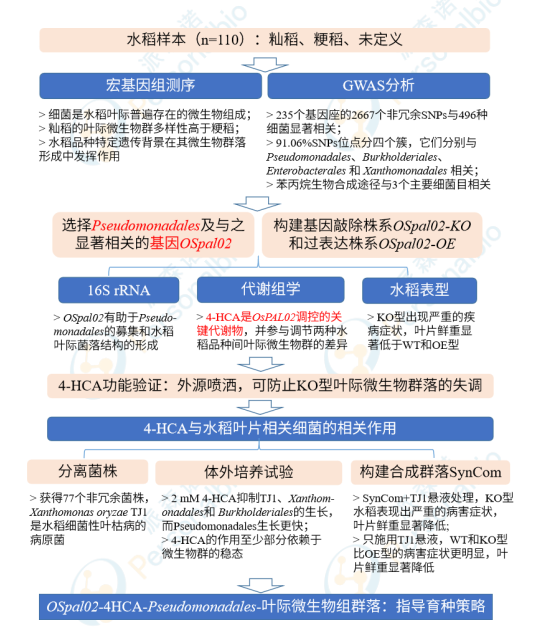

目前微生物代谢组研究这个体系已基本成熟,研究热度趋于稳定。水涨船高的态势下,深挖机制、创新思路、大数据机器学习、抑或是结合其他热点(如免疫、肿瘤微环境、铁死亡等等)的高水平研究或将是该组合的未来突破之路;尽管其热度不再是爆发式的,但相关研究仍存在很多未解之谜,也将是CNS这些顶尖期刊的“常客”。小编通过多篇经典文章思路梳理了以下菌群代谢研究策略供您参考: 图11. 微生物多组学研究策略 1.在进行微生物多组学研究中,通常会先观察/检测到某些外因/内因导致的表型/生化指标差异或某些干预有明显作用,随后分别进行16S rRNA/宏基因组测序、代谢组学检测等,进而探究作用机制与功能验证。 2.组学技术如何选择: 1)16S rRNA扩增子测序:可鉴定到属水平,进行微生物组成分析 2)宏基因组:可鉴定到物种水平,除了微生物组成分析外,还可进行功能分析,比16S获得的数据量更大,深度挖掘菌种功能信息 3)非靶向代谢组:广筛发现关键差异代谢物,并分析解密其在疾病发生发展、生命机体代谢、宿主-微生物互作等方面的重要作用机制 4)靶向代谢组:针对特定功能通路的关键目标代谢物进行靶向验证和研究,包括菌群相关代谢物胆汁酸、短链脂肪酸等,其他代谢物类群,视不同情况进行选择 注:派森诺可提供相关研究涉及到的所有组学技术,其中非靶向代谢组近期上线的数据库--PSNGM,包含了医学、动物、植物、微生物、肠道及中药等6大分类库,详情可点击文章标题了解(代谢数据库 | 解码代谢组学研究的关键钥匙),可为微生物代谢组研究提供强有力的支持。 3.多组学关联分析往往只能得到差异菌-差异代谢物的相关性,而非因果性。近些年随着研究的广度与深度不断提升,若仅做到相关性这步,大概率只能发到5分左右的文章(除非像上述Cell那样结合大队列样本与大数据深度挖掘以及创新发现)。因此,通常情况下,进一步机制挖掘与功能验证还是更有机会达到10分水平,甚至IF 20+。 4.机制与功能验证通常会采用以下技术手段: 1)体内/体外试验,包括抗生素处理,粪菌/单菌移植;代谢物添加或剥夺;体外粪便(菌来源的样本)/特定菌培养等,验证差异菌/代谢物的功能 2)不同细胞株/细胞系水平探究机制与功能验证 3)动物/植物/细胞等基因敲除/基因过表达,或转录水平,探究作用信号通路与关键信号因子 4)免疫/炎症因子水平 5)关键代谢酶特异性激动剂/拮抗剂 6)临床上采用验证队列检测相关指标进一步验证 7)...... 5. 关于样本选择: 1)微生物组:推荐人的粪便/拭子、动物粪便/肠内容物/肠组织、植物组织、土壤等富含微生物的生物样本 2)代谢组:人的粪便/血清/血浆/组织、动物粪便/肠内容物/肠组织/血清/血浆、植物组织、根系分泌物、土壤、微生物菌体/菌液上清、细胞/培养基等各类生物样本均可 3)通常多组学联合分析时,选用同类型样本的关联性更强,当然不同类型样本也可进行关联分析 4)不同组学对于样本收集也有不同的策略和注意事项,具体方案欢迎联系我们进一步沟通

Tips:想要获得无水印版研究策略包,识别下方二维码填写信息,即可获得!