2024-06-11

随着全球化食品贸易的增加、食品加工技术的复杂化以及消费者对健康和安全食品需求的提升,食品安全问题日益受到关注。从微生物污染(如细菌、病毒)、化学残留(农药、兽药、添加剂等)到新型污染物(如微塑料、纳米材料),食品安全面临的挑战日趋复杂。传统的食品安全检测方法往往针对单一或少数几种污染物进行分析,检测周期长、成本高,且难以全面评估食品的整体安全性与质量。此外,这些方法往往是在食品危害已经发生后才进行介入,缺乏预防性。随着微生物组学、基因组学、转录组学、蛋白质组学以及代谢组学等多组学技术的迅速发展,科研人员能够从分子水平全面解析食品的成分、来源、加工过程中的变化以及潜在的安全风险。这些技术能够提供更系统、更深入的数据,帮助识别新的风险因子、追踪污染源、评估食品处理和储存条件的影响等。多组学技术在食品安全与质量控制领域的应用,是应对食品安全挑战、提高食品质量、保障公众健康和推动食品行业可持续发展的重要途径。随着技术的不断进步和数据解析能力的增强,其在未来食品安全体系中的作用将更加凸显。

多组学在食品安全与质量控制研究中的应用思路

多组学在食品安全与质量控制研究中的应用思路可以包括以下几个方面:

微生物组学分析:

利用微生物组学技术,如16S rRNA基因测序或基于宏基因组的分析,对食品样品中的微生物群落进行鉴定和定量。通过分析微生物群落的结构和组成,可以评估食品的微生物安全性,并监测潜在的食品中的致病微生物或腐败微生物。

转录组学分析:

食品在储存和运输过程中,其内在的生化变化会影响品质和新鲜度。转录组学可以通过分析食品中特定基因的表达模式,如与腐败、氧化或成熟相关的基因,来评估食品的新鲜度和预测保质期,为质量控制提供分子标记。

代谢组学分析:

利用代谢组学技术,如LC-MS或GC-MS,对食品样品中的代谢产物进行定性和定量分析。通过分析食品中的代谢物组成,可以评估其质量和新鲜度,检测潜在的有毒或有害代谢产物,并对食品加工过程中的质量变化进行监测。

蛋白质组学分析:

利用蛋白质组学技术,如质谱和蛋白质组分析等,对食品样品中的蛋白质组成和结构进行分析。通过分析食品中的蛋白质组成,可以评估其营养价值和质量,检测潜在的过敏原或有毒蛋白质,并监测食品加工过程中的蛋白质变化。

基因组学分析:

利用基因组学技术,如PCR和基因组测序等,对食品样品中的基因组进行分析。通过分析食品中的基因组,可以评估其基因型和基因表达情况,检测潜在的基因突变或遗传标记,并监测食品加工过程中的基因组变化。

联合分析:

将微生物组学、转录组学、代谢组学、蛋白质组学和基因组学等多组学技术进行整合分析,综合评估食品的安全性和质量,并探索食品安全与质量之间的相互关系。通过联合分析,可以更全面地了解食品中的潜在风险因素和质量问题,并为食品安全监管和质量控制提供科学依据。

食品领域多组学案例分享

点击标题查看详情

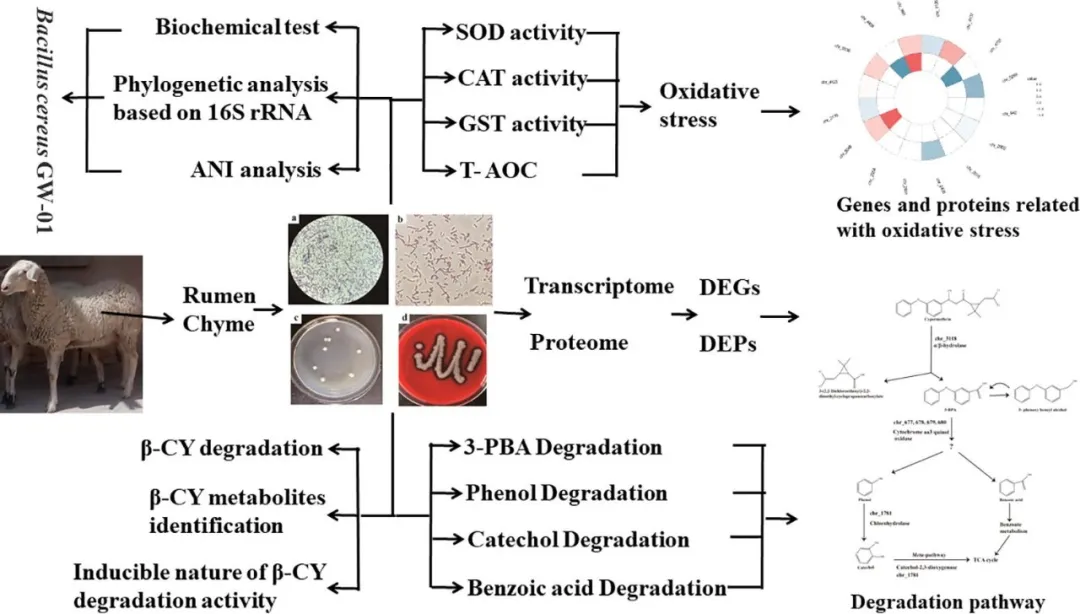

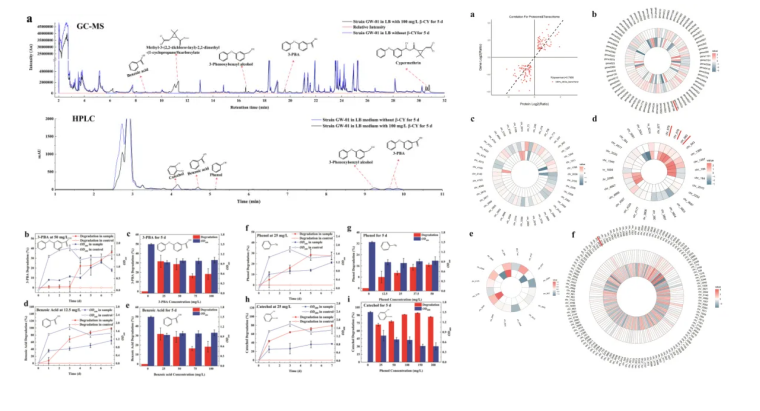

1、Chemical Engineering Journal:细菌完成图+转录组+蛋白组助力蜡样芽孢杆菌GW-01代谢β-氯氰菊酯的机制

农药在保障粮食安全方面发挥着重要作用,但对食品安全、生态保护和人类健康构成潜在威胁。通过微生物活性降解农药,作为一种安全、环境友好、实用的消除农药残留的方法。拟除虫菊酯通常被认为是比毒性更强的有机氯和有机磷农药更环保的替代品,其中β-氯氰菊酯(β-CY)占全国拟除虫菊酯市场的50%以上。本研究旨在研究从绵羊瘤胃食糜中分离的一种细菌GW-01(蜡样芽孢杆菌)降解β-CY的相关酶基因以及代谢途径。结果发现:菌株GW-01从健康母羊瘤胃中分离得到,其个体形态和菌落形态、生理和生理功能均具有显著性差异;基于16S rRNA基因序列进行系统发育分析,全基因组比较表明该菌株为蜡样芽孢杆菌;不同时间段SOD、CAT、GST活性及T-AOC的变化,表明β-CY诱导小鼠产生氧化应激反应。β-CY的降解似乎是由于最初的酯酶反应,产生3-PBA,被代谢为苯酚和苯甲酸,而在菌株GW-01进一步降解为柠檬酸循环中间体。进一步的这4个基因的表达和活性分析,表明这些基因预测编码的酶负责β-CY及其代谢产物的降解。

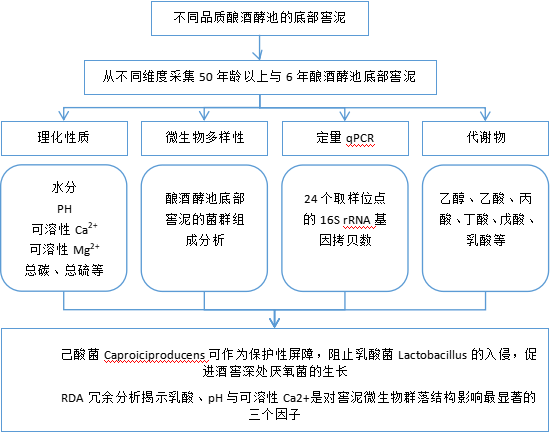

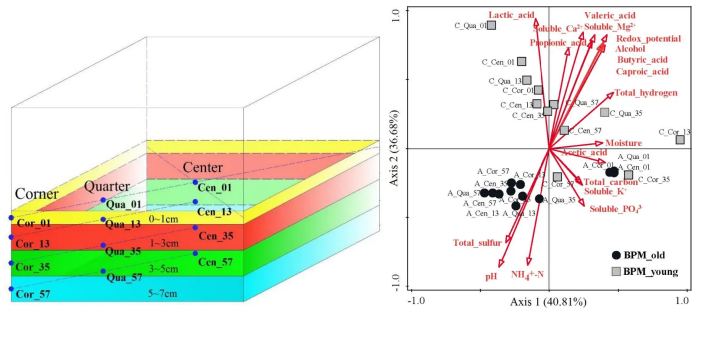

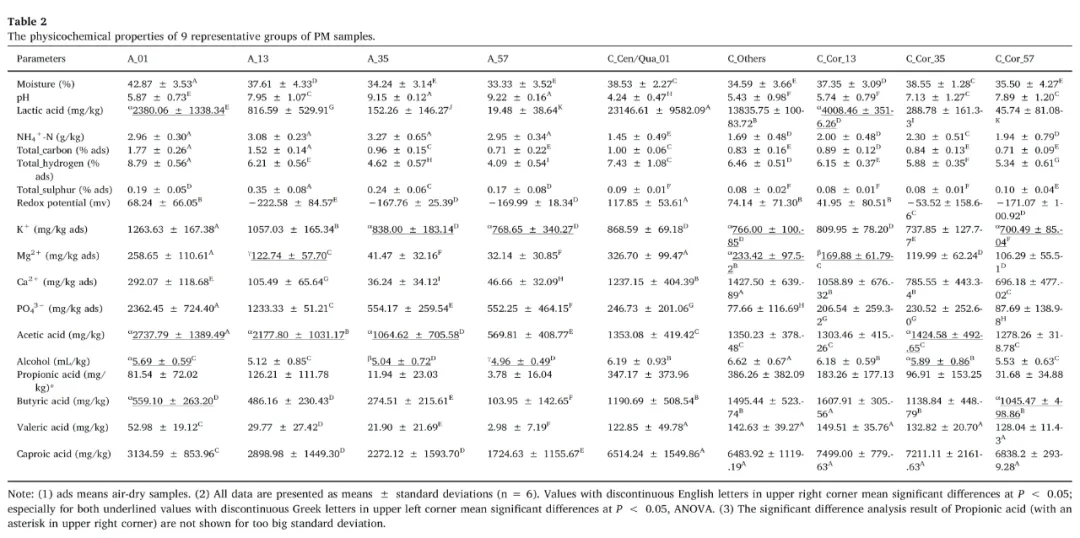

2、Food Chemistry:微生物多样性+代谢组+定量qPCR探究酿酒品质与酵池微生物群落的关系

在传统白酒的酿造过程中,微生物对白酒的品质、风味都起着至关重要的作用。以往的相关研究,主要基于窖泥的表面微生物群落,而窖泥不同深度或不同水平部位的理化性质不同,这可能会使得微生物在窖泥中呈不均匀分布。因此,我们有必要从不同维度去研究窖泥中的微生物群落结构及其相应的理化性质,从而增强对酿酒酵池窖泥衰老过程的认识,并应用于生产实践中。本文结合了微生物组16S rRNA基因测序、定量qPCR和代谢组检测,全面分析了不同品质酿酒酵池的底部窖泥中,各部位微生物群落对于酿酒品质的潜在影响,其中老窖中的菌群结构在垂直深度上有差异,但在水平位置上没有明显差异,这表明,多年的循环发酵在老窖中形成了固定的菌群梯度结构;老窖表面0–1 cm处的微生物主要以Caproiciproducens(34.79%)为主;新窖0-7 cm处的quarter部位,微生物主要以Lactobacillus(12.80%–42.72%)为主,而底部中心的微生物群落则是以Caproiciproducens(17.85%–64.45%)为主;乳酸、pH与可溶性Ca2+是对窖泥微生物群落结构影响最显著的三个因子。

3、Nature Microbiology:多组学揭示叶际微生物组诱导宿主代谢防御水稻稻曲病的机制

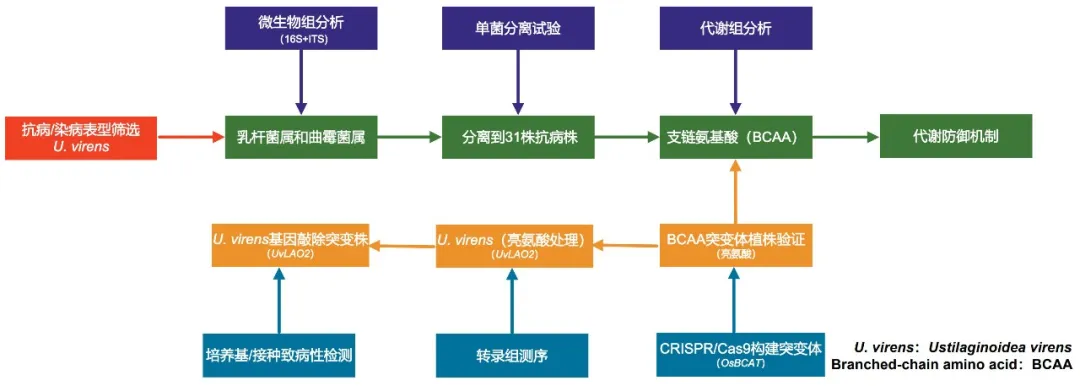

稻曲病是由活体营养型病菌Ustilaginoidea virens引起的水稻穗部真菌病害,目前在全球范围内的水稻主产区均有不同程度发病。稻曲病的流行不仅导致水稻大幅减产,而且会在穗部积累严重危害人畜健康的生物毒素,严重影响稻米产量、品质和食品安全。化学防治是目前防治稻曲病的主要手段,但过量或不合理施用药剂不仅会带来农药残留超标的风险,同时也会对稻田有益生物产生威胁、诱导病原菌的杀菌剂抗药性,其生态风险一直备受争议。为了研发安全、环保和有效的稻曲病控残减毒防控技术,科研团队在实验室与田间同时开展攻关,以期挖掘到有价值的潜在线索。

通过整合穗部代谢解析、毒素定性定量分析、宿主基因组编辑、微生物移植试验和生化、遗传学等技术手段,研究团队发现穗部关键核心菌群通过抑制支链氨基酸(BCAAs)氨基转移酶基因的表达来促进穗部BCAAs的局部积累,进而协助宿主防御稻曲病菌侵染。在BCAAs氨基转移酶基因的突变植株(Osbcat)中,独立于核心菌群的BCAAs积累也能够有效防御稻曲病菌侵染。防御机制解析表明,穗部BCAAs的积累能诱导病原菌发生Uvlao2介导凋亡样细胞死亡,从而阻止病害发生。

食品领域多组学文章集锦

Nature Communications:多组学分析揭示普洱茶中茶褐素可调节肠道菌群和胆汁酸代谢缓解高胆固醇血症 Nature Metabolism:多组学分析揭示了节食后体脂反弹和肥胖的机制及其营养干预策略 Nature Metabolism:多组学分析揭示口服灵芝杂萜衍生物改善动脉粥样硬化新机制! Theranostics:牛乳来源的细胞外囊泡(mEVs)通过调节小鼠的肠道免疫和肠道菌群来缓解结肠炎的作用机理 Gut Microbes:微生物多样性+microRNAs揭示膳食甜菜碱通过肠道微生物群驱动的microRNA-378a家族预防肥胖 Carbohydrate Polymers:微生物多样性+短链脂肪酸揭示丙酰化高直链玉米淀粉的体外肠道发酵 Food & Function:代谢组+16S揭示花青素提取物调节肠道菌群和血清代谢物改善大鼠II型糖尿病 Frontiers in Pharmacology:非靶代谢组+16S多样性组成谱+转录组联合分析灯盏花素对小鼠肝损伤的保护作用 Food Chemistry:多样性+代谢组揭示人参水溶性膳食纤维新功能 Journal of Functional Foods:人参可溶性膳食纤维可调节肠道菌群结构,促进结肠健康,影响大鼠食欲和糖脂代谢