2025-03-18

Highlights

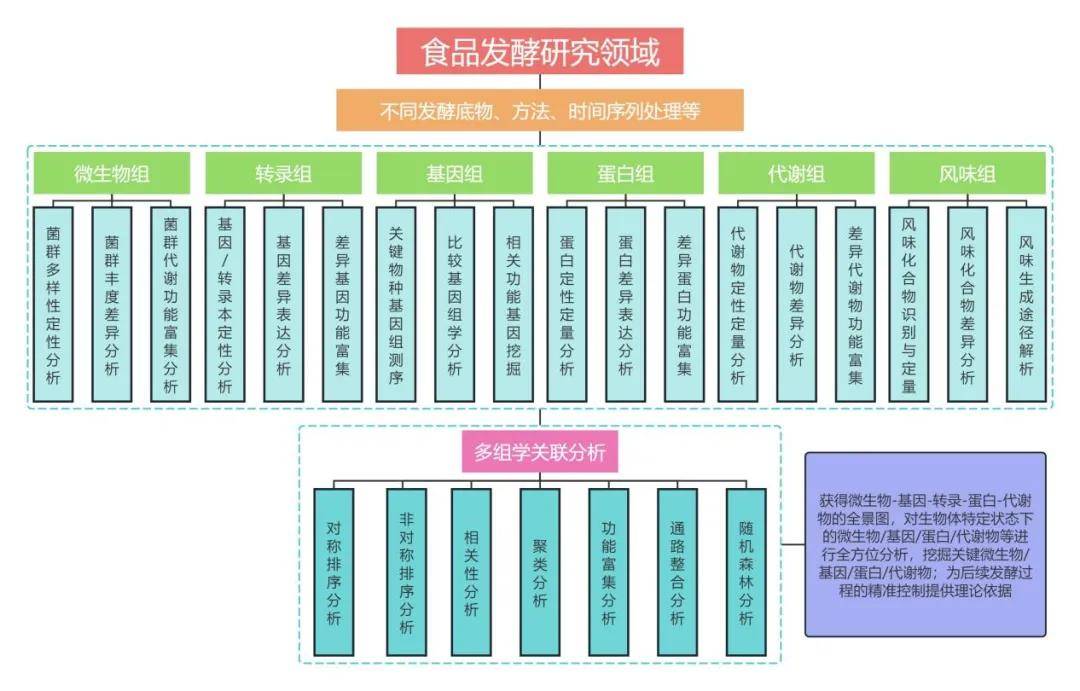

1、本文汇总了食品发酵领域热点研究方向及组学研究思路。

2、食品发酵是一个涉及微生物代谢、底物转化、风味形成及品质控制的复杂过程,多组学技术的整合为解析其机制提供了系统性研究工具。

3、派森诺提供多组学检测服务,包括微生物组、基因组、转录组、蛋白组、代谢组及表观调控等,结合多组学联合分析技术,助力食品发酵科学高效突破,案例成果多多。

老祖宗的智慧让发酵技艺流传千年,但传统工艺往往面临“靠天吃饭”的困境——菌群不稳定、风味难控制、安全风险难追溯。不过时至今日,科学家们已经拥有了现代化多组学的“武器库”:微生物组→捕获关键微生物信息 | 基因组→锁定功能基因 | 转录组→监听微生物“聊天记录” | 代谢组→捕捉风味分子轨迹 | 蛋白组→追踪酶工厂动态。

以下是当前该领域的热点方向及典型研究思路:

1、微生物群落功能解析与精准调控

研究热点

核心功能菌群鉴定:识别驱动特定发酵阶段(如产酸、产香)的关键菌种

菌株互作机制:解析微生物间的代谢协作/竞争关系(如乳酸菌与酵母的共生)

合成菌群构建:通过人工组合功能菌实现发酵过程定向调控

研究思路

多组学策略:宏基因组(物种组成)+ 宏转录组(活性基因)+ 代谢组(产物动态)联合分析

实验设计

时间序列采样:覆盖发酵初期、主发酵期、成熟期等关键节点

分组对比:传统发酵 vs. 工业化发酵,自然发酵 vs. 接种发酵

分析方法

网络分析(如Co-occurrence network)关联优势菌与代谢物

功能基因注释(如KEGG/CAZy数据库)预测关键代谢通路

机器学习预测关键调控因子(如pH、温度对菌群结构的影响)

2、代谢网络重构与风味形成机制

研究热点

特征风味物质溯源:追踪关键风味化合物(如酯类、醛类)的生物合成途径

代谢流动态分析:量化底物(如淀粉、蛋白质)向终产物(如乙醇、氨基酸)的转化效率

副产物抑制机制:解析不良代谢物(如生物胺)的生成与调控

研究思路

多组学策略:代谢组(靶向/非靶向)+ 转录组(差异表达基因)+ 蛋白组(酶活性验证)

数据分析

构建代谢网络模型

关键酶基因敲除/过表达验证

3、发酵工艺优化与智能化控制

研究热点

关键工艺参数识别:温度、pH、氧气等对微生物群落及产物谱的影响

发酵过程预测模型:基于多组学数据的发酵终点判断

实时监测技术开发:传感器与组学数据的融合应用

研究思路

多组学策略:时间序列多组学 + 环境因子监测数据整合

应用场景:如酸奶发酵中后酸化过程的精准抑制等

4、发酵食品安全与风险防控

研究热点

有害物质生成机制:真菌毒素、生物胺等风险因子的动态监测

耐药基因传播预警:发酵体系中抗生素耐药基因的扩散规律

污染物溯源:重金属/农药残留对发酵微生物的影响

研究思路

多组学策略:抗性基因组(ARGs数据库)+ 代谢组(毒素检测)+ 宏基因组(污染物降解菌筛选)

技术路线

案例分享

老坛酸菜自发发酵过程中的微生物演替和风味形成机制

Integrated metatranscriptomics and metabolomics reveal microbial succession and flavor formation mechanisms during the spontaneous fermentation of Laotan Suancai

发表期刊:Food Research International

影响因子:8.1

通讯单位:南昌大学

组学技术:宏转录组+代谢组

研究背景:老坛酸菜一般以雪里蕻为主料,加入红辣椒、生姜、大蒜等调料,在坛子里腌制一个月。老坛酸菜的消费群体极其庞大,2020 年的年产量达到 507 万吨。因此,老坛酸菜需要大规模的工业生产来满足消费者的需求。一些研究调查了风味特征及其与微生物群落的相关性,结果表明这些风味化合物主要与乳酸杆菌、哈拉纳氏菌和卤单胞菌有关。然而,根据这些统计分析的结果,很难揭示微生物群落在风味形成中的具体作用。老坛酸菜中产生风味的核心功能微生物群和风味代谢途径中的关键酶需要系统地阐明。

技术路线:

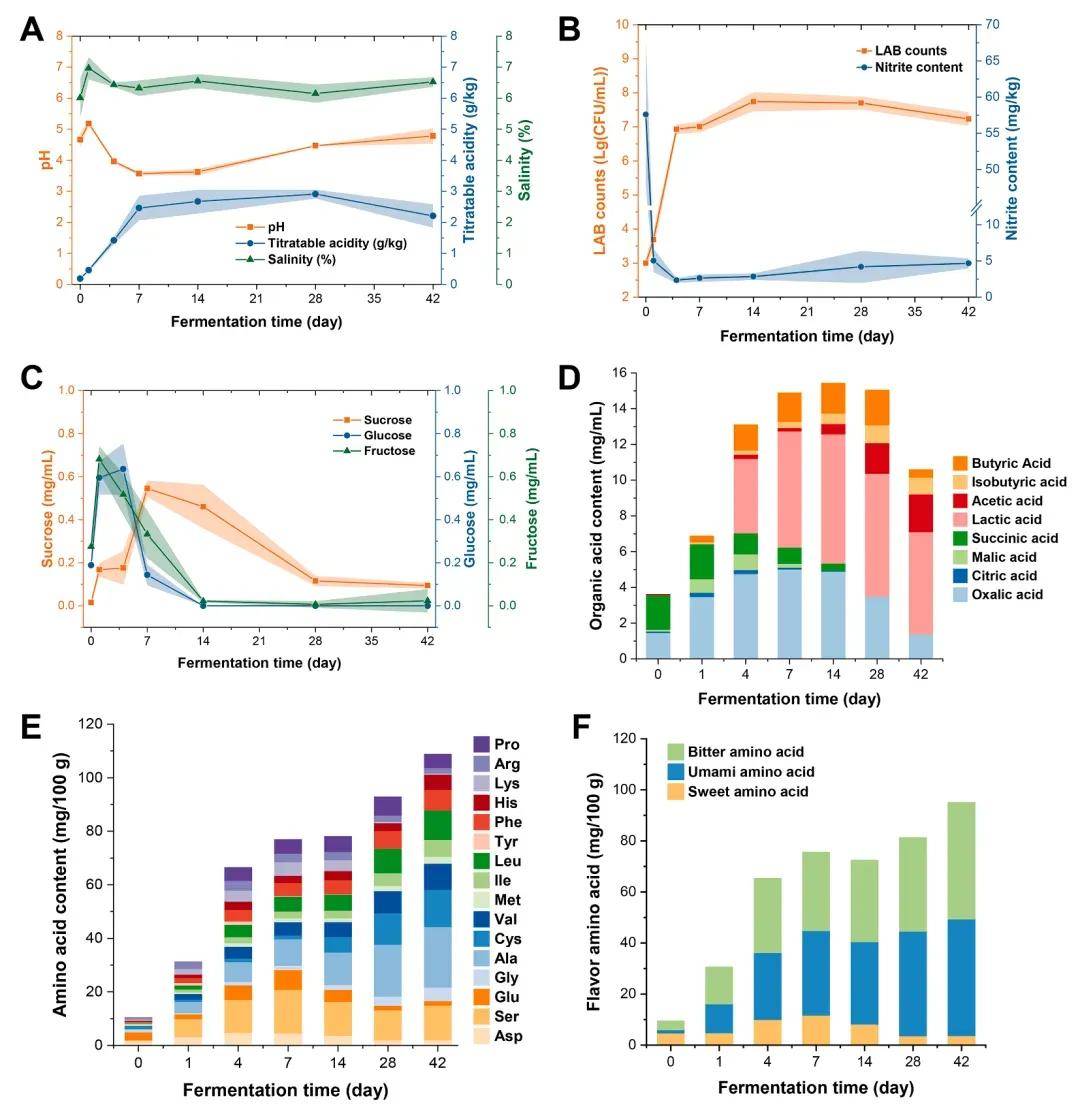

研究方法:采集不同发酵时期(发酵0、1、4、7、14、28、42d)的老坛酸菜盐水,采用宏转录组与代谢组分别对发酵过程中的活性微生物与代谢物质进行检测。

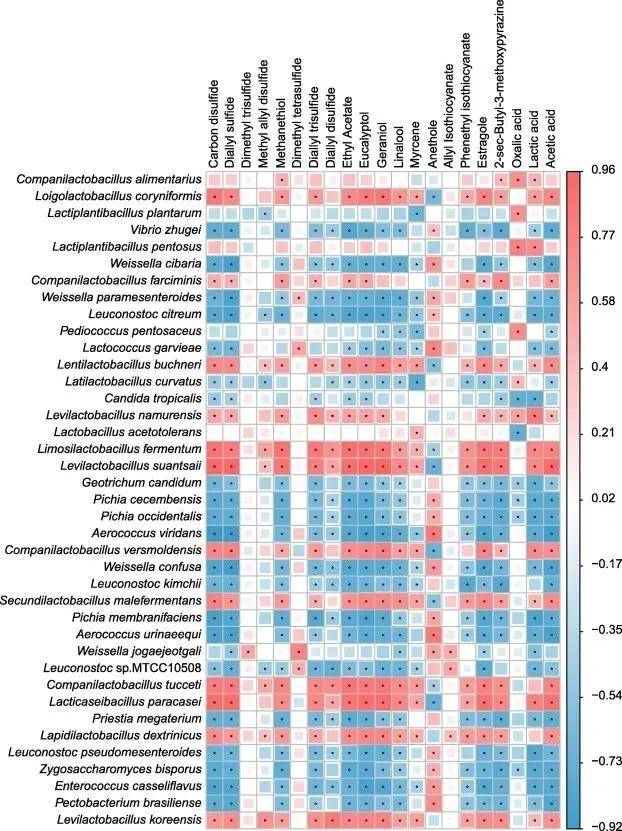

部分研究结果:通过代谢组学分析,共鉴定出老坛酸菜中 21 种特征风味代谢物,包括 8 种硫化物、6 种萜烯类化合物、3 种有机酸、2 种异硫氰酸盐、1 种酯和 1 种吡嗪。宏转录组分析揭示了发酵不同阶段活性微生物群的变化,进一步分析表明有机酸是微生物演替的主要驱动力。

图 老坛酸菜发酵过程中的理化性质和非挥发性风味特征

图 老坛酸菜发酵过程中的理化性质和非挥发性风味特征

图 老坛酸菜发酵过程中微生物群落演替的驱动因素和共生模式

图 老坛酸菜发酵过程中微生物群落演替的驱动因素和共生模式

图 特征风味代谢物与活性微生物群之间的相关性

图 特征风味代谢物与活性微生物群之间的相关性

图 重构特色风味化合物形成的代谢网络(整合元转录组和风味代谢组数据集)

图 重构特色风味化合物形成的代谢网络(整合元转录组和风味代谢组数据集)

研究结论:本研究通过代谢组和宏转录组分析,对老坛酸菜发酵过程中的风味特征和活性微生物群演替进行了研究。乳酸是老坛酸菜的主要有机酸,在老坛酸菜中发现了21种特征风味化合物,包括8种硫化物、6种萜烯、3种有机酸、2种异硫氰酸盐、1种酯和1种吡嗪。甘油醛-3P、磷酸烯醇丙酮酸、丙酮酸和乙酰-CoA 是形成这些特征味道的关键中间代谢产物。在老坛酸菜的不同发酵阶段,各种微生物依次占据主导地位,主要由有机酸(尤其是乙酸和异丁酸)驱动。此外,食品乳杆菌(Companilactobacillus alimentarius)、西巴氏乳杆菌(Weissella cibaria)、植物乳杆菌(Lactiplantibacillus plantarum)和椰菜乳杆菌(Loigolactobacillus coryniformis)被确定为核心功能微生物,参与了特征风味化合物的形成。此外,核心功能微生物在老坛酸菜风味形成过程中的具体作用仍需在代谢水平上进一步验证,以获得具有风味调节作用的优良菌株,从而在老坛酸菜的工业化生产中实现风味品质的定向调节和可重复性。