2025-04-02

Highlights

1. 水产物种的性别转换现象非常普遍,但是其分子机制尚未明确。随着测序技术的发展,性别决定机制不仅依赖遗传信息,也会受到表观遗传修饰的动态调控。

2. 通过文献案例介绍了整合表观组学(WGBS、ATAC-seq)和转录组学(RNA-seq)系统解析性腺分化过程中的动态调控网络的研究思路。

3. 派森诺表观调控领域六大核心产品和转录调控产品,助力水产物种性别转换机制研究!

水产物种性别转换的研究背景

在水产养殖产业中,性别控制是提升经济效益与资源可持续性的重要策略。许多水产物种(如罗非鱼、石斑鱼、对虾等)的雌雄个体在生长速度、性成熟周期及抗病能力上存在显著差异。例如,全雄罗非鱼因生长快、肉质优,可缩短养殖周期并降低生产成本;而雌性贝类因性腺发育消耗能量,可能导致肉质下降。因此,通过人工干预实现性别定向调控,已成为优化养殖模式的关键技术之一。

传统性别控制方法(如激素诱导、遗传选育)虽有一定成效,但面临激素残留风险、操作复杂及伦理争议等瓶颈。近年来,随着组学技术的突破,科学家发现性别决定机制不仅依赖遗传信息(如性染色体),还可能受表观遗传修饰(如DNA甲基化、非编码RNA)及环境信号的动态调控。例如,某些鱼类在特定温度或社会压力下可自发发生性别转换,暗示表观-转录网络在性别可塑性中的核心作用。

基于此,整合表观组学(解析甲基化、染色质开放性等修饰模式)与转录组学(挖掘性别相关基因表达动态),有望揭示水产物种性别转换的分子“开关”,为开发非激素、精准化的性别调控技术提供理论支撑,助力绿色水产养殖的可持续发展。

文献案例

文章题目:Integrated chromatin accessibility and DNA methylation analysis to reveal the critical epigenetic modifcation and regulatory mechanism in gonadal diferentiation of the sequentially hermaphroditic fsh, Monopterus albus.

中文题目:整合染色质可及性与DNA甲基化分析揭示顺序性雌雄同体鱼类黄鳝性腺分化的关键表观遗传修饰及调控机制

发表期刊:Biology of Sex Differences

IF5y:6.0

发表时间:2022.12

研究背景:黄鳝是一种具有经济价值的顺序性雌雄同体鱼类,其性腺发育经历从雌性(卵巢)通过间性阶段(间性腺)向雄性(精巢)的自然性逆转过程。这种独特的性别转换特性使其成为研究脊椎动物性腺分化与表观遗传调控机制的理想模型。黄鳝的性逆转过程涉及复杂的分子调控网络,传统研究多聚焦于性激素(如雌激素、雄激素)的作用,但其表观遗传调控机制尚未明确。本研究首次系统解析了黄鳝性逆转的多维表观遗传调控网络,不仅深化了对脊椎动物性别分化机制的理解,也为开发基于表观标记的精准性别调控技术奠定了理论基础,助力绿色水产养殖的可持续发展。

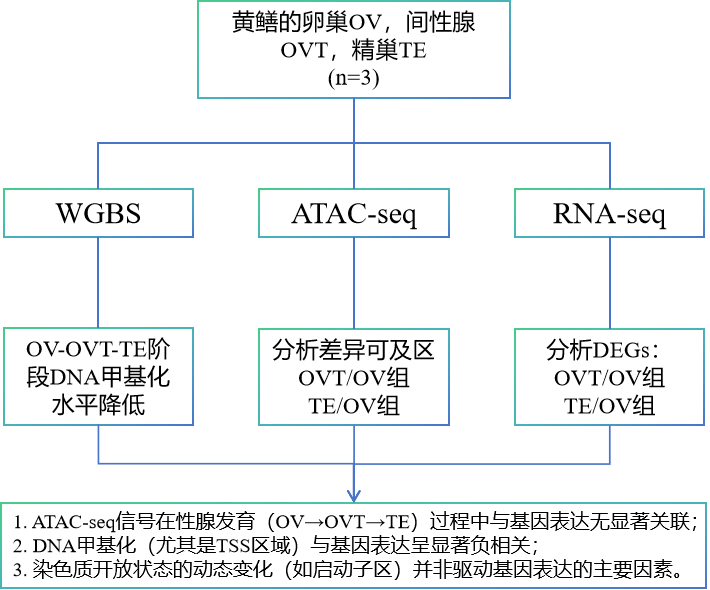

实验材料:黄鳝性腺组织:卵巢(Ovary, OV);间性腺(Ovotestis, OVT)和精巢(Testis, TE),n=3

组学技术:全基因组DNA甲基化WGBS;染色质可及性ATAC-seq;RNA-seq

技术路线:

主要研究结果:

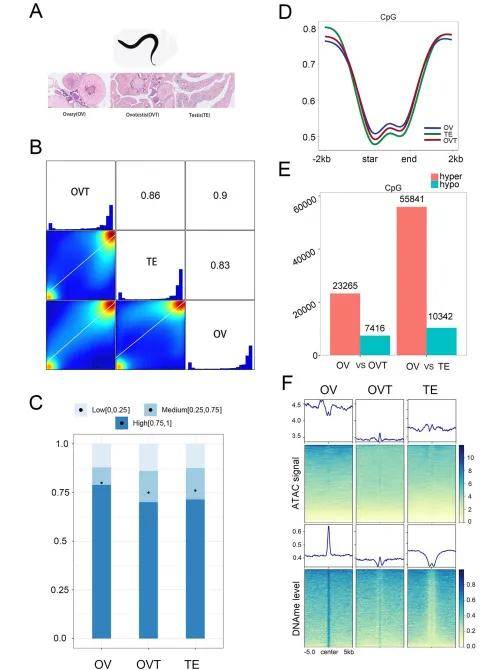

结果1:全基因组DNA甲基化动态分析

通过全基因组亚硫酸氢盐测序,分析了黄鳝性腺发育三个关键阶段(卵巢OV、间性腺OVT、精巢TE)的DNA甲基化动态,发现卵巢(OV)的转录起始位点(TSS)区域甲基化水平显著高于间性腺(OVT)和睾丸(TE)。性逆转过程中(OV→OVT→TE),TSS区域的甲基化水平逐渐降低,且与染色质可及性(ATAC-seq信号)呈负相关。

图 1 性腺发育过程中DNA 甲基化的动态变化

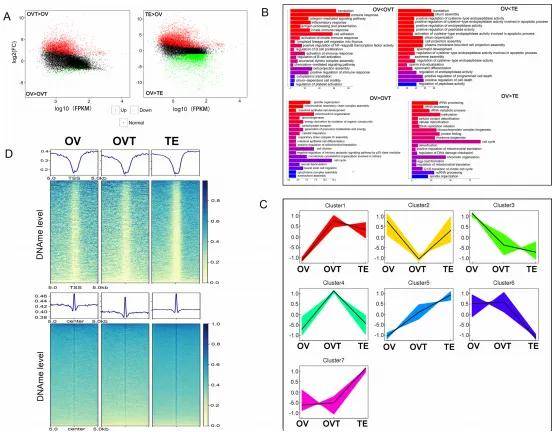

结果2:差异表达基因(DEGs)的鉴定与功能分析

通过RNA-seq分析黄鳝性腺发育三个关键阶段(卵巢OV、间性腺OVT、精巢TE)的DEGs数量和功能富集情况。根据DEGs的表达模式将其分成了7关键表达簇,其中Cluster 4中的903个基因在OV→OVT显著上调,而在OVT→TE阶段下调,提示其在性逆转中起核心作用。多组学整合验证发现Cluster 4基因的启动子低甲基化驱动其表达上调,而ATAC-seq信号无显著关联。

图 2 转录起始位点区域的 DNA 甲基化变化激活了基因表达

结果3:基因激活与染色质可及性无显著关联

通过ATAC-seq技术分析黄鳝性腺发育过程中的染色质可及性动态,发现染色质开放状态与基因表达无显著相关性,而DNA甲基化(尤其是TSS区域)是基因激活的主要调控因素。多组学整合分析发现在903个关键基因(Cluster 4)中,ATAC信号从OV→OVT阶段降低,而DNA甲基化水平同步下降,基因表达显著上调。筛选出67个候选基因(如plastin-2、slc22a17、tdrp等),其表达由低甲基化驱动,而非染色质可及性变化。

图 3 染色质可及性丧失伴随的基因激活

研究结论

本研究通过整合表观组学(DNA甲基化、染色质可及性)与转录组学技术,系统解析了顺序性雌雄同体鱼类黄鳝(Monopterus albus)性逆转的表观遗传调控机制。研究发现,性腺发育过程中(卵巢→间性腺→精巢),DNA甲基化动态(特别是转录起始位点TSS区域的低甲基化)与基因表达呈显著负相关,而染色质可及性(ATAC-seq)变化对基因激活影响微弱。关键基因plastin-2在间性腺阶段表达显著上调,其启动子区低甲基化通过抑制甲基转移酶(如zebularine处理)或激素(甲基睾酮)干预得以验证。进一步功能实验表明,转录因子dmrt1和foxl2结合plastin-2启动子,甲基化通过阻碍其结合抑制基因表达。该研究首次揭示DNA甲基化在黄鳝性逆转中的主导作用,挑战了染色质开放性调控基因表达的传统认知,为开发非激素依赖的性别控制技术提供了理论依据,推动水产养殖精准育种的发展。