2017-03-09

细菌分泌系统的发现,是近年来细菌致病机制研究的重要进展。致病菌为了在宿主体内生存、繁殖和扩散,必须分泌一些蛋白性质的毒力因子;而一些非致病菌为了适应其生活环境,也向外分泌一些蛋白质。革兰氏阴性细菌有许多分泌蛋白和外露蛋白,虽然细菌分泌的这些蛋白功能各异,但系统发育和遗传进化分析表明,细菌是通过相对较少的几种分泌机制将这些蛋白分泌出去的。目前认为革兰氏阴性菌的分泌系统有5个类型,即Ⅰ~Ⅴ型,均由一些具有特殊功能的蛋白质、多肽组成 。

上两期小编已经为大家介绍了细菌Ⅲ型分泌系统和细菌Ⅳ型分泌系统。今天为大家带来细菌Ⅰ型分泌系统的介绍。

1. Ⅰ型分泌系统的定义

Ⅰ型分泌系统(Type I secretion systems,T1SS)又称 A B C分泌系统( ATP-binding cassette ) ,属于Sec非依赖途径,转运完成后不需要对分泌蛋白的氨基端进行加工。

2. Ⅰ型分泌系统的特点

通过Ⅰ型分泌途径分泌的蛋白质缺乏 N端信号肽,其分泌信号是位于该蛋白 C端的 60个氨基酸左右的序列。Ⅰ型分泌系统可以在没有周质中间体的情况下将蛋白质直接从胞质分泌到胞外,并且所分泌的蛋白不容易被蛋白酶水解。

3. Ⅰ型分泌系统的结构

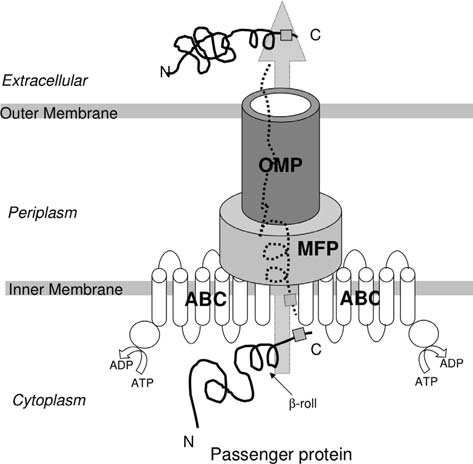

Ⅰ型分泌系统的转运装置由位于内膜的提供蛋白质分泌能量的ABC转位酶、定位在内膜跨过周质的膜融合蛋白 (MFP) 和外膜蛋白 (OMP) 等3种功能蛋白组成。其动态的转运机制如下:无目的蛋白外运时,转运元件处于静止状态,分别整合在细菌的内、外膜上;转运时由三磷酸腺苷 (ATP) 水解提供能量,ABC转位酶活化并识别表达的目的蛋白 C端信号序列后发生构象改变,继而与MFP及OMP组装形成跨越内膜 、周质间隙和外膜的连续性中空通道,将目的蛋白以未折叠的多肽链形式转运至细胞外;转运过程完成,转运元件彼此分离,分别位于内、外膜上,转运装置又恢复至静止状态。

4. 小结

在已报道的所有细菌基因组中均存在 Ⅰ 型分泌系统。许多革兰氏阴性菌都利用 Ⅰ 型分泌系统向胞外转运合成的分泌蛋白,被分泌的蛋白包括成孔毒素、蛋白酶、酯酶、S-层蛋白等。大肠杆菌α-溶血素分泌系统是最典型同时也是研究得最透彻的 Ⅰ 型分泌系统 。α-溶血素分泌系统组成简单、适用范围广,是一个很好的呈递外源抗原的工具,在活载体疫苗构建抗体的制备以及大规模活性蛋白产物的生产中都有广阔的应用前景。