2018-05-16

在前两期的微信文章中,我们为大家陆续分享了BSA类型、基本原理、样本选择等一大波干货,相信通过这些大家也都了解到BSA分析其实只是一个初定位结果,后续还有大量的验证工作在等着你哦!不过究竟做哪些验证才能让我们与一篇华丽的SCI更近一步呢?别着急,今天小编为大家带来两篇精彩文章,看一看BSA的故事要怎么讲,才能更加栩栩如生!(文章后附精彩点评哦)

1. QTL Mapping by Whole Genome Re-sequencing and Analysis of Candidate Genes for Nitrogen Use Efficiency in Rice

研究背景

氮素是影响水稻生产的关键营养元素,植物缺氮会导致叶片黄化,植株矮小,粮食产量降低等问题,而氮肥使用过多又会导致严重的环境污染。培育具有良好氮利用效率的优质水稻品种对于农业的可持续发展具有重要意义。研究表明,氮利用率(nitrogen use efficiency, NUE)是一个由多基因和微效QTLs控制的数量性状。本研究旨在联合混池分析(BSA)和全基因组重测序法鉴定水稻NUE关键位点。

材料与方法:

首先,由精英水稻GH998和野生稻Y11繁殖多代得到近等基因系NILs(BC4F6),然后从中挑选氮利用率较低的NIL-13B4与GH998(高NUE)杂交得到F1,F1自交得到F2代(280个),选取极端性状的个体各30个分别构建混池,测序深度30x,两个亲本分别测20x,测序平为 Illumina HiSeq2500。

研究结果:

QTL-seq 鉴定NUE相关基因

通过计算高、低NUE两个混池的基因型频率,利用detla SNP index法将水稻NUE QTL位点定位到Chr6 6,099,043-8,940,631 bp之间(95%置信水平,图1),并将其命名为qNUE6。为了核实qNUE6的有效性,通过 SSR分子标记结合样本表型和基因分型数据,将QTL位点定位到marker RM539和RM136之间,然后利用11对有多态性的InDel标记将区间缩小到266.5kb。

图1 SNP index图

候选基因表达与进化分析

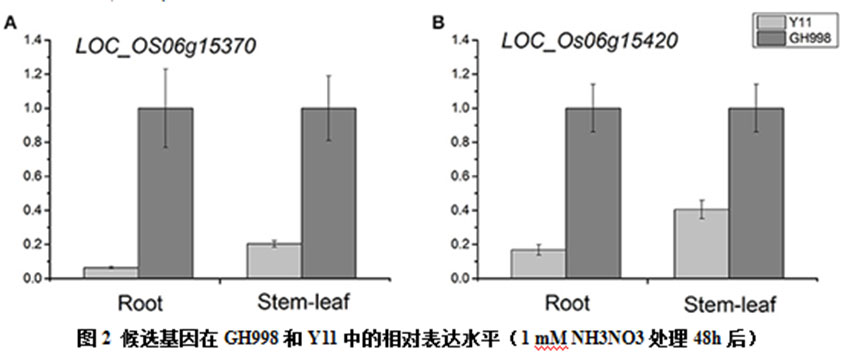

在266.5kb的区间种共有44个候选基因,其中39个基因具有较大效应的SNP和InDel支持。对其进行qRT-PCR验证,结果显示有28个基因能够正常在根部和茎叶中表达,有两个基因LOC_Os06g15370和LOC_Os06g15420在两个亲本中显著差异表达(图2)。LOC_Os06g15370编码肽转运蛋白(PTR2),与拟南芥叶绿体亚硝酸盐转运蛋白AT1G68570有相同的PTR2 domain。同禾本科作物进行进化分析,发现LOC_Os06g15370与GRMZM2G361652(玉米亚硝酸盐转运蛋白)和Sb10g009530(高粱亚硝酸盐转运蛋白)的序列相似度分别高达86.2%和86.4%。

LOC_Os06g15420(OsAS2)编码天冬氨酸合成酶(AS),研究表明,有NH4+供给时,在拟南芥的根部组织中可检测到OsAS2的表达。而LOC_Os06g15420与拟南芥基因AT5G65010 (ASN2) 序列相似度为87.5%。

图2 候选基因在GH998和Y11中的相对表达水平(1 mM NH3NO3处理48h后)

小编点评:这篇文章遵循的是典型QTL-seq套路,在初定位得到较大范围的候选区域后,通过SSR和InDel分析标记法缩小区间,得到可接收数量的候选基因后利用qRT-PCR来验证。这时再让文献、比对、结构和进化分析等手段统统上阵,就可以基本推测出基因功能啦!

2.Identification of the dwarf gene GmDW1 in soybean (Glycine max L.) by combining mapping by sequencing and linkage analysis

研究背景

矮生植株因为能够抗倒伏并且提高作物产量,是理想的育种材料。研究表明,在影响株高发育的各个因素中,赤霉素(GA)等植物激素发挥了重要的作用。本研究旨在通过混池测序和连锁分析法对大豆突变株(dw)中的矮生基因位点进行鉴定并揭示相应的分子机制。

材料与方法:

大豆栽培品种Zhongpin661经EMS诱变后得到矮生株(M3 line, DW),选择含杂合DW位点的品系自交得到M4分离群体。分别提取45个野生型和突变型个体构建混池,测序深度分别为50x和53x,插入片段长度为500bp,测序平台为Illumina HiSeq 2500。根据欧式距离法(ED)计算两个混池中等位基因频率。

研究结果:

dw 突变株的表型和遗传学特性

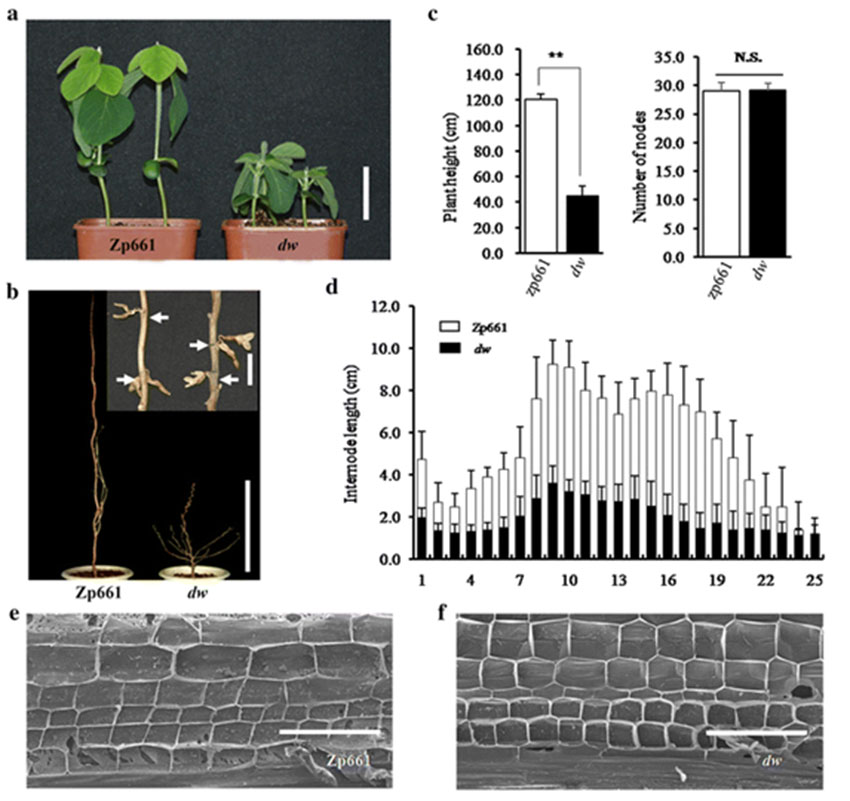

成熟的dw 突变株与野生型Zp661相比,主茎高度明显下降(40%)且叶子颜色呈现暗绿色。主茎上的总节数无明显变化,但节间长度显著下降(60%)。扫描电镜结果显示细胞长度纵向下降而非细胞数目的减少是导致dw植株矮小的主要原因(图1)。

dw 突变株与株高正常的3个大豆品种(Zp661、JD12和Zh13)杂交,F1所有个体均表现为正常株高,在F2群体中高矮植株分离比全部符合3:1,这表明dw突变是由隐性单基因控制的。

图1 大豆dw突变株的表型特征

矮生突变株GA合成通路受阻

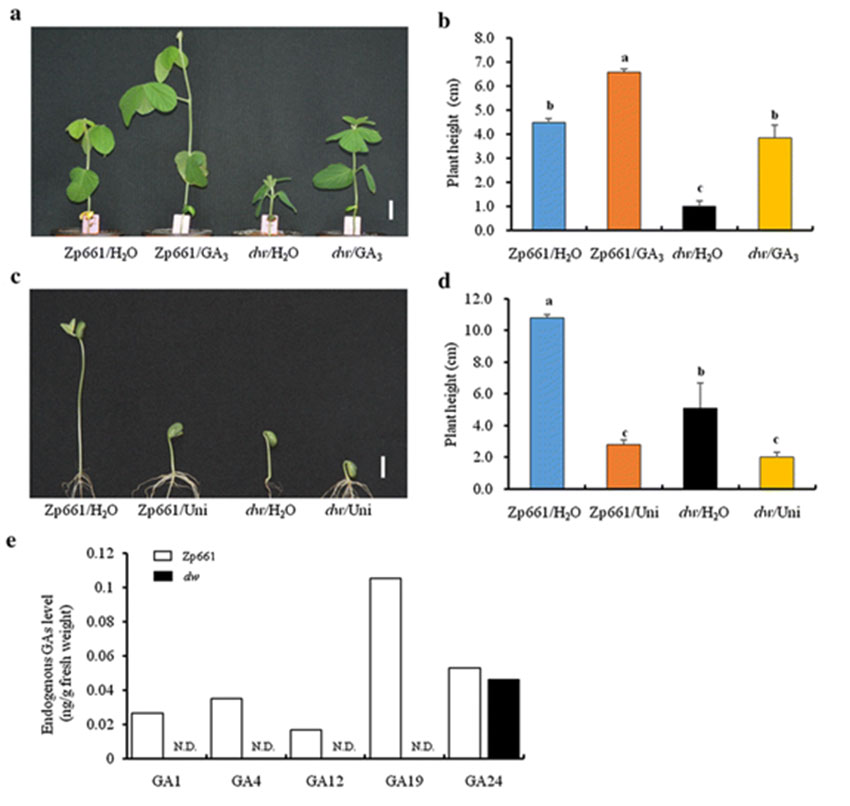

植物生长激素实验结果显示0-1mg/L GA3能促进dw突变株茎间组织的延长,使突变株表型恢复正常(图1 a, b),而BR和IAA则没有该效果。而当用GA合成抑制剂—烯效唑(Uni)处理时,野生型与突变型相比植株高度下降更多(图1 c, d)。通过GC-MS测定野生株和突变株的内源GA含量,发现GA1、GA4及前体GA12、GA19和GA24在野生株中均可检测到,但在突变株中仅能检测到GA24(图1 e),这表明dw突变表型的产生与GA含量下降相关。

图2 突变株GA合成受阻

GmDW1基因mapping与精确定位

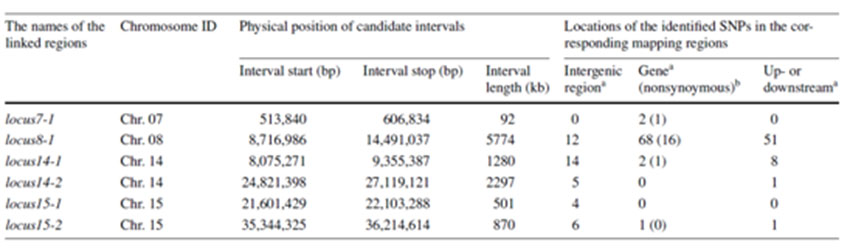

通过与参考基因组Williams 82进行比对,在突变型和野生型混池中鉴定到47,535个个高质量的 SNPs用于分析。以ED值高于0.259作为阈值,共得到6个可能的候选区间(表5),其中仅有3个区间存在非同义突变位点。同时,利用567个SSR标记通过连锁分析将GmDW1 mapping到Chr8 6.7M区间。然后结合SSR 和SNP标记的基因分型结果缩小到 SNP08-1和08-0716(SSR)之间的460kb区域,该区域仅有2个SNP能引起外显子区的非同义突变,对应的基因分别是GmDW1和Glyma.08G165100。功能注释结果显示,GmDW1编码大豆的KS酶,推测可能是导致植株矮小的关键基因。

表5 基因组混测测序mapping 矮生表型相关基因

小编点评:这篇文章在Mutmap+的基础上与连锁mapping相互结合,综合两者得到的overlap进一步分析候选区间,SSR、InDel、SNP标记无一例外,全部用于基因的精确定位。另外,非常值得一提的是人家的表型工作鉴定的非常全面,一点都不局限于表面,连SEM都用上了,并且深入研究了dw突变株矮小的原因——赤霉素合成通路受阻。

参考文献:

1. Yang et al. QTL Mapping by Whole Genome Re-sequencing and Analysis of Candidate Genes for Nitrogen Use Efficiency in Rice.[J] .Front Plant Sci, 2017, 8: 1634.

2. Li et al. Identification of the dwarf gene GmDW1 in soybean (Glycine max L.) by combining mapping-by-sequencing and linkage analysis.[J] .Theor. Appl. Genet., 2018, 131(5): 1001-1016.