2018-10-10

TIPS孤雌生殖是指卵不经过受精也能发育成正常的新个体。分为偶发性孤雌生殖、经常性孤雌生殖和周期性孤雌生殖。常见孤雌生殖动物如家蚕、蜜蜂、蚜虫等。

20世纪90年代,德国,某个水族馆内

两只北美龙纹鳌虾(Procambarus fallax)

正在进行某种不可描述

但是,其中一个配子发生了异常

减数分裂时两套染色体没有分离

于是,其中一个后代拥有了三套染色体

成为了甲壳纲十足目中唯一的孤雌生殖动物

并在短时间内辐射到三个大陆成为入侵物种

这个发现于1995年的物种仅有二十多年的历史

定名为大理石纹鳌虾(Procambarus virginalis)

除了体型、生育能力和寿命的提高

新种在其他方面与亲本物种基本一致

然而,三倍体、孤雌生殖、入侵物种……

这些标签使它从一种普通的观赏虾

一跃成为吸引研究者关注的模型生物

对于这样特殊的物种

要了解它的分布、起源、多样性和适应新环境的能力

全基因组测序和组装自然成为研究者的不二选择

基因组从头测序和组装

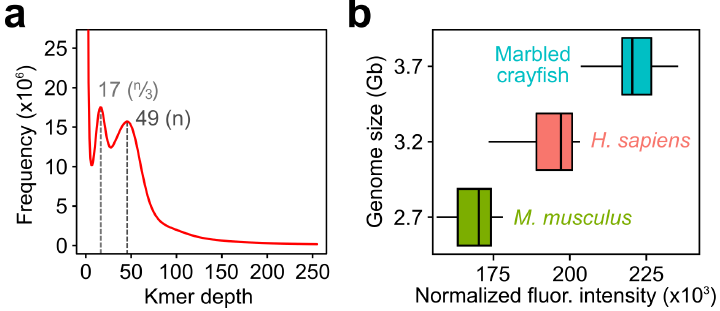

首先要估计基因组大小

综合流式细胞法和K-mer值

得到的基因组大小为3.5 Gb

图1 基因组大小评估(a. K-mer法;b. 流式细胞法)

接着,构建了长短片段共6个文库

采用纯二代平台测序得到350 Gb的数据

拼接得到3.3 Gb的基因组

N 50 = 39.4 kb,BUSCOs = 88%

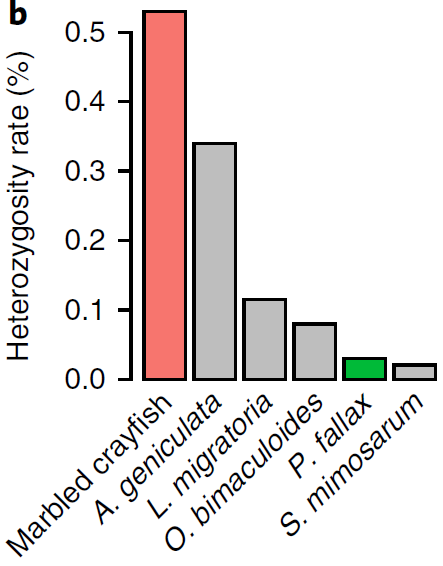

经过基因组注释和分析

发现scaffolds间的基因共线性极低

同时三等位基因的比例极低

并且杂合度高于原亲本物种

图2 基因组杂合度比较

这些结果共同证明了

大理石纹鳌虾是一种基因型为AAB的三倍体物种

群体遗传学

由于大理石纹鳌虾孤雌生殖

推测其野生群体遗传一致性很高

为了验证这一点

另外采集了德国、马达加斯加的4个样本

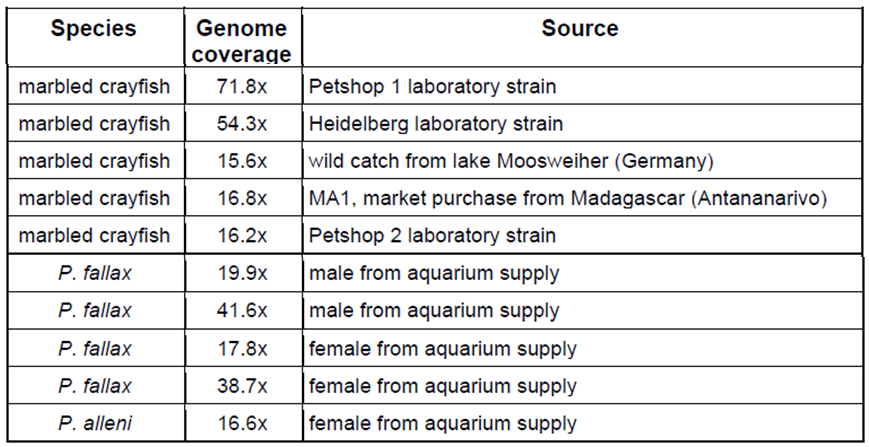

与P. fallax和P. alleni一起进行基因组重测序

表1 采样及测序情况

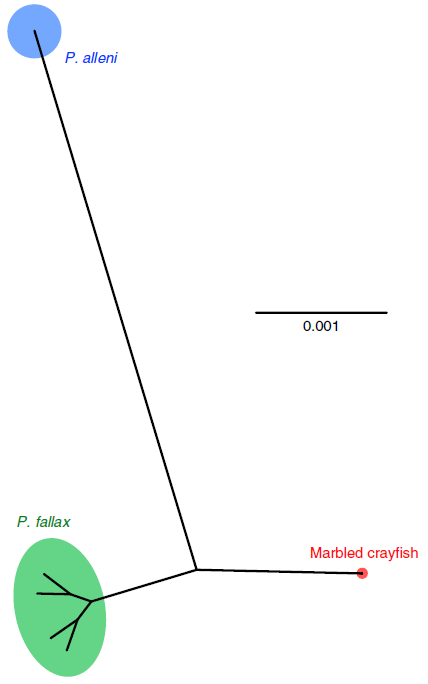

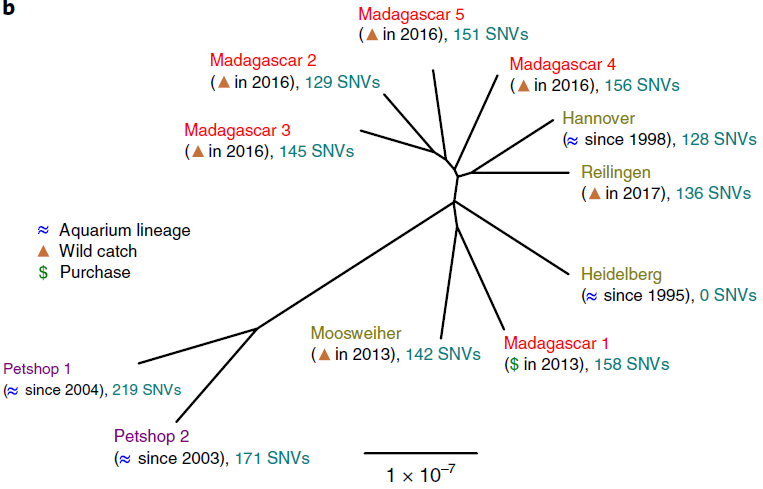

并基于群体SNP构建进化树

图3 大理石纹鳌虾及近缘种的系统发育树

结果表明5个大理石纹鳌虾样本完全聚类到一起

并与另2个物种显著分离

验证了前期的假设

样品中有一份来自马达加斯加

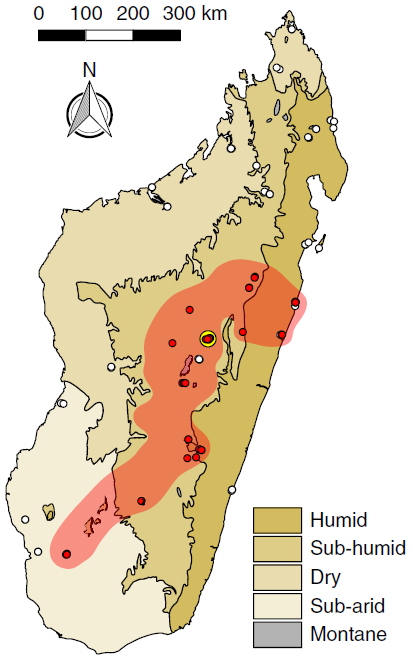

马达加斯加岛(以下简称马岛)是非洲第一大岛

位于非洲大陆东南方海域

而大理石纹鳌虾在马岛已成为入侵物种

过去10年间经历了快速的扩张

图4 用传统方法捕获的大理石纹鳌虾

为了研究其在入侵地的分布情况

通过野外调查采集了24个不同区域的样品

图5 采样地分布图

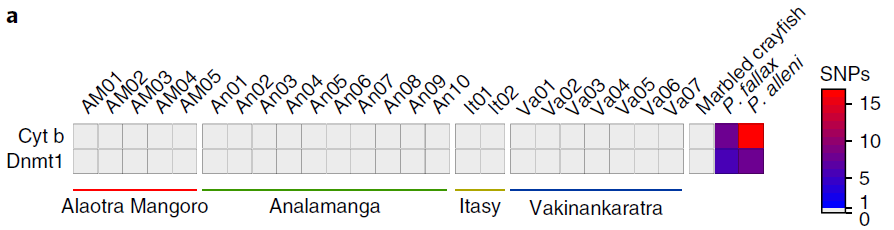

针对细胞色素B和DNA甲基转移酶进行了扩增测序

图6 来自4个采样地的24个样本的序列一致性

结果显示目标区域的序列一致性达到100%

与P. fallax和P. alleni形成鲜明对比

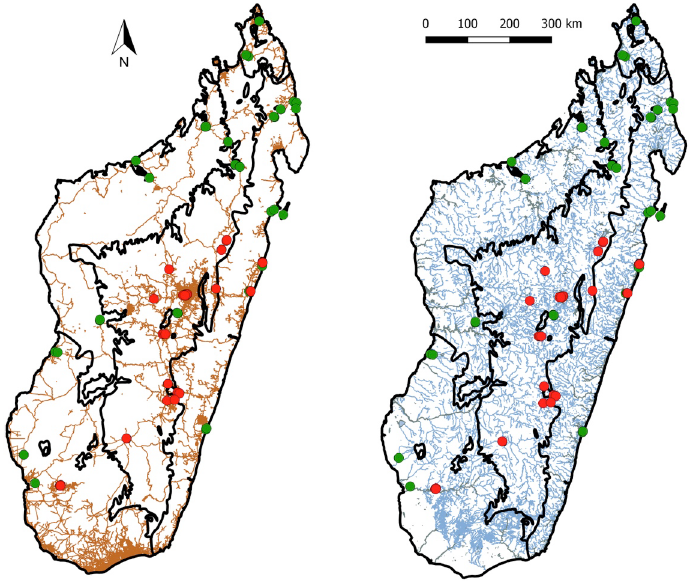

研究人员推测,除了人为因素外

马岛淡水水域丰富密集、气候温暖

适宜的自然环境是其快速扩张的重要原因

图7 采样分布图(红点:发现入侵种;绿点:未发现入侵种;黄线:公路;蓝线:水域)

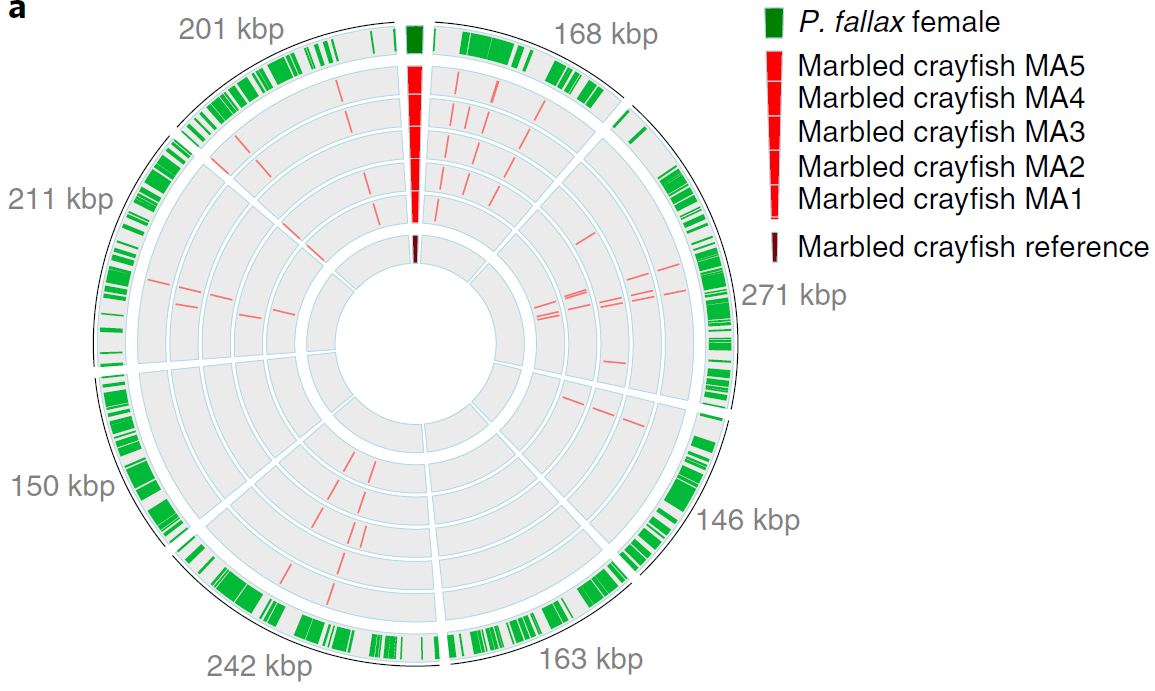

为了进一步验证大理石纹鳌虾在马岛的群体遗传情况

对5个来自马岛的样本进行了全基因组重测序

图8 8条随机挑选的scaffold上的SNP分布

比对结果显示多态性位点数目很少

强烈支持了大理石纹鳌虾群体是通过孤雌生殖产生的

为了进一步研究马岛群体与德国群体间的关系

研究者又采集了德国的2个样本进行了重测序

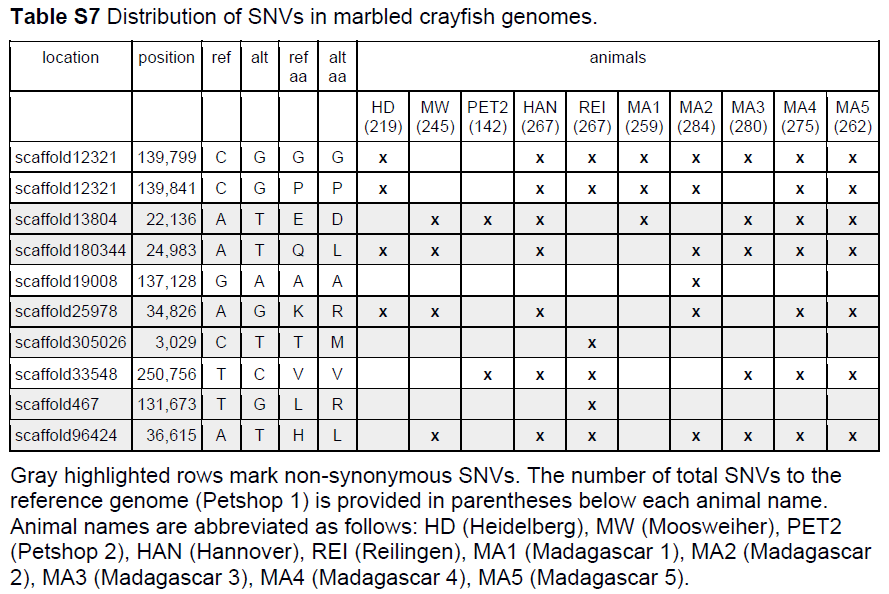

结果共鉴定到416个SNP

单个样本最多非同义突变SNP数目为4个

进一步证明了该物种群体极低的遗传多样性

表2 10个样本的SNP分布

对以上10个样本基于SNP构建进化树

图9 基于群体SNP的进化树(红字:马岛样本;黄字:德国样本)

结果显示来自德国和马岛的群体分支重叠分布

即两者在遗传上可认为是同一群体

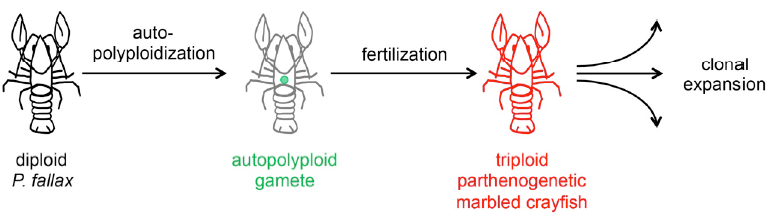

综上,本研究验证了大理石纹鳌虾起源于单一物种

即龙纹鳌虾的假说

否定了起源于龙纹鳌虾和佛罗里达鳌虾(P. alleni)杂交的假说

图10 大理石纹鳌虾的起源模型

同时,三倍化和高杂合度

使这一新种避免了有害突变的积累

为其提供了有利的环境适应力

而该种在马岛的入侵情况已经敲响了警钟:

其种群数量急需受到密切的监控

参考文献

Gutekunst J, Andriantsoa R, Falckenhayn C, et al. Clonal genome evolution and rapid invasive spread of the marbled crayfish.[J]. Nature Ecology & Evolution, 2018, 2(3):567.

Vogt G, Falckenhayn C, Schrimpf A, et al. The marbled crayfish as a paradigm for saltational speciation by autopolyploidy and parthenogenesis in animals.[J]. Biology Open, 2015, 4(11):1583-1594.