2019-01-18

正文

近期,派森诺生物与东南大学合作,在《Chemosphere》(影响因子4.427)发表研究论文。本文通过垂直流人工湿地(VFCW)的营养物和银浓度的测定,结合微生物群落的高通量测序,探究了Ag NPs对VFCW系统性能和微生物群落的影响。

研究背景

银纳米颗粒(Ag NPs)有着卓越的抗菌性能,并在多种产品中投入使用,如高性能服装、食品包装、医疗器械等。但随着其使用量的增加,最终进入环境中的Ag NPs比率也在增长。目前污水处理厂是控制Ag NPs向环境释放的重要屏障,了解Ag NPs在不同生物系统中的影响有助于改进对污水处理系统Ag NPs浓度的风险评估。

人工湿地(CWs)是去除污染物、保护水环境的重要污水生态处理系统。鉴于Ag NPs对细菌的毒性作用,Ag NPs对生物废水处理工艺的影响越来越收到重视。到目前为止,很多工作研究了Ag NPs对序批式反应器(SBR)、膜生物反应器(MBR)等废水系统的影响,然而Ag NPs对人工湿地的影响仍未受到足够的重视。

在活性污泥处理中,Ag NPs可以转化成沉淀,主要以硫化物(Ag2S)和Ag -巯基络合物的形式吸附于废水生物固体中。在垂直流人工湿地中,废水可以从上至下流动。由于沉淀物的快速形成和低流动性,在垂直流人工湿地中,不同基质层在连续施加Ag NPs后可能积累不同的Ag浓度,由此对COD(化学需氧量)、氮、磷的去除以及微生物的活性和群落结构可能会产生不同的影响,但对其中的机理少有认知。

研究目的

1. 研究Ag NPs对垂直流人工湿地不同基质层COD、氮、磷去除的长期影响;

2. 阐明人工湿地不同土层微生物群落结构的变化;

3. 评价连续输入Ag NPs后Ag NPs的分布及去除效率。

研究方法

测序技术:Illumina MiSeq高通量测序平台

测序模式:微生物组细菌16S rRNA基因V4区测序

实验对象:垂直流人工湿地

实验设计:建立两个垂直人工流湿地(wetland A和wetland B),分别包含四层:0.15 m厚的粗沸石底层(粒径30-50 mm)、0.15 m厚的砾石中间层(粒径20-30 mm)、0.15 m厚的小砾石上层(粒径10-20 mm)、0.20 m厚的土壤表层。系统表层种植黄色鸢尾,密度20-25/m2。系统废水由蔗糖、(NH4)2SO4、CO(NH2)2、KH2PO4和微量元素合成。湿地建成和植物6个月后开展正式研究。运行1个月后,系统趋于稳定。然后在合成废水中加入Ag NPs,浓度为100 μg/L,94 d连续泵入湿地系统中,通过1. 测定土壤层、砾石层和湿地系统三个采样点出水流中的COD、TN、NH4+-N、 TP浓度;2. 测定采样点出水流的银浓度以及湿地土壤和植物中的银含量;3. 高通量测序揭示银处理94 d后湿地系统上层和下层土壤的微生物结构变化这些方法来综合评估Ag NPs对垂直流人工湿地系统性能和微生物群落结构的影响。

研究结果

1. Ag NPs对VFCWs系统养分去除率的影响

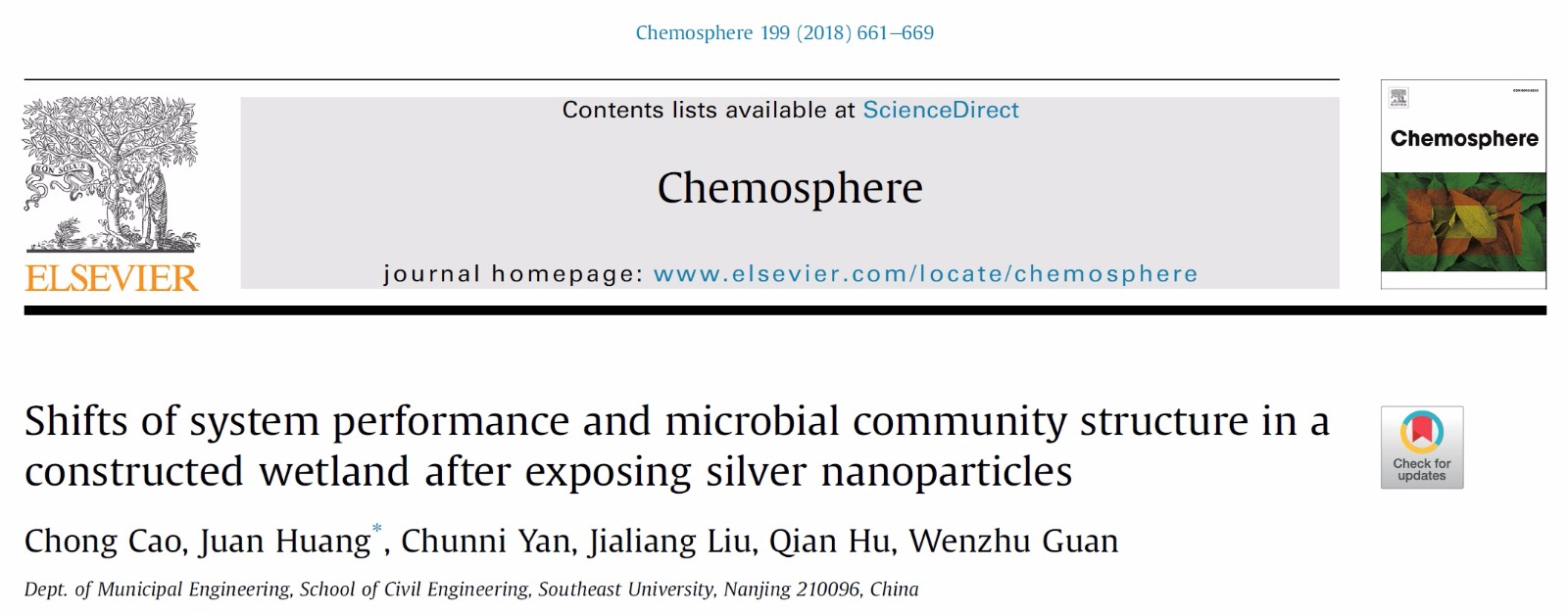

1) VFCWs系统COD的去除情况

如图1a所示,wetland A不同取样点(土壤层出水流、砾石层出水流、系统出水流)的COD浓度随着实验周期的变化并没有显著变化,土壤层出水流的COD浓度显著高于其余两个取样点,而COD浓度在砾石层和系统出水流之间并没有显著差异。COD的去除效率为94.73%,整个周期的平均去除效率为91.59 ± 1.92%。Ag NPs对VFCW系统的影响如图1b所示。在添加Ag NPs之前,wetland B所有取样点出水流的COD浓度均逐渐下降,COD的去除效率升至89.97%,表明VFCW系统的不同层均可以去除有机物,其中土壤层能去除进水流大约85.47%的COD。在第26 d时wetland B开始加入100 μg/L 的Ag NPs,COD的去除效率并没有发生显著变化,砾石层和系统出水流的COD浓度也一直处于稳定水平。

图1 系统120 d运行过程中COD在不同层的进水和出水流中的浓度变化和去除效率

(a)Wetland A(无Ag NPs);(b)Wetland B(加入100μg/L Ag NPs)

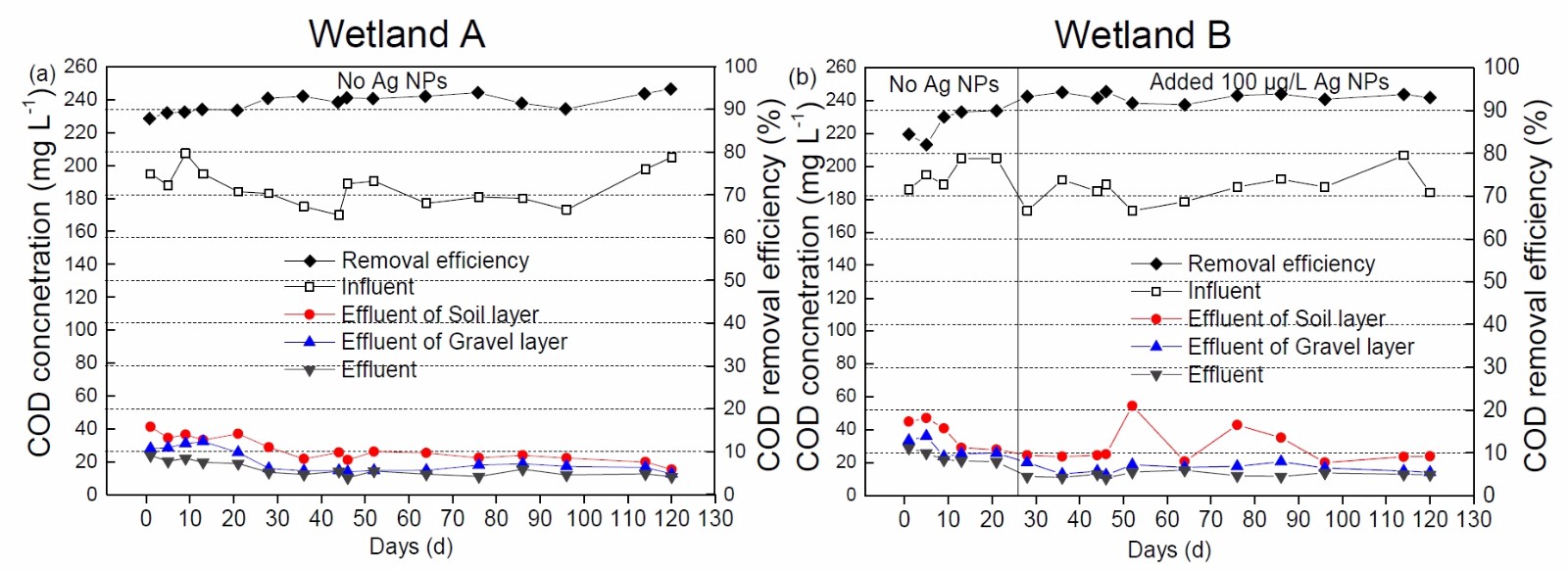

2) VFCWs系统TN的去除情况

如图2a所示,wetland A不同取样点出水流的TN在整个实验周期中都较为稳定,TN的最终去除效率在52.54± 3.05%。而从图2b中可以发现加入100μg/L Ag NPs之后,不同采样点出水流的TN浓度与未添加Ag NPs相比均有显著上升,其TN去除效率也发生了显著变化。

图2 系统120 d运行过程中TN在不同层的进水和出水流中的浓度变化和去除效率

3) VFCWs系统NH4+-N的去除情况

系统NH4+-N的去除情况如图3所示。图3a结果显示wetland A中的NH4+-N的去除效果在120 d实验周期中保持在较为稳定的水平,并且系统的土壤层起着去除NH4+-N的关键作用。图3b结果显示wetland B在添加Ag NPs后NH4+-N的出水流浓度和去除效率有着较大的变化,表明Ag NPs对NH4+-N的去除有抑制作用,并且在不同层(土壤层、砾石层等)有着不同程度的毒性影响。

图3 系统120 d运行过程中NH4+-N在不同层的进水和出水流中的浓度变化和去除效率

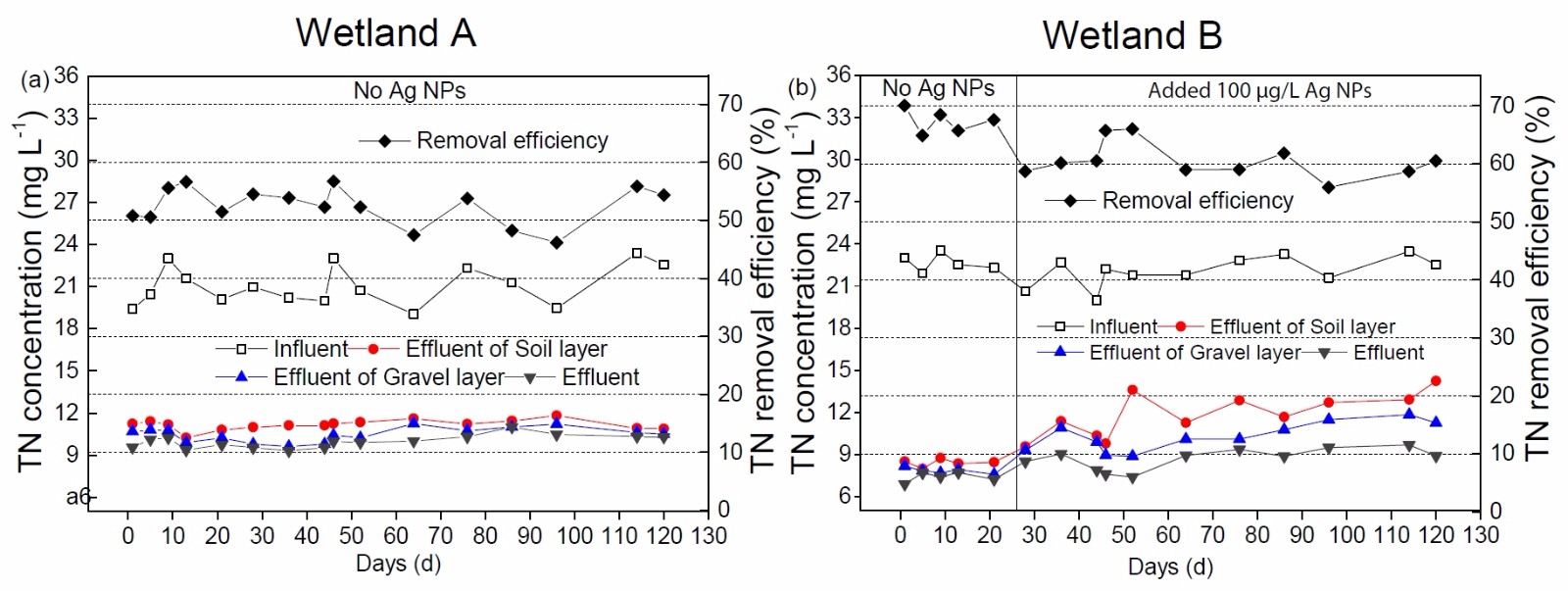

4) VFCWs系统TP的去除情况

系统TP的去除情况如图3所示。图4a结果显示wetland A中进水流的TP平均浓度为2.69 mg/L,TP平均去除效率为72.88 ± 3.24%,出水流TP浓度在不同的取样点有着显著差别。图4b结果显示,在添加Ag NPs前,wetland B出水流的TP浓度都较为稳定,而在添加Ag NPs后,系统的出水流TP显著增加,并且随着处理时间的增加,其浓度也增加。该结果表明100 μg/L Ag NPs的长期处理会显著影响湿地系统的TP去除能力,尤其对土壤层的影响最大。

图4 系统120 d运行过程中TP在不同层的进水和出水流中的浓度变化和去除效率

2. Ag NPs在VFCWs系统的变化

在添加Ag NPs之前,wetland A和wetland B中的土壤干重银浓度为0.29 μg/g(表1)。100 μg/L的Ag NPs连续处理94 d后,土壤银浓度与对照相比有显著变化,土壤干重浓度在下层土壤(0-10 cm)和上层土壤(10-20 cm)中分别上升至0.98和4.32 μg/g。如表1所示,处理94 d后,上层土壤的银浓度显著高于下层土壤,这表明表层土壤会积累更多的银。

CW系统的Ag NPs去除效率如表1所示。当进水流Ag NPs浓度为100μg/L时,系统在整个实验周期的Ag NPs平均去除效率为95.72%。土壤表层出水流银浓度约为13.45 μg/L,并且系统土壤层去除了约为86.55%的Ag NPs。该结果表明,土壤层是CW系统去除Ag NPs的重要部分。

表1 土壤层的银浓度和CW系统的Ag NPs去除效率

3. Ag NPs对VFCW系统中细菌群落结构的影响

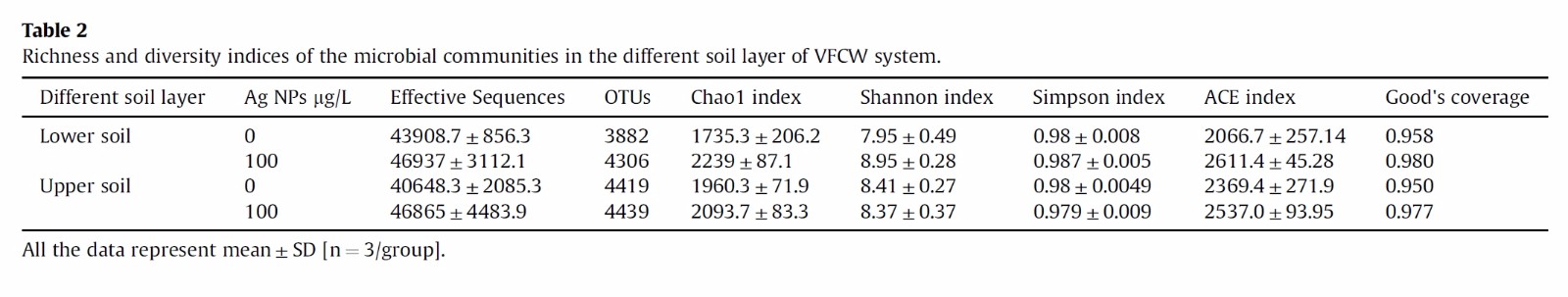

在Ag NPs处理94 d后通过高通量测序测定了上层和下层土壤细菌群落结构的变化。表2为VFCW系统中不同土层微生物群落的丰富度和多样性指数。本研究为不同土壤层的细菌群落建立了4个16S rRNA基因文库,分别包含46937、46865(wetland B)和43908.67、40648.3(wetland A)条有效序列,并以3%的序列差异性划分OTU,分别获得3882(lower soil-0)、4306(lower soil-100)、4419(upper soil-0)和4439(upper soil-100)个OTU。不同土壤层的Good’s coverage值均大于0.950,表明获得的序列文库可以反映细菌的群落结构。如表2所示,长期施加Ag NPs使得不同土壤层的微生物丰富度和多样性发生了改变。

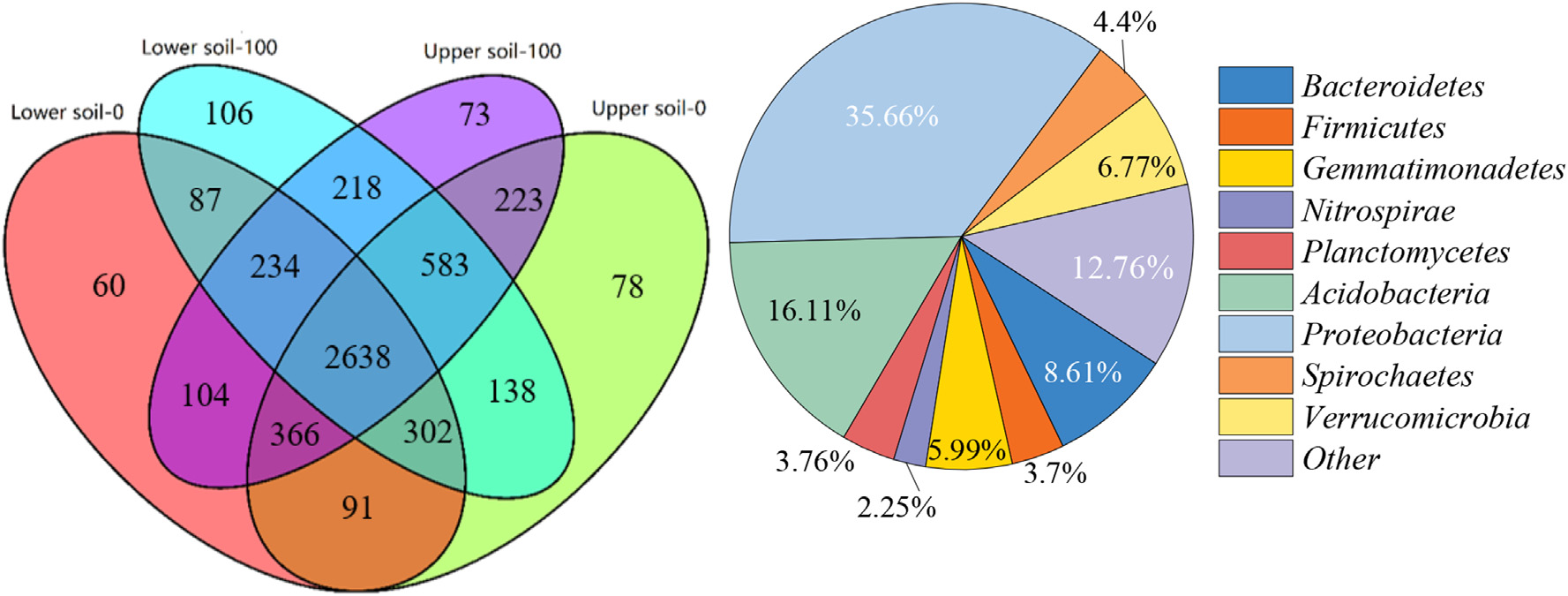

共有和特有OTU韦恩图反映了VFCW系统不同土壤层微生物群落的不同和相似之处。如图5所示,4个群落的OTU总数为5301,其中49.76%的OTU(2638个)为它们所共有,表明多数微生物总是存在于系统的土壤层中。在这些共有的OTU中,门水平的主要分类为Proteobacteria(33.66%)、Acidobacteria(16.11%)、Bacteroidetes(8.61%)、Verrucomicrobia(6.77%)、Gemmatimonadetes(5.99%)、Spirochaetes(4.4%)、Firmicutes(3.7%)、Planctomycetes(3.76%)和Nitrospirae(2.25%)。在不同土壤层的特有OTU分别为60(lower soil-0)、106(lower soil-100)、78(upper soil-0)和73(upper soil-100),这部分OTU的总占比为5.98%。该韦恩图表明CW系统不同土壤层的微生物群落结构差异不受特有OTU的支配。

表2 VFCW系统不同土层微生物群落的丰富度和多样性指数

图5 两个土壤层施加/不施加Ag NPs下细菌群落结构的韦恩图;门水平共有OTUs的物种分析

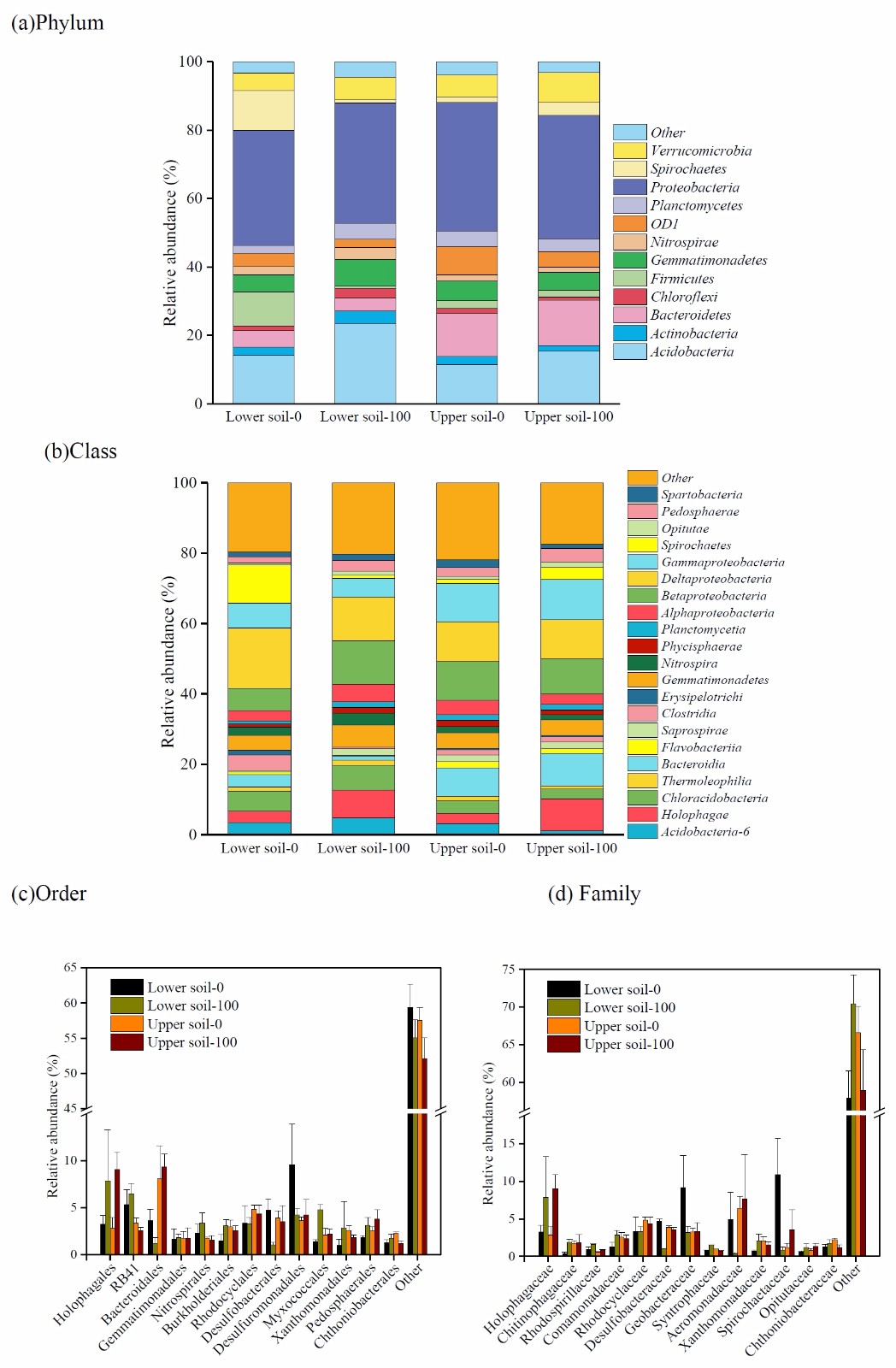

为了进一步鉴定不同土壤层在Ag NPs处理下的细菌群落系统发育多样性,将有效序列归类至已知的门、纲、目和科水平。如图6a所示,湿地系统的细菌群落有12个主要的门,分别为Proteobacteria、Acidobacteria、Bacteroidetes、Verrucomicrobia、Gemmatimonadetes、OD1、Firmicutes、Actinobacteria、Nitrospirae、Spirochaetes、Planctomycetes和Chloroflexi,其中Proteobacteria是最为优势的门。与对照组wetland A相比,100 μg/L的Ag NPs连续处理94 d后,Acidobacteria和Verrucomicrobia的相对丰度在下层土壤(10-20cm)中分别从14.21%和5.15%上升至23.56%和6.60%,在上层土壤(0-10cm)中分别从11.41%和6.62%上升至15.31%和8.69%;Proteobacteria、Actinobacteria、Chloroflexi、Gemmatimonadetes、Nitrospirae和Planctomycetes的相对丰度在下层土壤中上升,在上层土壤中下降;Bacteroidetes、 Firmicutes和OD1在下层土壤和上层土壤均呈下降趋势;而Spirochaetes的相对丰度在下层土壤中下降了91.94%,在上层土壤从6.62%上升至8.69%。

如图6b所示,这4个样本最主要的纲分别为α-、β-、δ-和γ-Proteobacteria、Holophagae、Bacteroidia、Gemmatimonadetes、Pedosphaerae、Chloracidobacteria、Saprospirae、Opitutae、Spartobacteria、Nitrospira、Phycisphaerae、Planctomycetia和Acidobacteria-6。与对照组wetland A相比,100μg/L的Ag NPs连续处理94 d后,Holophagae、Gemmatimonadetes、Planctomycetia、Opitutae和Pedosphaerae的相对丰度在下层土壤和上层土壤均上升;而α-和β-Proteobacteria、Chloracidobacteria、Thermoleophilia、Saprospirae、Phycisphaerae、Acidobacteria-6和Spartobacteria的相对丰度在下层土壤中上升,在上层土壤中下降;δ-和γ-Proteobacteria、3Clostridia、Erysipelotrichi和Spirochaetes在下层和上层土壤中均下降。

在目水平的分析表明这些有效序列主要分为13个目,分别为Holophagales、RB41、Bacteroidales、Nitrospirales、Burkholderiales、Rhodocyclales、Desulfobacterales、Desulfuromonadales、Myxococcales、Xanthomonadales、Pedosphaerales和 Chthoniobacterales(图6c)。与不添加Ag NPs相比,添加Ag NPs后,下层土壤中的Bacteroidales、Desulfobacterales、Desulfuromonadales和Rhodocyclales的相对丰度降低,其他目水平的物种相对丰度上升;而在上层土壤中,Holophagales、Bacteroidales、Gemmatimonadales、Desulfuromonadales、Myxococcales和Pedosphaerales的相对丰度上升,其他变现为下降趋势。

科水平的物种组成分析为Ag NPs处理后不同土壤层的物种变化提供了更为详细的信息。如图6d所示,Holophagaceae、Comamonadaceae、Rhodocyclaceae、Desulfobacteraceae、Geobacteraceae、Spirochaetaceae和Chthoniobacteraceae为样本中的优势物种。Ag NPs处理后, Holophagaceae (Acidobacteria)的相对丰度在下层土壤中由3.23%上升至7.85%,在上层土壤中由2.82%上升至9.05%;而Desulfobacteraceae(δ-Proteobacteria)和Geobacteraceae(δ-Proteobacteria)在下层土壤中分别从4.72%和9.16%下降至1.04%和3.20% ,在上层土壤中保持较为稳定的水平。

图6 不同土层16S rRNA基因双端测序的分类学组成

(a)门水平 (b)纲水平 (c)目水平 (d)科水平

总结

本文通过测定VFCW系统添加Ag NPs后COD、TN、NH4+-N、TP、Ag的浓度变化以及运用高通量测序对微生物群落结构变化进行探索,得出以下结论:

(1) Ag NPs能够影响VFCW系统氮和磷的去除能力;

(2) VFCW系统本身能够有效去除废水中的Ag NPs;

(3) Ag NPs会影响VFCW系统的微生物群落结构。

本研究的测序和部分数据分析工作由上海派森诺生物科技股份有限公司完成。

文章索引:Chong Cao et al. Shifts of system performance and microbial community structure in a constructed wetland after exposing silver nanoparticles. Chemosphere 199 (2018):661-669

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653518302315