2019-01-24

最近,派森诺生物与西北农林科技大学合作,在《Science of the Total Environment》(影响因子4.610)上再次发表文章,利用高通量测序技术,研究黄土高原上土壤真菌的群落结构和多样性以及真菌的生物地理分布。

研究背景

真菌是土壤中重要的微生物成分,对于土壤有机物的分解和养分循环等生态功能有重要作用。土壤性质、植被性质等都会影响真菌的多样性。相比于对于土壤细菌的研究,对于真菌的研究仍然很少。

中国黄土高原是世界上受侵蚀较为严重的地区之一,因此,它成为中国政府粮食绿化计划(GTGP)的主要项目地点。该项目虽然有效地改善了黄土高原的生态环境,但黄土高原的总微生物量仍然偏低。目前对于黄土高原的研究,尚缺少对于土壤特性与不同景观中的真菌群落关系的研究。

研究目的

▶ 评估黄土高原不同生态系统的土壤真菌群落结构;

▶ 探索所述景观范围内土壤真菌群落的生物地理分布格局;

▶ 突出显示影响这些土壤中真菌群落分布的主导因素。

研究方法

测序技术:Illumina MiSeq高通量测序平台

测序模式:微生物组真菌ITS2区测序

实验设计:取黄土高原地区秦岭、关中等8个地理位置的土壤样本,每个区域取3个样本,共计24个,并记录所取样本的理化性质。

研究结果

1. 黄土高原上不同地区的土壤微生物生物量碳(MBC)有较大差异

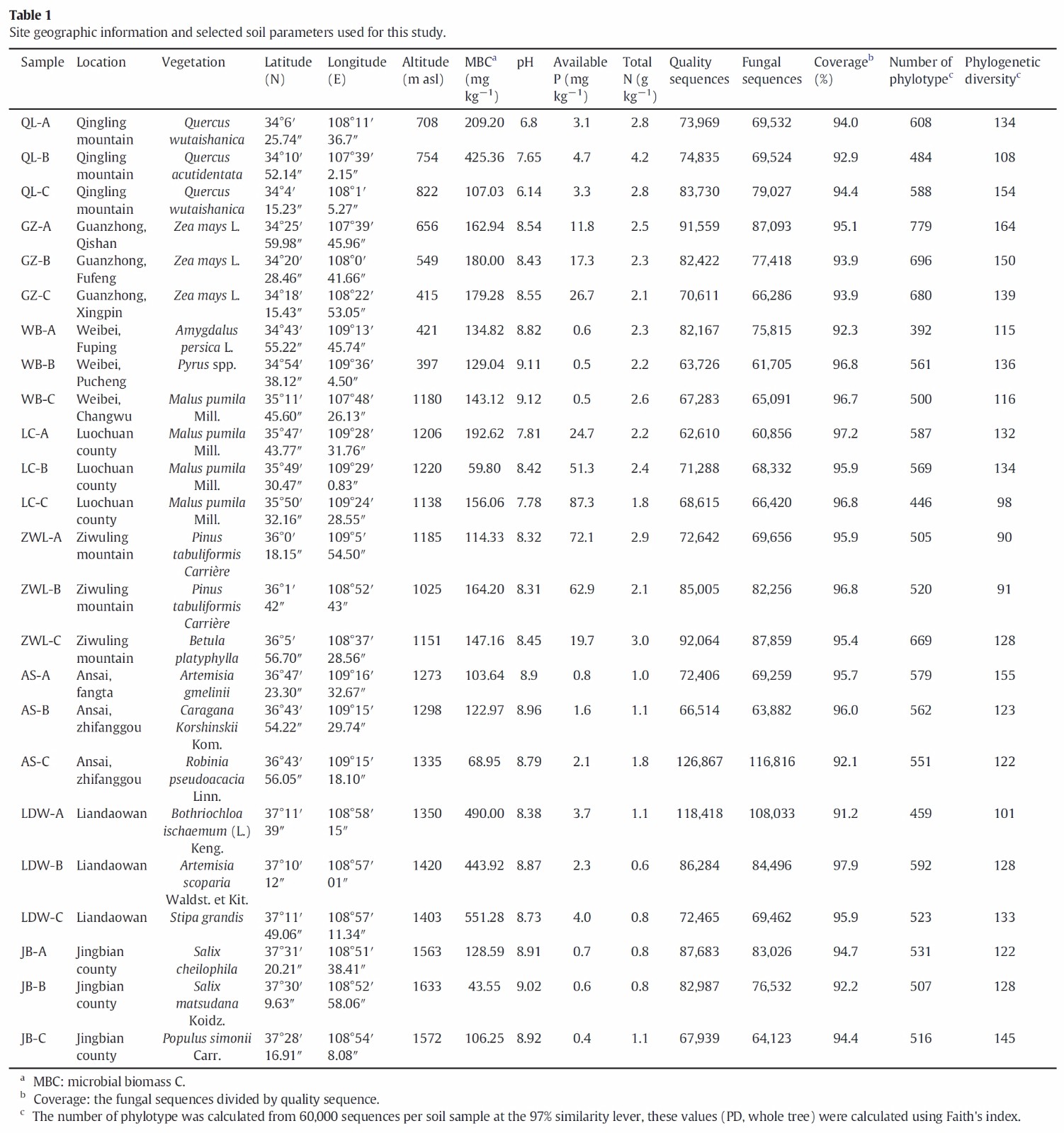

调查地点的土壤微生物生物量碳(MBC)从43.55到551.28 mg/kg之间变化。同时,土壤PH值(范围为6.14~9.12)、土壤磷含量(0.4~87.3mg/kg)有较大改变。随着纬度的增加,MBC趋于下降,而磷含量趋于上升。土壤pH和经度显著正相关,相反,氮含量与经度呈显著负相关。如表1所示。

表1:不同地区的土壤参数

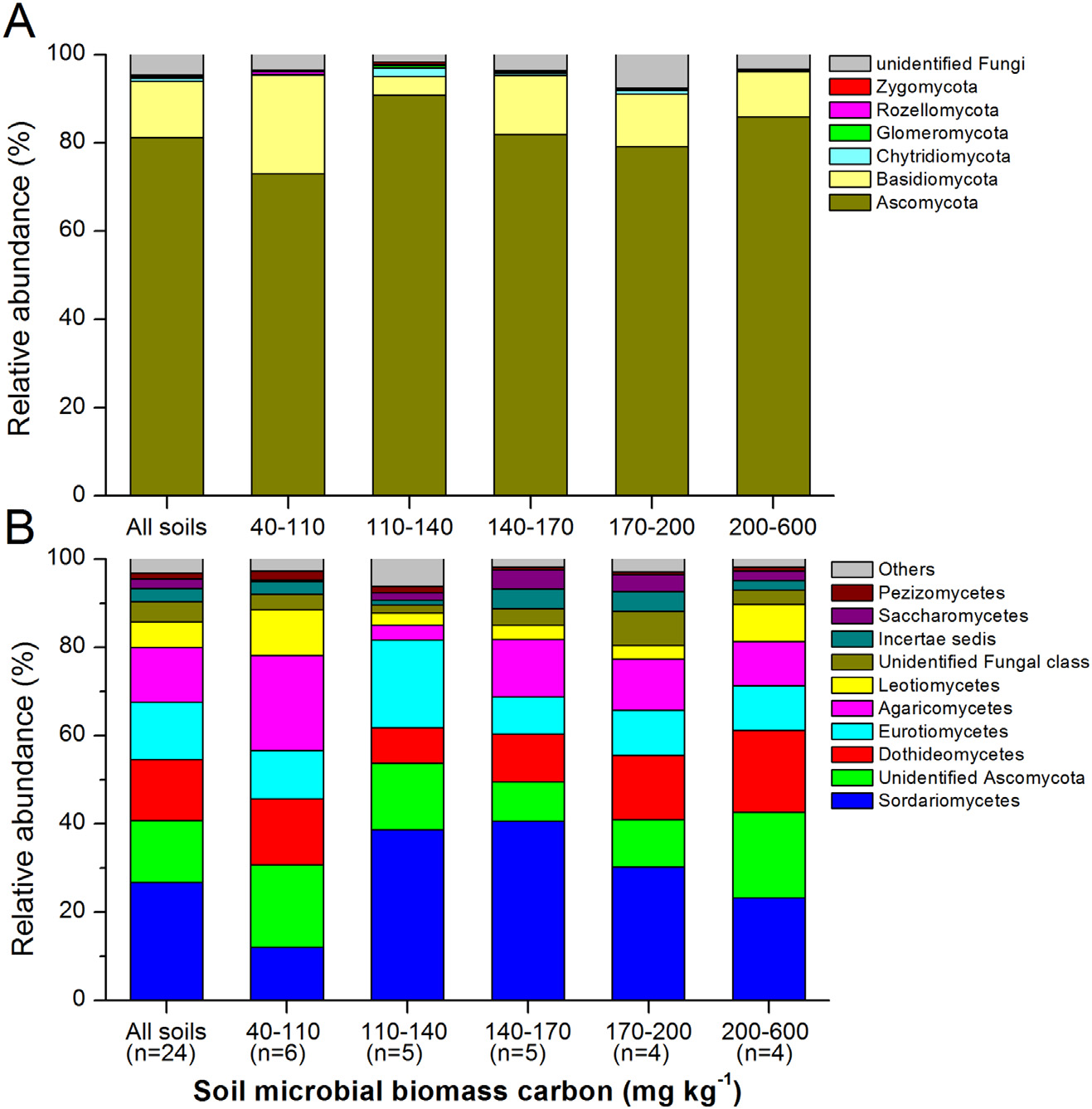

2. 不同土壤中真菌菌群结构

门水平下含量最多的是Ascomycota和Basidiomycota,占比超90%。科水平下含量最丰富的是Sordariomycetes,其次是Dothideomycetes 和Eurotiomycetes。如图1所示。

图1:门水平和科水平下的真菌群落结构

3. 土壤MBC含量、经度与真菌群落之间的关系

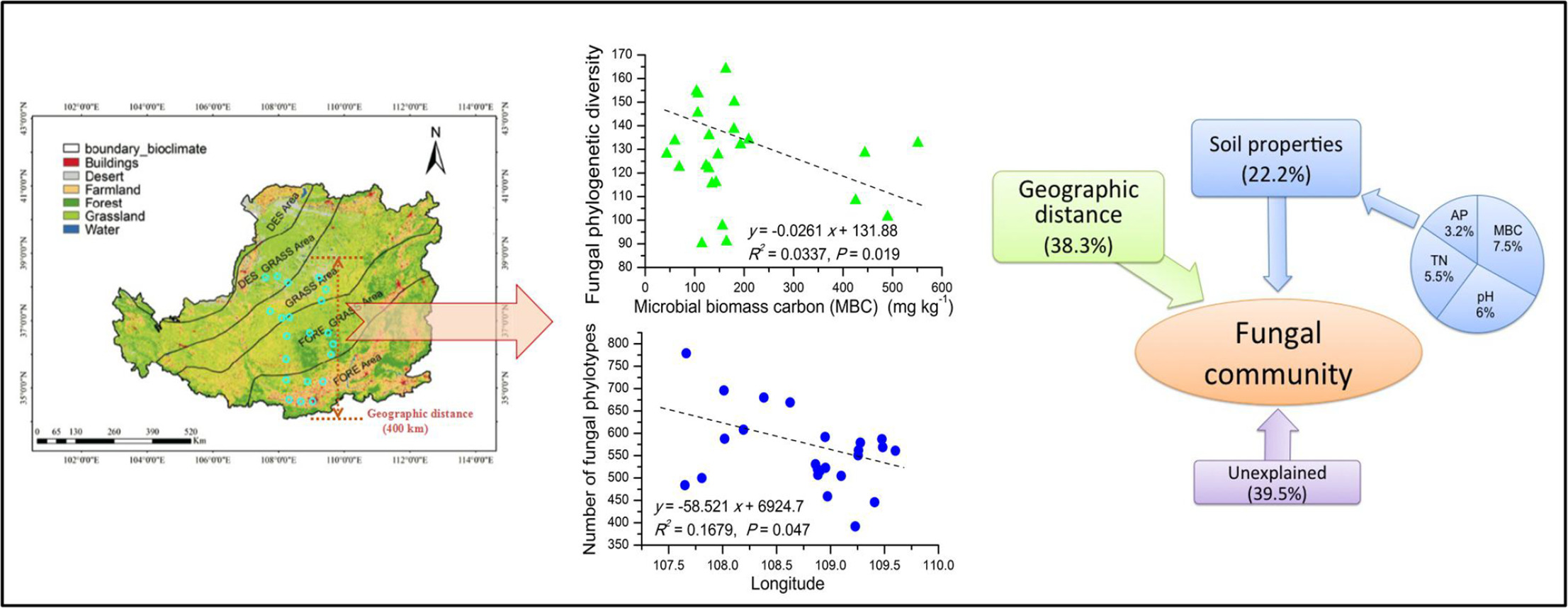

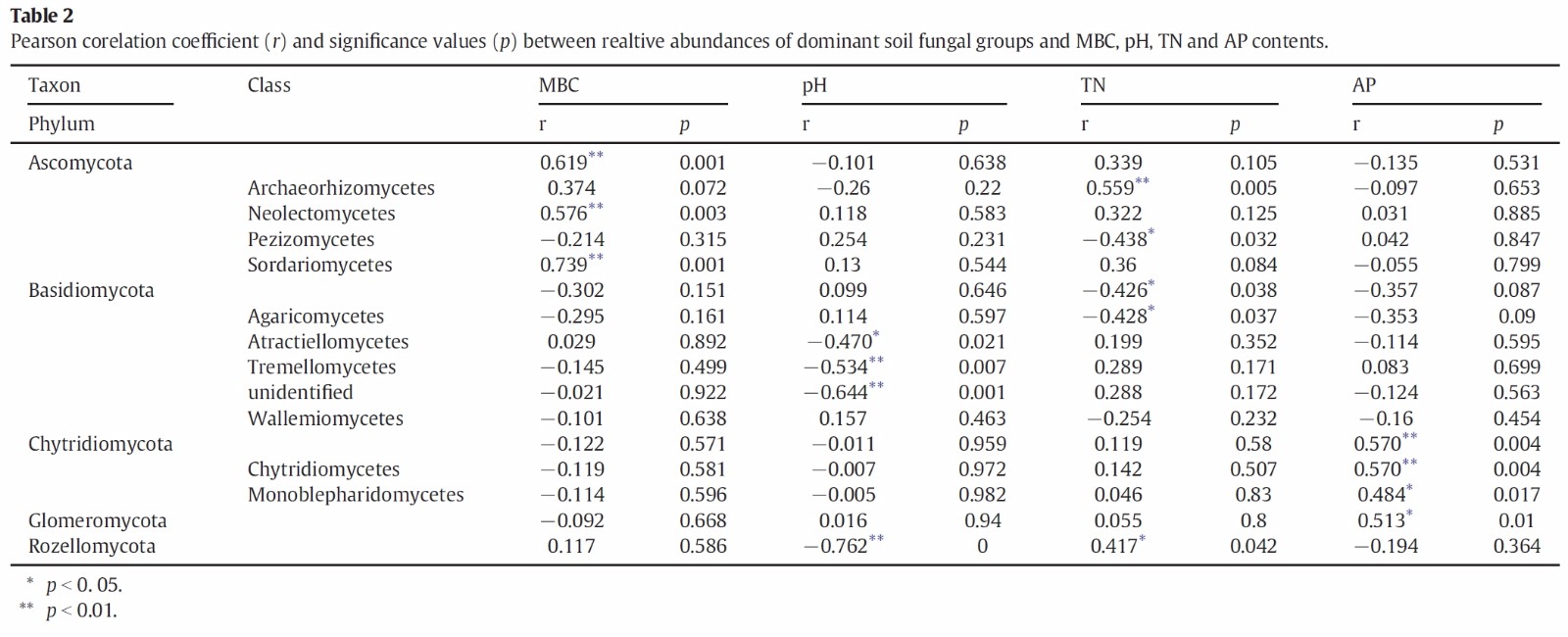

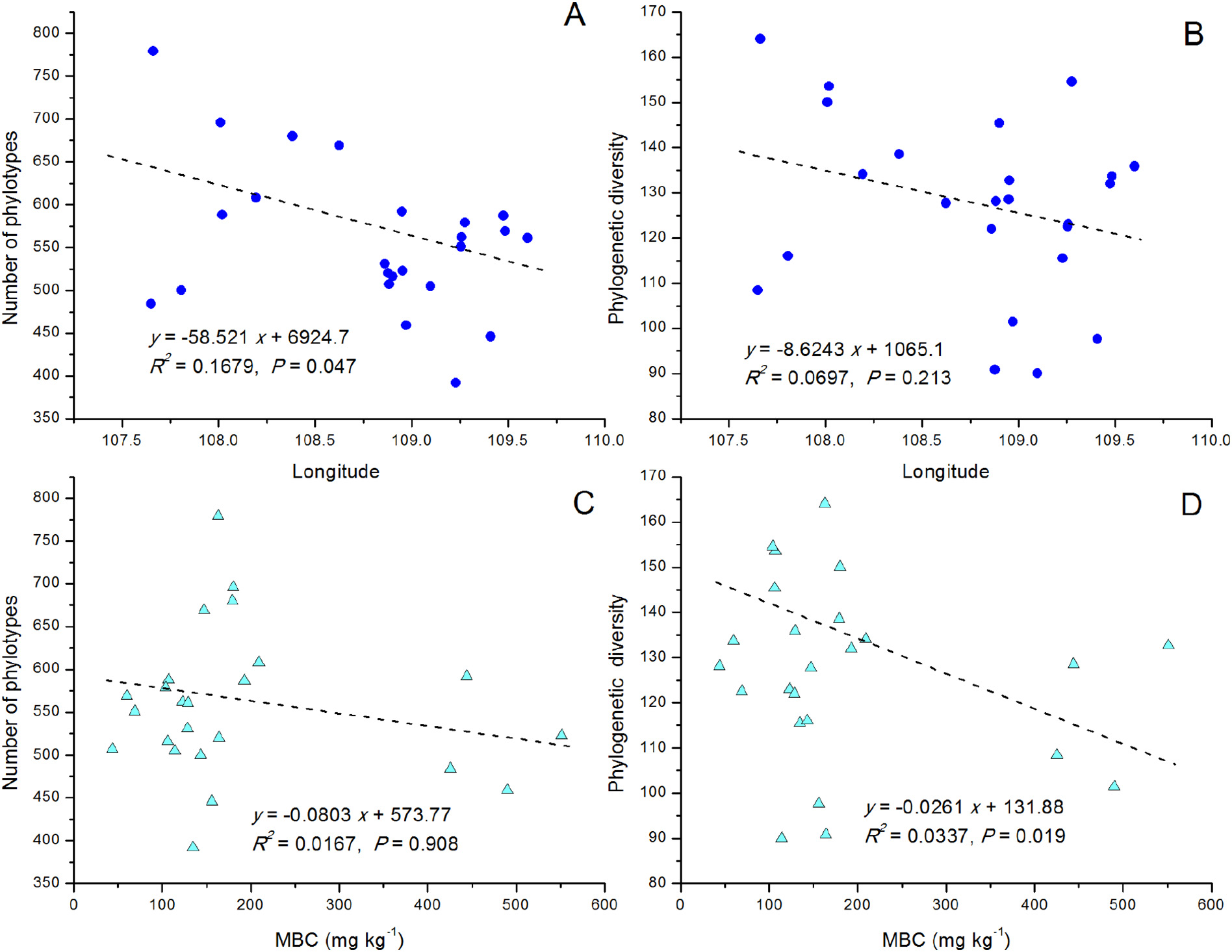

土壤MBC含量与主要的Ascomycota、Neolectomycetes、Sordariomycetes 的相对丰度显著正相关。如表2所示。土壤真菌群落的多样性随着不同地区经度的增加以及MBC含量的增加而降低。如图2所示。

表2:土壤参数与真菌群落

图2:经度和MBC含量对土壤真菌群落多样性的影响

4. 土壤MBC含量、土壤pH与真菌群落之间的关系

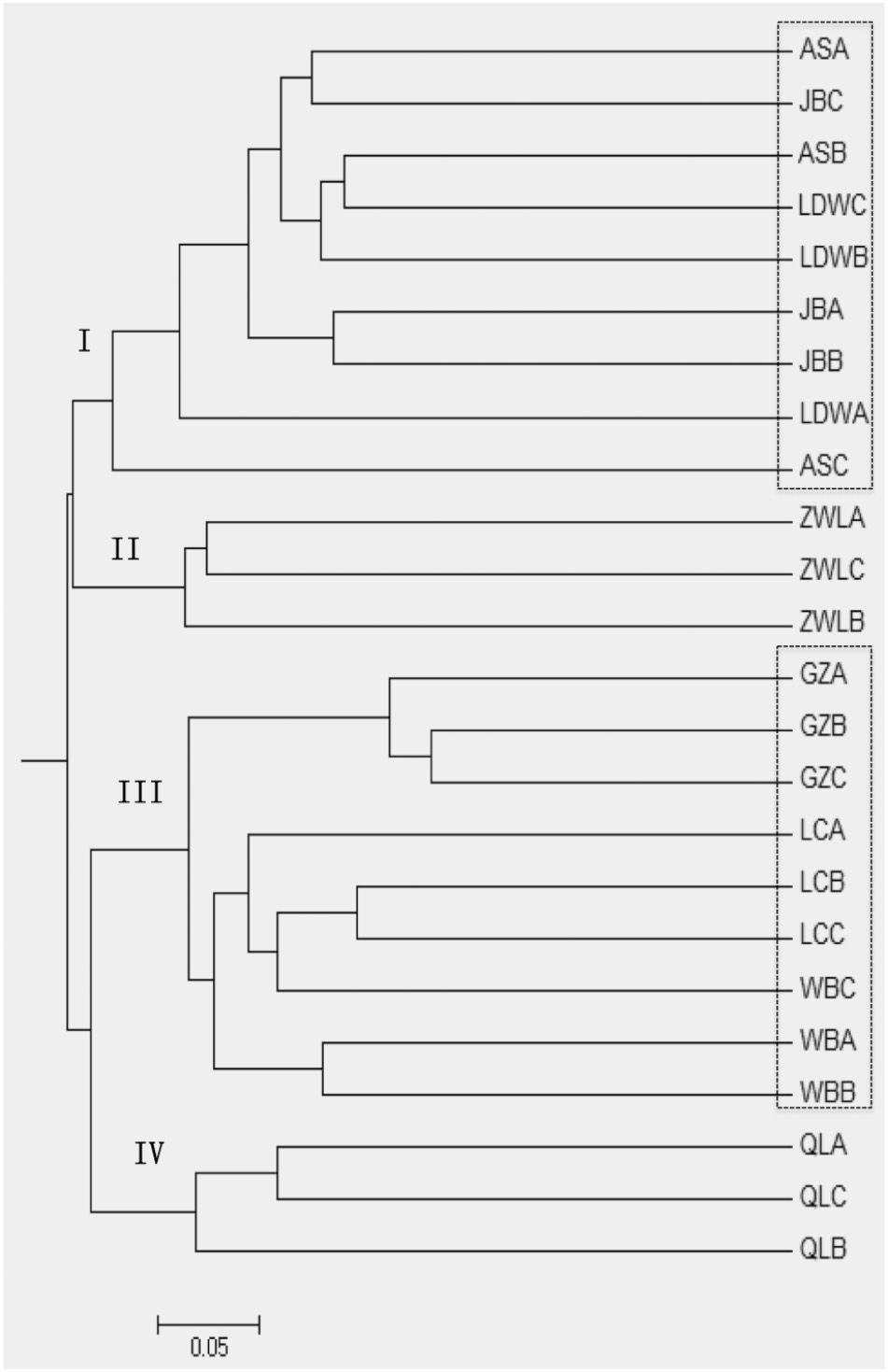

土壤真菌群落结构受土壤pH值和土壤MBC含量显著影响。如图3所示。基于NMDS相异性矩阵,可以观察到24个土壤样品的真菌群落在进行聚类分析后被分为4个类群。如图4所示。

图3:结合土壤PH值和MBC含量的NMDS分析

图4:基于NMDS矩阵的聚类分析

5. 地理距离与真菌群落之间的关系

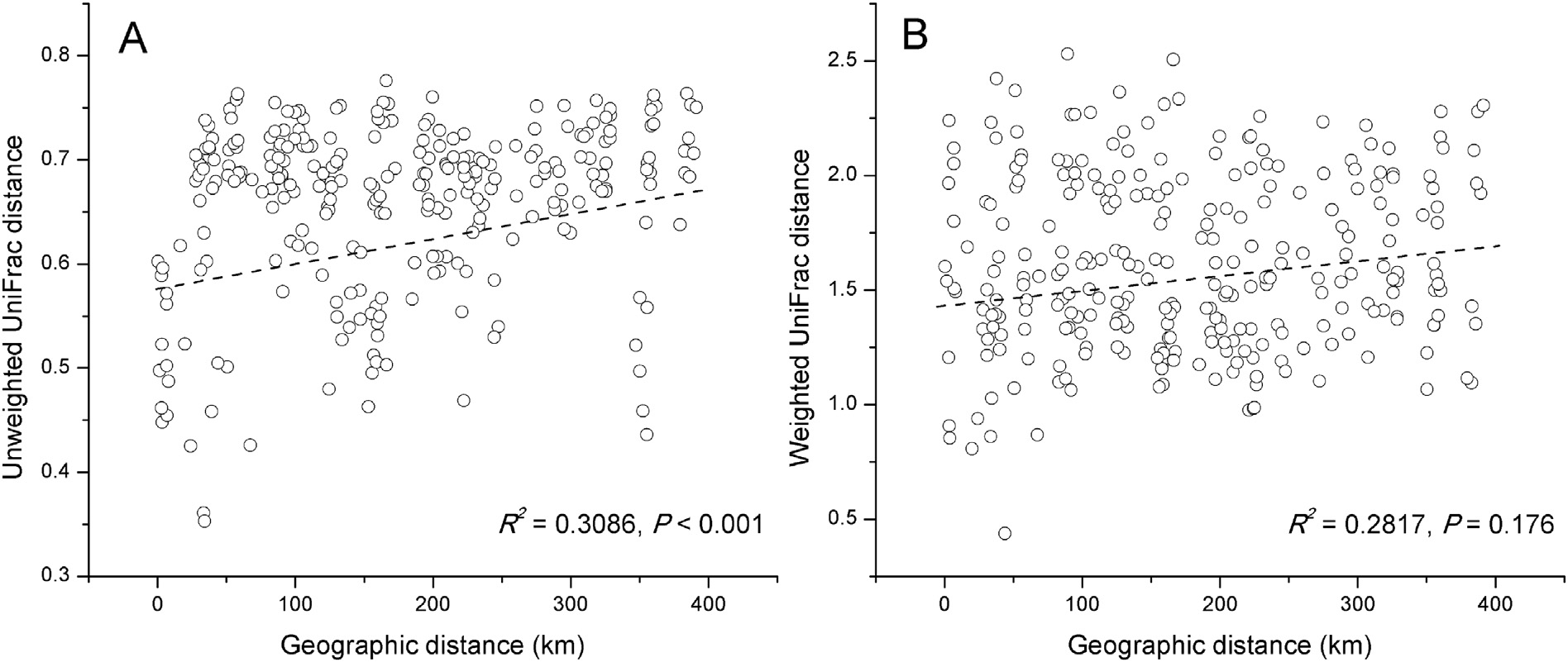

随着地理距离增大,土壤的真菌菌群结构差异增大,这是由于不同地区长时间种植作物和植被不同的的历史因素引起的。如图5所示。

图5:菌群结构差异与地理距离的关系

6. 各因素对土壤真菌菌群结构差异的解释度

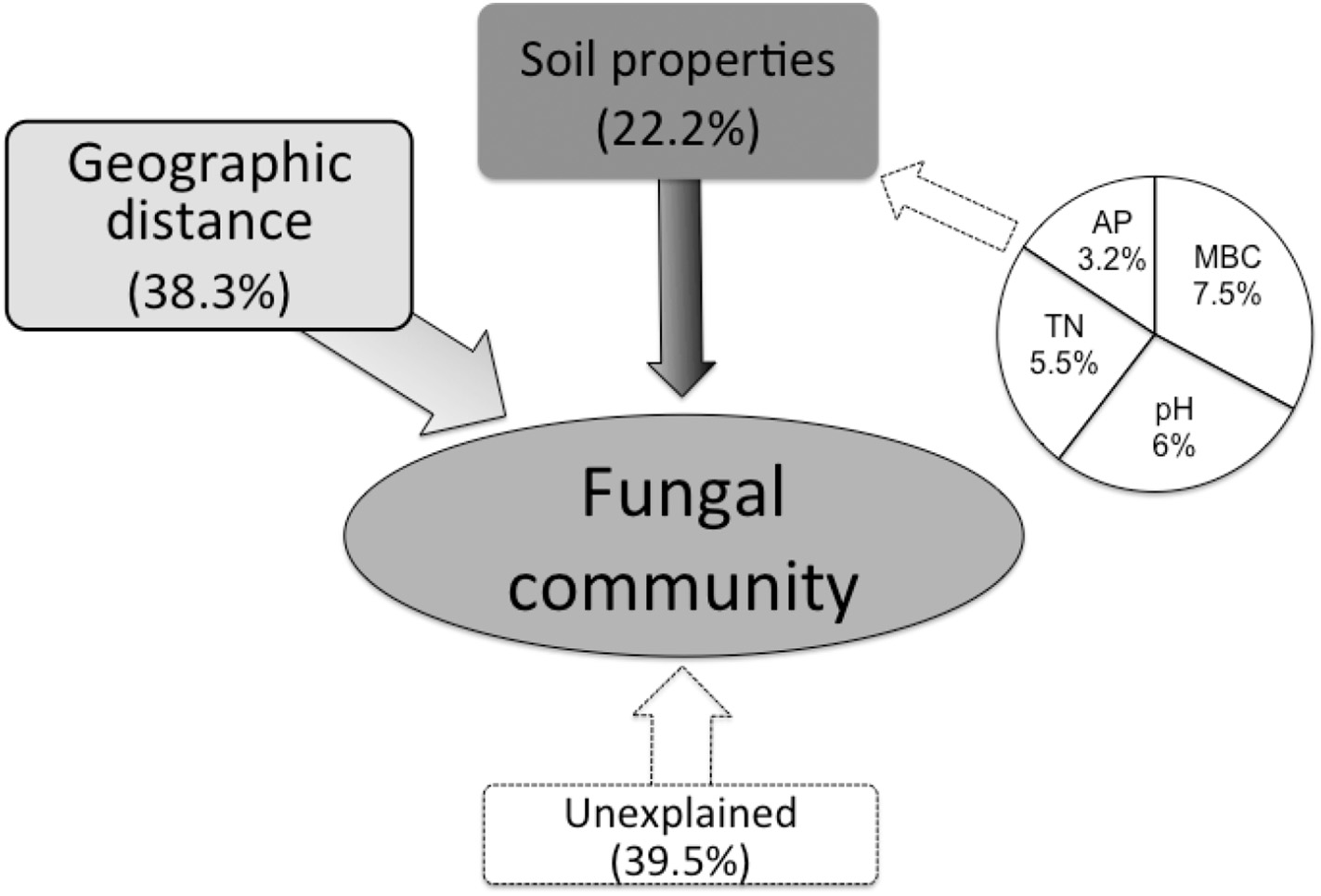

VPA分析发现,地理距离解释度为38.3%,而土壤性质解释度为22.2%,其中MBC,pH,TN和AP等土壤参数分别解释了7.5%、6%、5.5%和3.2%。这表明与采样点之间的地理距离相比,土壤性质在黄土高原土壤真菌群落成形中的重要性较小。如图6所示。

图6:各因素对土壤真菌菌群结构差异的解释度

结论

本研究旨在分析黄土高原土壤中真菌群落的生物地理分布格局。研究发现,真菌群落的丰富度随着经度增加而降低(范围从107°39’增加到109°36’),真菌群落的多样性与土壤MBC含量以及土壤pH值显著相关。此外,地理距离是影响真菌群落结构和多样性变化的主要因素。

本研究的测序和数据分析工作由上海派森诺生物科技股份有限公司完成。

文章索引

Liu D, Wang H, An S, et al. Geographic distance and soil microbial biomass carbon drive biogeographical distribution of fungal communities in Chinese Loess Plateau soils[J]. Science of The Total Environment, 2019:1058-1069.

原文链接:https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0048969719301147