2019-03-28

文案 | 微生物组产品线

最近,派森诺生物与复旦大学合作,在《Journal of Hazardous Materials》(影响因子6.434)再次发表论文,结合菌群多样性组成谱测序、甲基化检测、qPCR等多种技术,探究了由小球藻(Chlorella vulgaris)和地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)组成的藻类—细菌共生体系对城市污水的治理的影响。

研究背景

现如今,都市中的城市污水污染问题严重影响了城市居民的用水安全,亟待解决。并且,在治理城市污水污染时,不仅需要有效减少水体中有机物、化学需氧量(COD)和难以在自然水环境中降解的污染物的含量,还需要保证添加到城市污水中的有机物能正常存在,且不破坏水体的原生生态结构与多样性。新型的生物处理法便能达到这些目的。

小球藻是一种生长速度快、世代短的藻类,能够适应恶劣的环境条件,并吸收废水中的氮、磷,在污水治理上很有潜力。在这些年里,人们也做了许多利用藻类处理污水的研究,并且发现,去除污水中营养与能量的同时,能够获得高水平的生物能。若将藻类与细菌结合起来,或许能组成一种新型污水净化系统。

因此,本文结合小球藻与地衣芽孢杆菌,建立了藻类—细菌共生体系,以作为一种污水净化系统,并探究了该系统对不同环境下的城市污水的净化效果。

研究内容

①藻类—细菌共生体系在城市污水处理中,对TN、NH3-N、PO43--P、COD和DOM等物质,以及难降解的类蛋白物质的去除效果;

②藻类—细菌共生体系对胁迫环境的适应性(DNA甲基化检测);

③藻类与细菌在不同培养条件下的动态比例和基因的动态变化;

④不同处理条件下各类水体中的微生物群落变化。

研究目的

揭示由小球藻和地衣芽孢杆菌组成的藻类—细菌共生体系的城市污水治理效果。

材料与方法

测序技术:Illumina MiSeq高通量测序平台

测序模式:微生物组细菌16S rRNA基因V3-V4区测序

实验对象:藻类—细菌共生体系中的水体样本

▶ 实验设计

①水样采集与预处理:在典型污染河流——虬江河的七个不同地点采集新鲜水样→混匀→检测水质指标→用0.22 μm的滤膜,过滤水样,以去除固体;

②单独培养藻类与细菌,以获得实验材料;

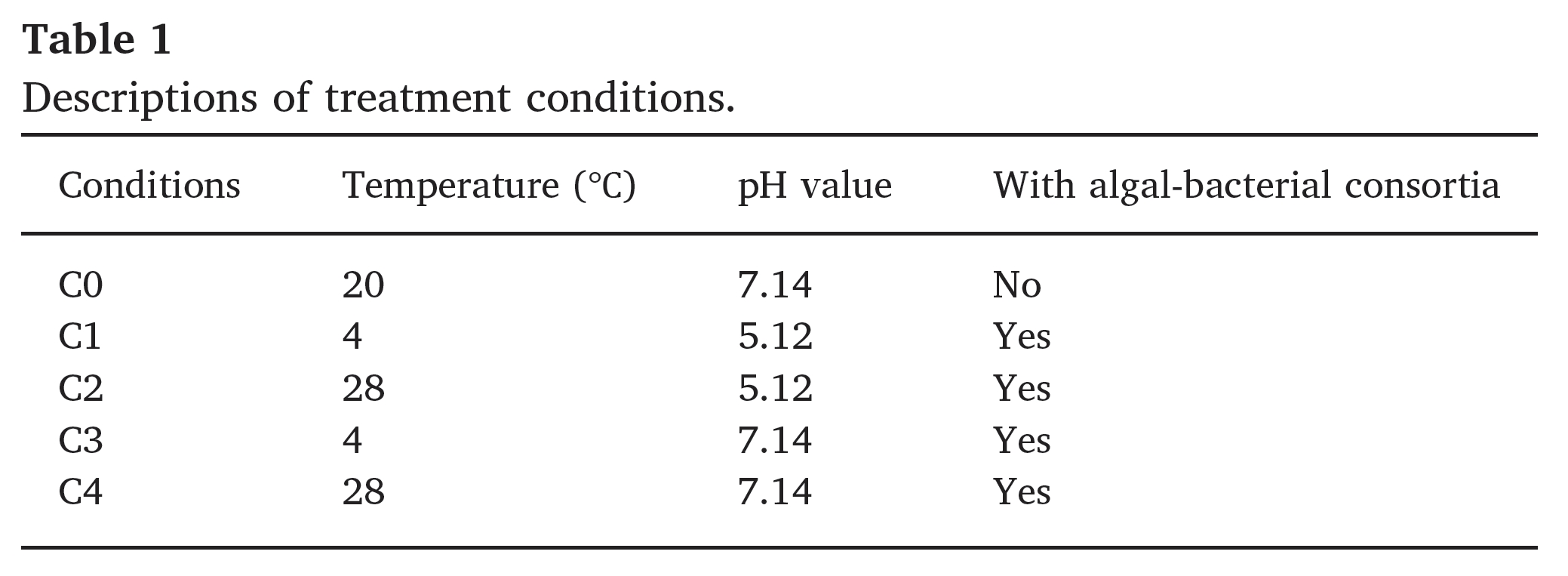

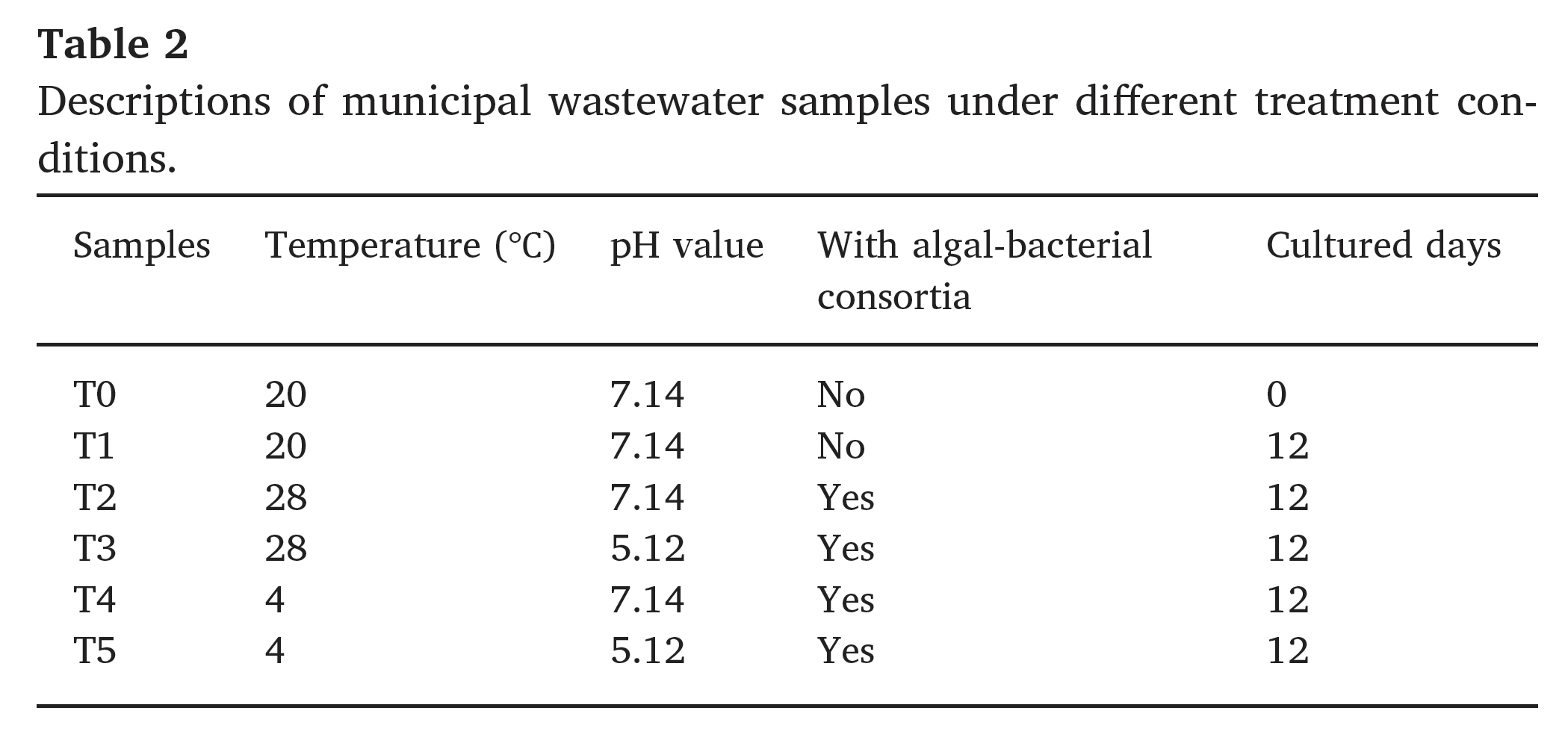

③将培养得到的藻类与细菌一起转移到装有300 mL新鲜城市废水的500 mL锥形瓶中,模拟12 h/12 h的光暗循环,并检测每个实验系统中的温度与pH值(表1),本实验中水样的相关信息如表2所示;

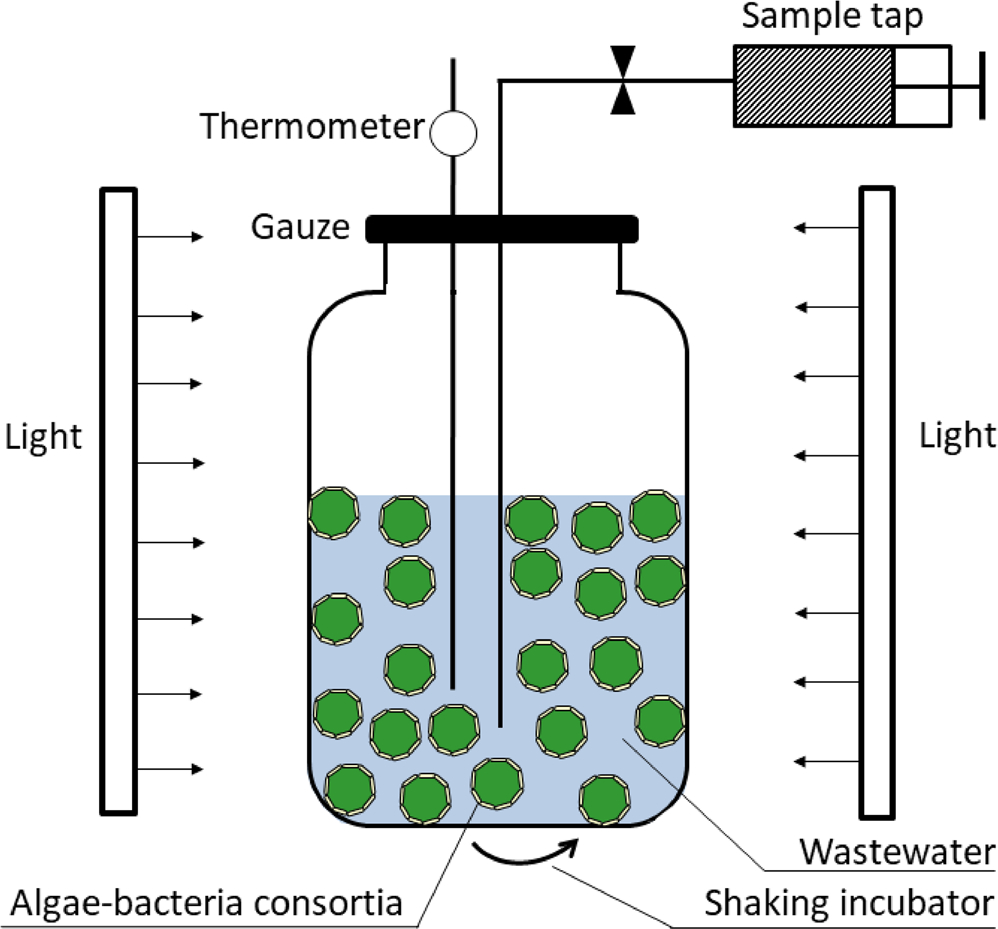

④在无菌环境中设立实验系统(图1);

⑤检测水样中的理化性质、荧光信息;

⑥微生物多样性组成谱测序,检测水体中的微生物多样性与群落结构:

⑦qPCR检测细菌-藻类基因的动态变化;

⑧检测藻类—细菌共生系统中整体的微生物核DNA甲基化水平。

表1:各实验系统的处理信息

表2:实验所用水样相关信息

图1:藻类—细菌共生系统示意图

结果与讨论

▶ 城市污水中水藻—细菌共生体系的形态分析

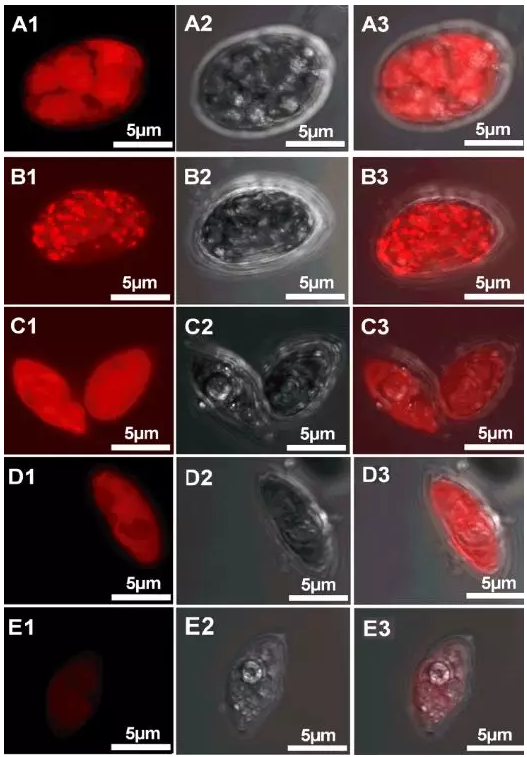

不同处理条件下,培养在城市污水中的藻类—细菌共生体系的CLSM与DIC图像如图2所示。如图2B1-3所示,培养在28℃,pH 7.14条件下的藻类—细菌共生体系,附着在藻类表面的细菌很丰富,因此其细胞壁表面轮廓模糊,且形状为圆形;而将共生体系培养在逆境中时,其形状和特征都发生了改变,比如,在低温、低pH条件下培养的共生体系(图2C1-3,D1-3,E1-3),藻类细胞壁表面便没有明显的细菌附着现象,形状也变为了椭圆形,以更好的在逆境中生存。即藻类—细菌共生体系能够在28℃,pH 7.14的条件下正常生存,但是低温与低pH的条件会对共生体系的生长有抑制作用。

图2:藻类—细菌共生体系的CLSM图像(A1,A2,A3为只在城市废水中培养了小球藻的样本;B1,B2,B3为样本T2;C1,C2,C3为样本T4;D1,D2,D3为样本T3;E1,E2,E3为样本T5)

▶ 水质分析

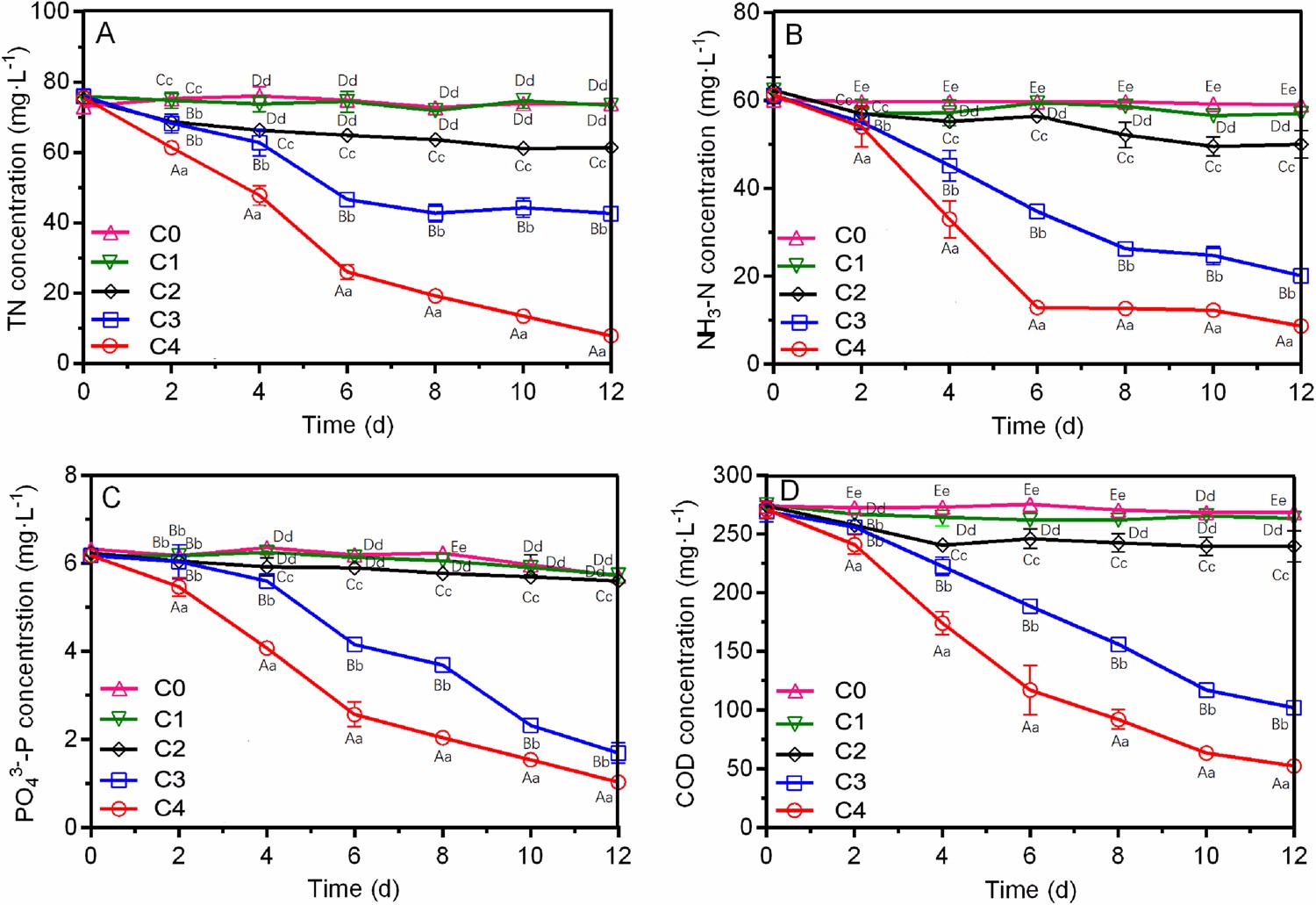

在28℃,pH 7.14的条件下(C4),T、NH3-N、PO43--P和COD的去除率分别是88.82%、84.98%、84.87%和82.25%。各处理条件下,污水中的养分去除趋势如图3所示,可以发现,相较于只培养了藻类的处理组(C0),有藻类—细菌共生体系的处理组中的COD与营养物去除效果更好。

图3:不同处理条件下,城市废水中T、NH3-N、PO43--P和COD的浓度变化

▶ DOM的去除

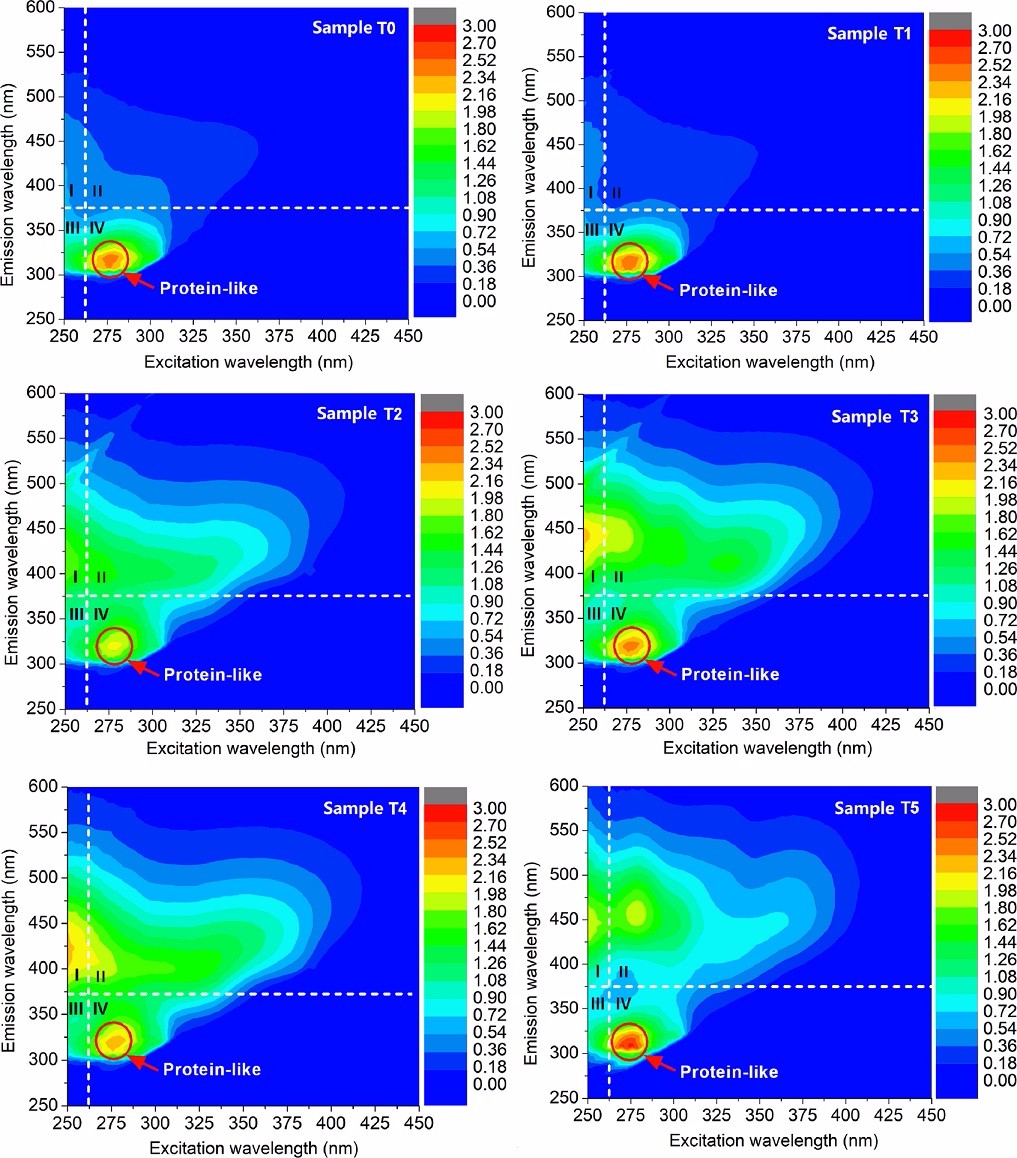

DOM是一类含有氧、氮、硫官能团的芳香族和脂肪族非均质有机化合物,会影响废水处理的过程中的一些生化过程、颗粒稳定性、颗粒运输,以及金属络合作用。本文以HIX表征DOM的腐殖化程度,以BIX表征不同来源的DOM对其原位生物活性的贡献,HIX的值越高代表DOM的腐殖化程度越高,BIX高则表示DOM大部分来源于水体内部的内生微生物,BIX低则说明DOM主要来源于陆源或外源释放物。

本研究中,HIX和BIX分别在0.21 - 0.34和0.52 - 0.76之间,这表明城市污水中的DOM主要来源于污水排放,并非原位微生物。

如图4所示,T2样本中类蛋白物质的去除率显著高于除T0以外的其余样本,高达56.4%。这表明,藻类—细菌共生体系对类蛋白物质的有效去除具有较大影响。另外,可以发现,在低温、低pH的培养条件下,藻类—细菌共生体系的生长受到了限制,类蛋白物质的有效去除率也有了相应的减少(图4中的T3和T5)。

图4:不同处理条件下废水样品的荧光光谱

▶ 不同培养条件对水体中菌群组成多样性的影响

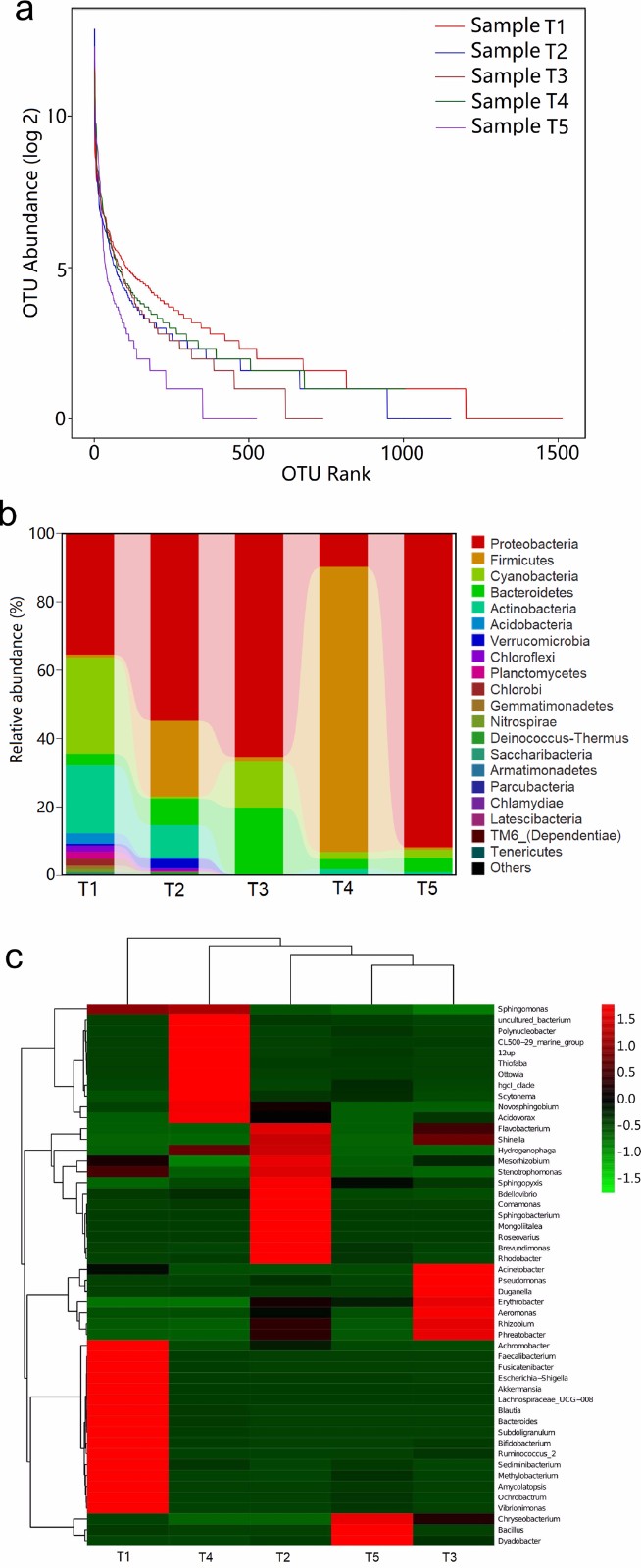

高通量测序结果显示,所有样本中微生物的丰富度与均匀度都较高(图5a),值得注意的是,没有经过藻类—细菌共生体系处理的水样,微生物群落多样性与均匀度在五个样本中虽然是最高的,但是水质检测显示,该样本中的TN、NH3-N和PO43--P都非常高。而正常环境条件下(28℃,pH 7.14)培养了藻类—细菌共生体系的水样,在最后一个实验阶段的水质要好于未经处理的水样。

这表明,在适宜的条件下,藻类—细菌共生体系的存在并没有干扰城市污水中原本的微生物群落多样性。

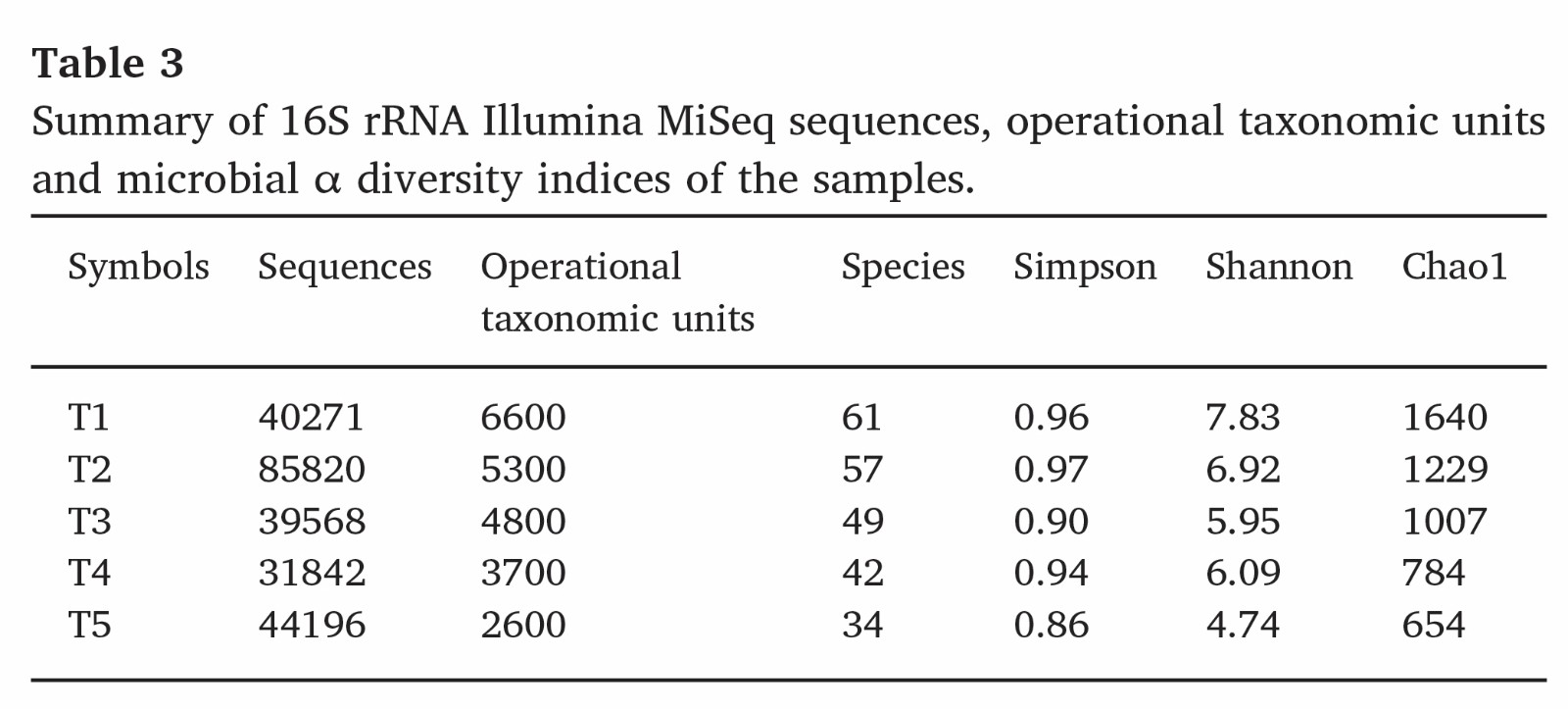

各样本的序列信息与OTU指数如表3所示,T1与T2中的Chao1指数较高,且T2中的Shannon多样性指数要高于T3、T4和T3,表明低温低pH等胁迫条件会降低微生物群落中的物种多样性。

在门水平上,T4样本中主要以厚壁菌门为主,且相对丰度高达80%,导致T4样本中的微生物多样性显著降低,而另外四个样本则主要以变形菌门为主(图5b),同时,T1样本中的蓝藻与放线菌丰度也很高。相较于有藻类—细菌共生体系的样本来说,没有藻类—细菌共生体系的样本中有着更多的蓝藻与放线菌,这表明,藻类—细菌共生体系能抑制污水中蓝藻与放线菌的生长。另外,相较于温度,pH对藻类—细菌共生体系生长的影响更大。

除此之外,属水平上的双向聚类热图(图5c)显示,这五个样本中的优势菌群各不相同,即藻类—细菌共生体系的存在会显著改变城市污水中微生物的群落结构。

表3:各样本的有效序列数、OTU数与多样性指数

图5:不同条件下各污水样本中的微生物丰度累积曲线(a),门水平上的物种组成柱状图(b),以及属水平上的优势物种双向聚类热图(c)

▶ 细菌与藻类的动态基因拷贝率

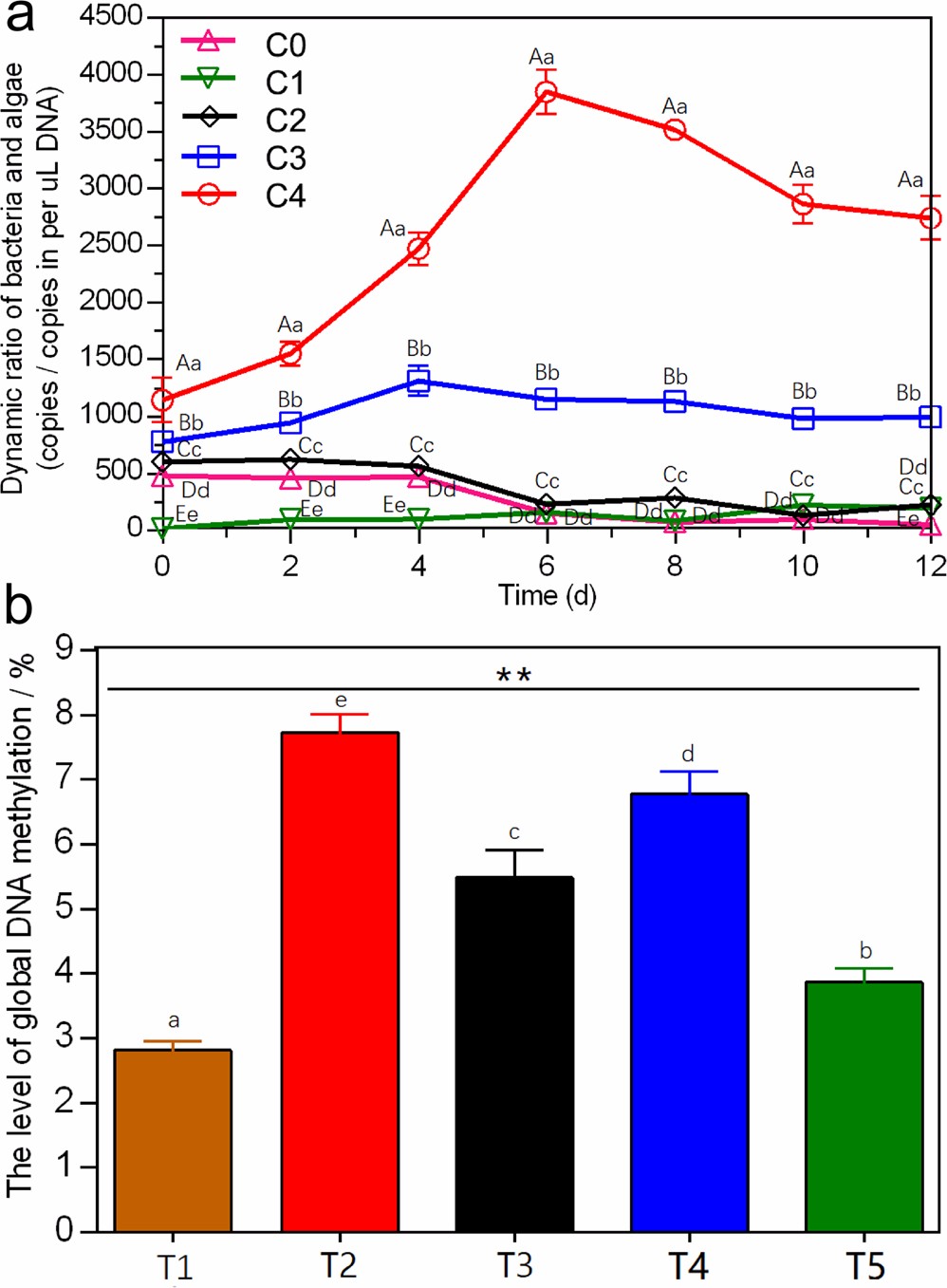

qPCR结果显示,培养了藻类—细菌共生体系的污水样本中,不同处理条件下水样中微生物的动态基因拷贝率显著不同,在T2中,细菌—藻类的基因拷贝率在前六天呈逐渐升高的趋势,并在第六天达到了峰值后开始逐渐降低,另外,T2中的细菌—藻类基因拷贝率也明显低于T4样本。T3和T5中的基因拷贝率非常低,且没有波动,就和没有培养藻类—细菌共生体系的样本一样(图6a)。

▶ 藻类—细菌共生体系整体的核DNA甲基化水平

通过甲基化酶ELISA检测发现,样本T1、T2和T3中的DNA甲基化(5-mC)水平分别为2.92%、7.8%和3.71%(图6b),这表明,未培养藻类—细菌共生体系的系统对胁迫环境的适应性更弱,而在合适的条件中培养的藻类—细菌体系对环境则有很强的适应性,但随着培养条件的严苛,其适应性也会相应降低。

图6:荧光定量PCR和DNA甲基化检测分析

总 结

本文结合菌群多样性组成谱测序、甲基化检测、qPCR等多种技术,探究了由小球藻和地衣芽孢杆菌组成的藻类—细菌共生体系对城市污水的治理的影响,并得到以下结论:

① C. vulgaris—B. licheniformis的共生体系不仅对城市污水中的TN、NH3-N、PO43--P和COD有较好的去除效果,还能有效降解难以在自然环境中降解的类蛋白物质;

② 藻类—细菌共生体系在自然状态下的城市污水中能正常存活并对低温、低pH的胁迫环境条件有一定的抗逆性;

③ 藻类—细菌共生体系不仅不会减少自然状态下城市污水中微生物群落的多样性,还能使微生物的群落结构更稳定。

本研究的测序和数据分析工作由上海派森诺生物科技股份有限公司完成。

文章索引

Xiyan Ji, Huimin Li, Jibiao Zhang, Hexige Saiyin, Zheng Zheng. 2019. The collaborative effect of Chlorella vulgaris-Bacillus licheniformis consortia on the treatment of municipal water. Journal of Hazardous Materials. 365:483-493.