2019-04-25

正 文

最近,派森诺生物与上海地理研究所合作,在《Chemosphere》(影响因子4.427)再次发表论文,将植物与细菌相结合,利用微生物多样性组成谱测序,探究了由凤眼莲(Eichhornia crassipes)和细菌组成的植物——细菌结合体系对土壤中原油污染的治理效果与作用机制。

研究背景

近年来,原油污染因其对环境的强破坏性而引起了公众的注意,急需发展环保的技术对其进行治理。之前的研究证明,伯克霍尔德氏菌目(Burkholderiales)细菌对原油降解有一定的作用,但它对土壤中原油的降解能力还知之甚少。

凤眼莲生长速度极快,是一种非常容易获得的自然材料,且有着较高毛细作用与疏水表面,能够吸附污染物,因此,本研究利用凤眼莲的干粉作为细胞载体,与微生物相结合,制作凤眼莲干粉——固定化细菌联合体系,探究该体系对土壤中原油的去除效果,以及在生物治理的过程中,土壤细菌群落的变化,并揭示土壤中的各种因素与细菌群落组成的关系,以期深入理解生物修复系统中细菌的作用机制。

研究内容与目的

①探究凤眼莲干粉——固定化细菌联合体系对土壤中原油的去除效果;

②研究在利用该体系对原油污染进行生物治理的过程中,土壤中细菌群落的变化;

③揭示土壤中的各种因素与细菌群落组成的关系。

材料与方法

测序技术:Illumina MiSeq高通量测序平台

测序模式:微生物组细菌16S rRNA基因V4区测序

实验对象:土壤

实验设计

①制备实验材料:受原油污染的土壤、凤眼莲干粉、细菌悬液等;

③在塑料壶中建立实验系统,并设置四个处理组(表1);

④20℃下存放30 d,每10 d混合一次以保证足够的氧气,并添加蒸馏水使土壤含水量维持在20%的水平上;

⑤30 d后,取部分土壤,冻干过筛,用于测定总石油烃(TPH)、土壤理化性质,并分析原油中正构烷烃的变化,其余土壤则存放至-20℃下用于测定土壤中微生物的细菌群落结构(Illumina高通量测序技术)与活性(FDA法)。

表1 各实验系统的处理信息

结果与讨论

▶ 石油烃的去除效果

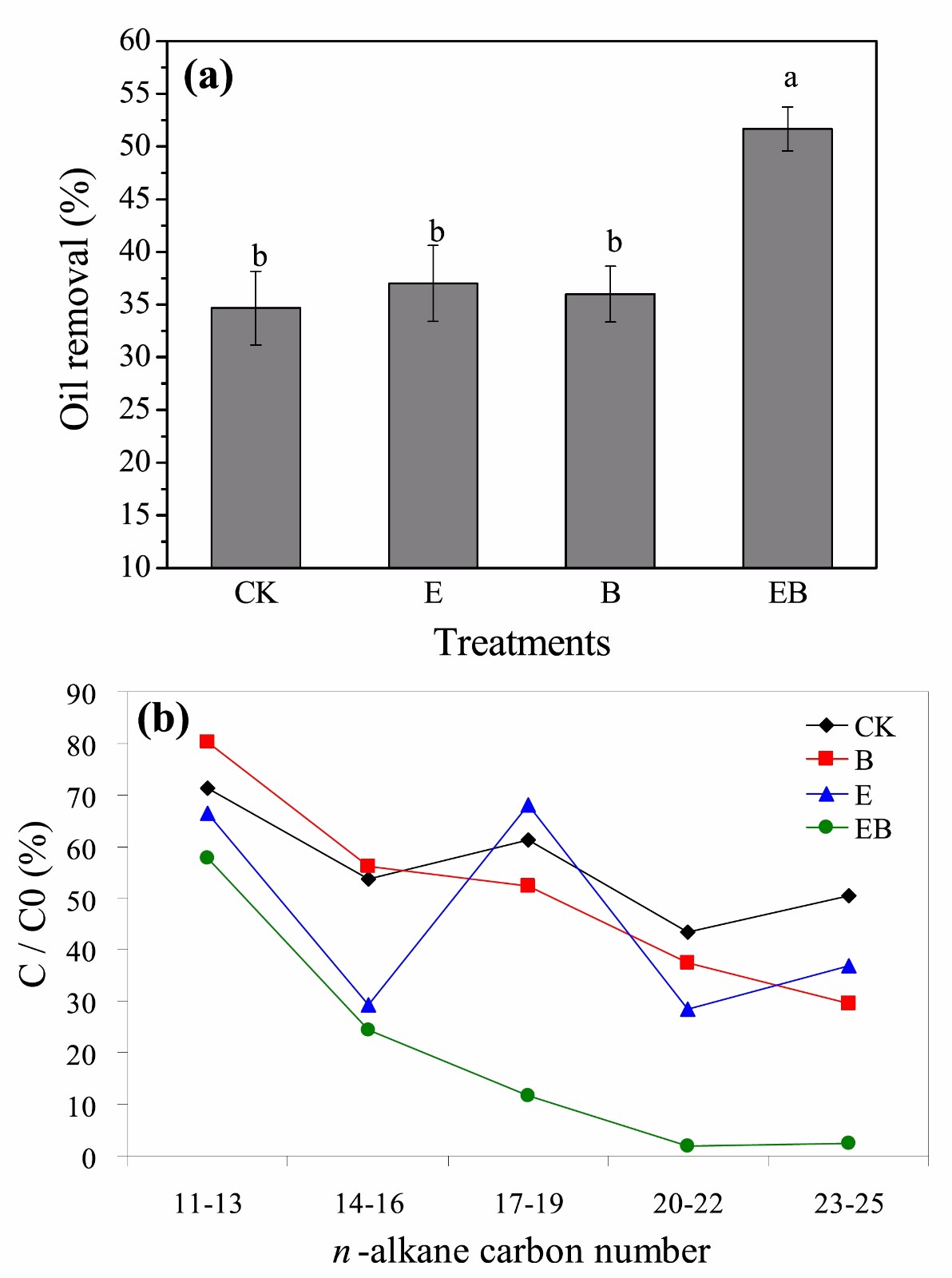

石油烃(TPH)的去除率对生物治理的效果有指示作用。如图1所示,生物修复30天后,CK、E、B和EB这四个处理组的TPH去除率分别为34.7%、37.0%、36.0%和51.7%,可以发现,这四个处理组的土壤中,CK、E和B这三组的TPH去除率并没有显著差异,但EB组的TPH去除率明显高于其它组。

正构烷烃是原油的主要构成物质,根据色谱峰的区域,计算了相对于实验开始时,30天后土壤中剩余正构烷烃的比率(图1b)。色谱图显示,除了E组外,其余处理中正构烷烃的相对含量都随碳数的增加而降低;EB处理还对C11-C25正构烷烃有更好的去除效果,这表明,凤眼莲干粉——固定化细菌联合体系确实对石油烃的去除有增强作用。

图1 生物修复30天后,TPH的去除率,以及相对于实验开始时,剩余正构烷烃的百分比

▶ 土壤中细菌群落和微生物活性的改变

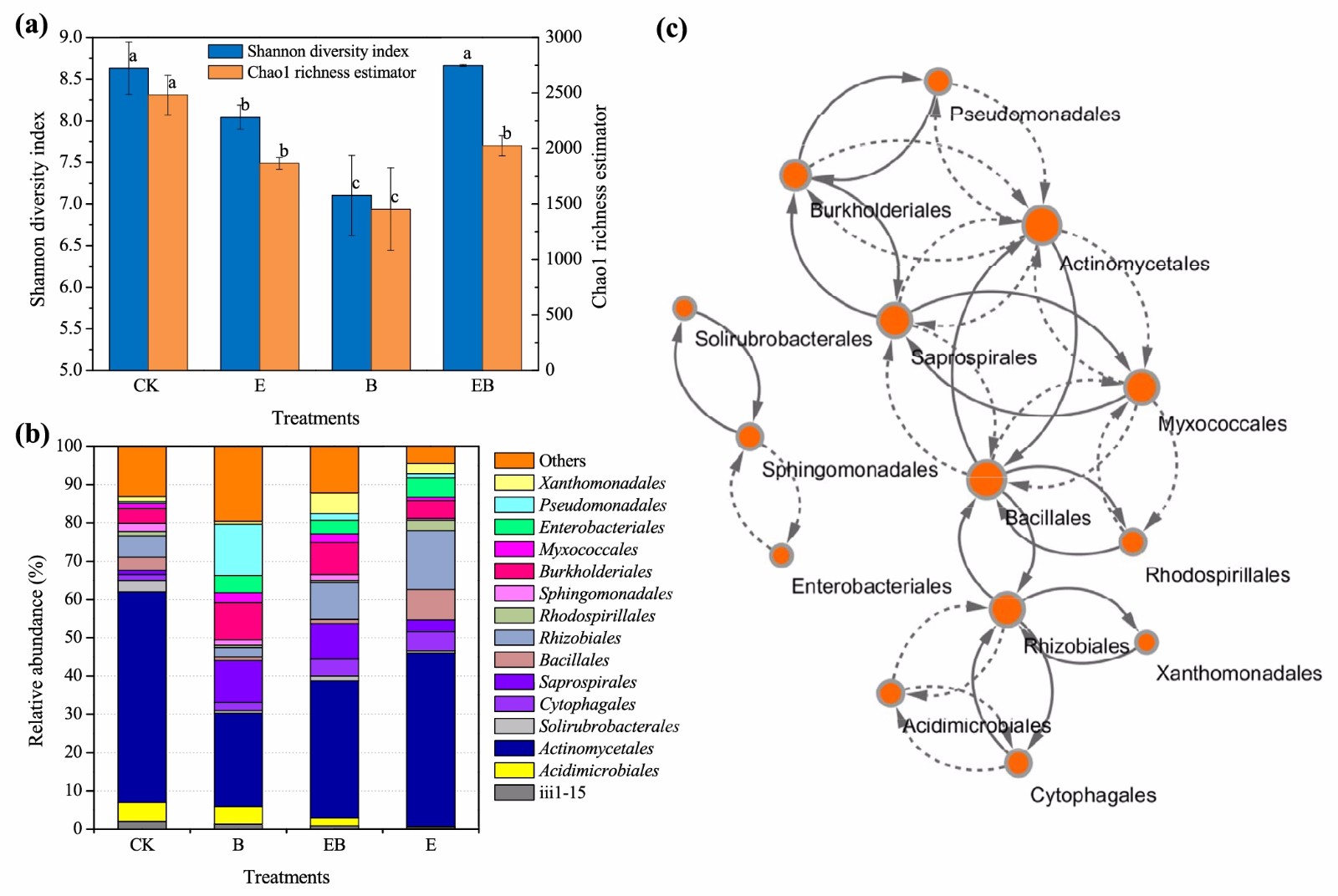

研究将CK组土壤中的细菌群落作为原始微生物群落,以分析各处理组中微生物群落的变化。各处理中微生物群落的Shannon多样性指数与Chao1丰富度指数如图2a所示,E和B组的多样性指数显著低于CK组,但EB组却和CK组无明显差异;这表明,凤眼莲干粉或细菌悬液的单独添加都会降低土壤中细菌群落的多样性与丰富度,但两者同时添加却能防止细菌多样性的损失。

伯克霍尔德氏菌在B(9.57%)与EB(8.43%)中的相对丰度明显高于其在CK(3.93%)与E(4.63%)中的相对丰度。除了伯克霍尔德氏菌之外的其余细菌主要归属于14个目,其中放线菌目在所有处理中都占最优势的地位(24.4%~55%)。噬纤维菌目(1.5%)与根瘤菌目(5.5%)在CK中的相对丰度很低,但在添加了凤眼莲干粉的E组中,它们的相对丰度分别增加到了5%与15.4%,相似的趋势在EB中也有出现,这表明,凤眼莲干粉的添加能够刺激纤维菌目与根瘤菌目这两类菌的生长。

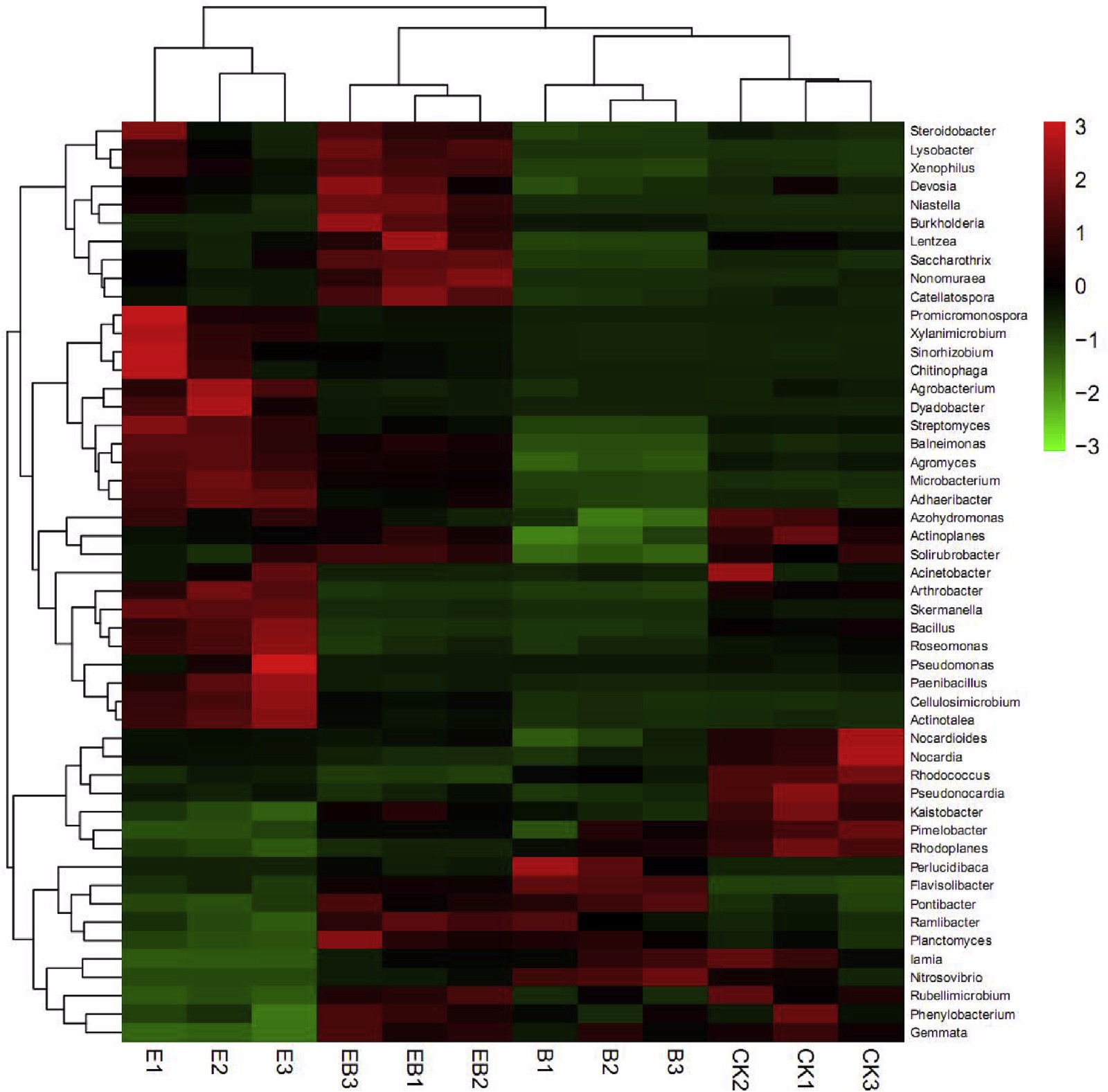

另外,关联网络分析显示(图2c),纤维菌目与根瘤菌目之间还存在显著的正相关性,属水平上的热图分析显示(图3),这四个处理的优势细菌组成明显不同,其中,伯克霍尔德氏菌在EB中丰度最高,而在之前的研究中,一种归属于伯克霍尔德氏菌目的细菌被认为对原油有很好的降解作用。

图2 各土壤样本中的多样性指数(a);目水平上的细菌组成(b);菌群间的关联网络分析(c)

图3 属水平上,不同处理土壤中丰度前50位细菌的聚类热图

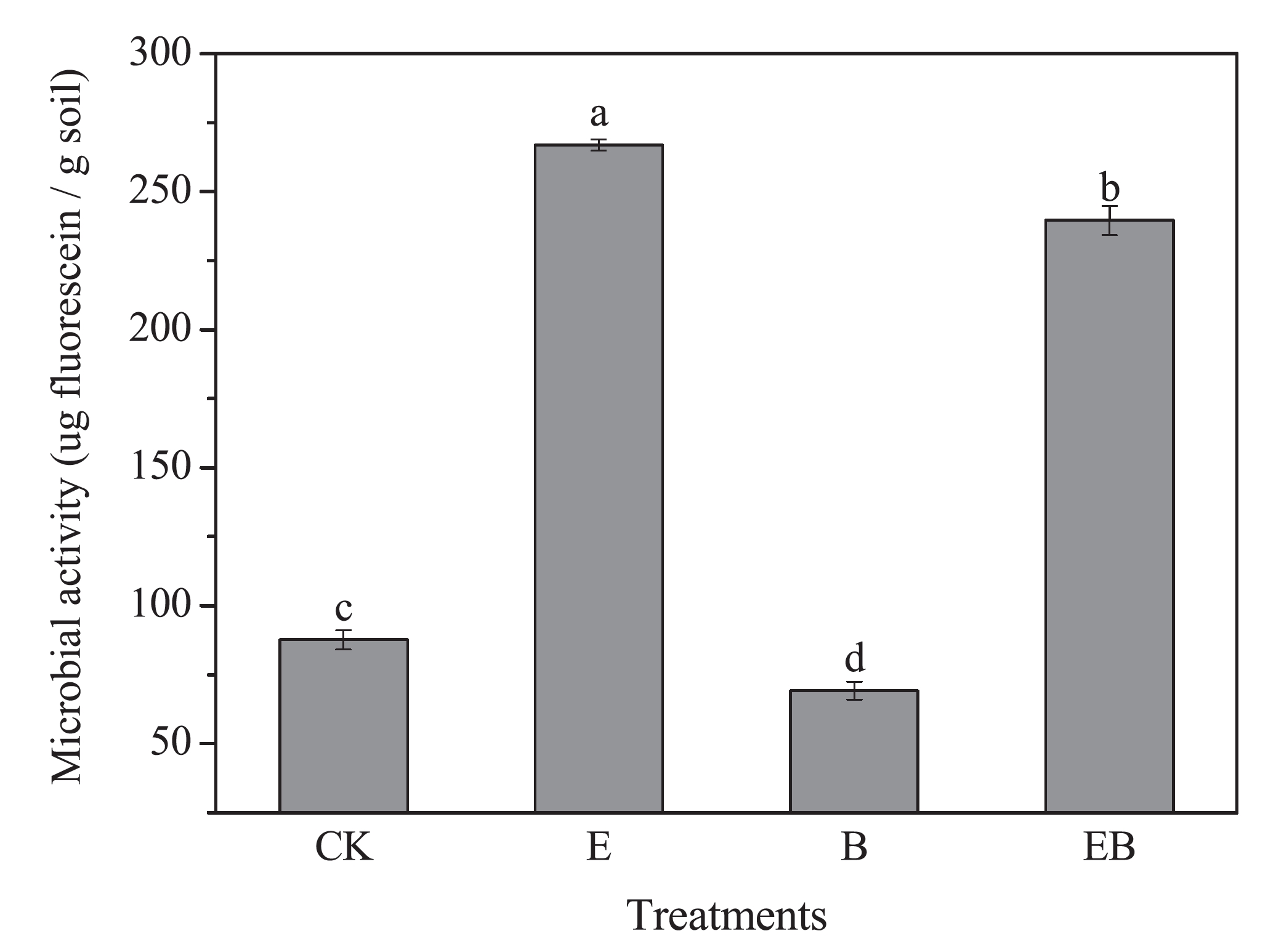

土壤中微生物活性的测定结果如图4所示,不同处理中的微生物活性差异很大,相对于CK来说,B处理(只添加细菌悬液)中的微生物活性受到了抑制,即原生微生物与接种微生物之间可能存在竞争的关系,而添加了凤眼莲干粉的E与EB中,微生物的活性显著增加。

图4 生物修复30天后,不同处理的土壤中微生物活性的测定

▶ 土壤特性与细菌群落的关系

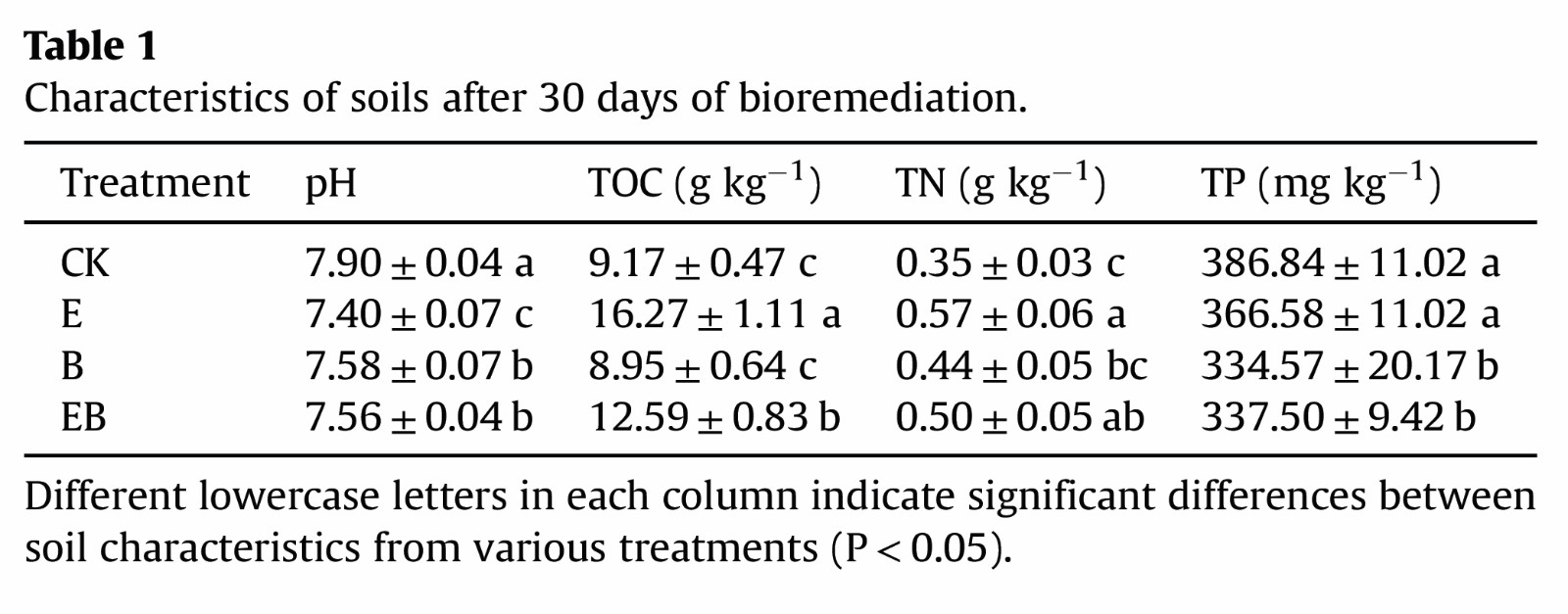

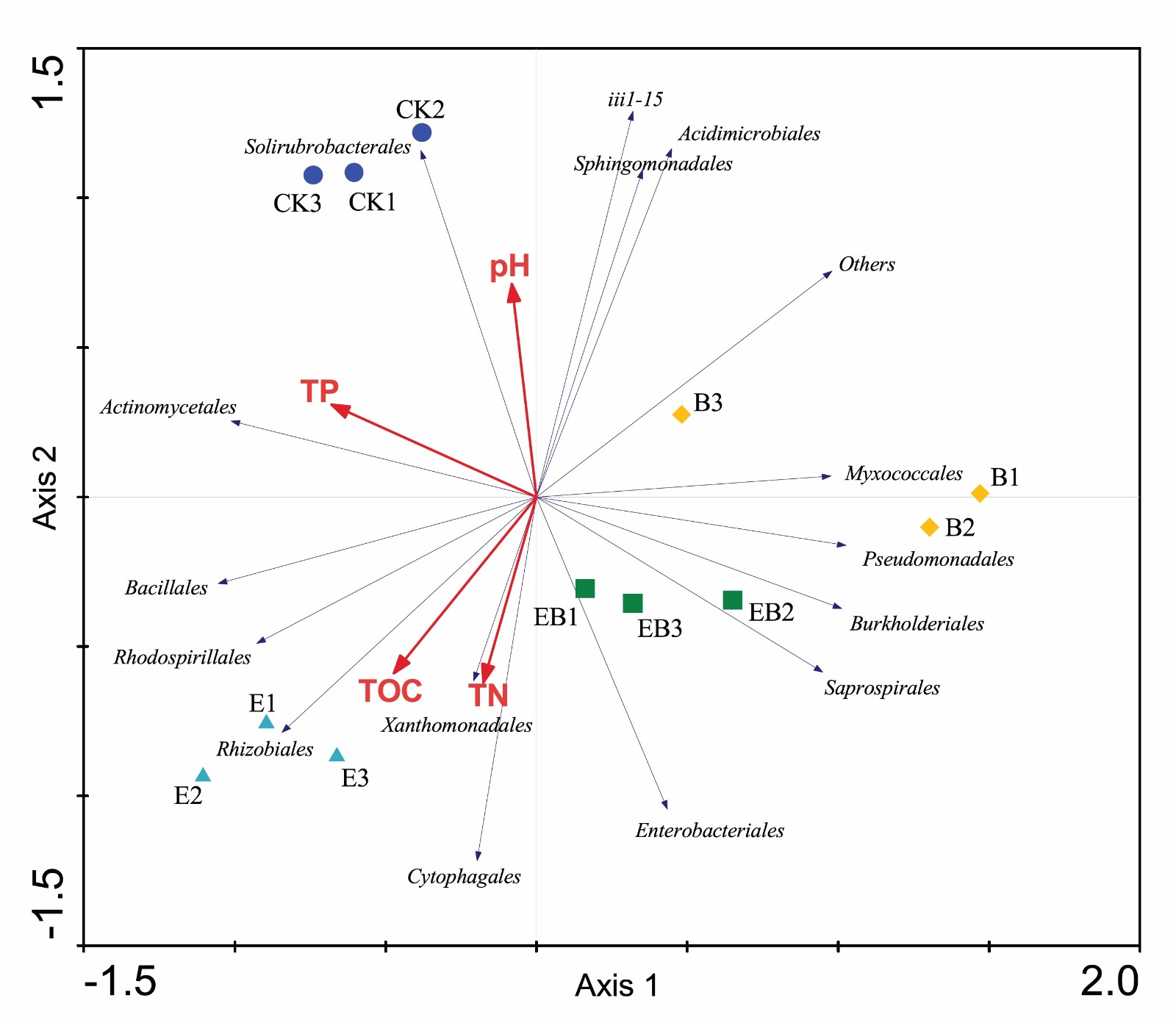

结合土壤理化因子(pH、OC、TN和TP)(表2)与细菌群落的RDA分析(图5)显示,EB和CK中的细菌群落在Axis 1或Axis 2中都明显被分开,即添加凤眼莲干粉与细菌悬液后的土壤中,微生物群落发生了明显的变化。噬纤维菌目与根瘤菌目丰度高的E组,与TOC和TN密切相关;伯克霍尔德氏菌目丰度高的EB组和放线菌丰度高的CK组则与TP密切相关。

生物修复30天后,不同处理土壤中的理化因子情况如表2所示,不同土壤中的pH值变化较小,在7.4至7.9之间;TOC和TN在E中最高。相应的,凤眼莲干粉与细菌悬液对土壤中原油的去除作用可能会遵循如下假设:

首先,凤眼莲干粉的添加,能增加土壤中的各种营养物质(尤其是TOC和TN);随后,增加了营养物质的土壤为噬纤维菌目和根瘤菌目等化能有机营养型细菌提供了适宜的生长条件;最后,土壤中的总微生物活性增加,且伯克霍尔德氏菌目菌逐渐增殖,土壤中原油的去除率也随之增加。

表2 生物修复30天后,各土壤中的理化因子

图5 土壤细菌群落与理化因子的RDA分析

总 结

本文结合利用高通量测序技术,探究了由凤眼莲(Eichhornia crassipes)和细菌组成的植物——细菌结合体系对土壤中原油污染的治理效果与作用机制,并得到以下结论:

①凤眼莲干粉——固定化细菌联合体系能显著增强土壤中原油的去除效果;

②凤眼莲干粉在土壤中的分解增加了土壤中的营养物质,为土壤中微生物的生长创造了良好的环境,诱导了微生物群落结构的改变,噬纤维菌目和根瘤菌目的相对丰度增加,能降解原油的Burkholderia sp.也因此能在土壤中顺利增殖。

本研究的测序和部分数据分析工作由上海派森诺生物科技股份有限公司完成。

文章索引

Tao K, Zhang X, Chen X, et al. Response of soil bacterial community to bioaugmentation with a plant residue-immobilized bacterial consortium for crude oil removal[J]. Chemosphere, 2019, 222: 831-838.