2019-10-22

2018年8月7日,派森诺生物与沈阳农业大学携手合作发表了中华小长臂虾感染中华急游水虱前后的比较转录组分析的研究成果,为了更进一步的研究这一寄生虫-宿主的相互作用,派森诺生物与沈阳农业大学再次合作,于2019年8月23日在《Parasites & Vectors》上发表了关于中华小长臂虾的蛋白质组学研究成果,在蛋白层面阐述了受中华急游水虱寄生影响的宿主应答反应机制,并发现水虱可能与虾之间的血液传染病有关。随后,2019年10月11日,关于寄生前后的中华急游水虱的蛋白组学研究在《Frontiers in Cellular and Infection Microbiology》上发表,更深入的阐述了水虱的寄生机制,为甲壳类动物的等足动物寄生虫的分子研究提供帮助。

文章题目:

Comparative iTRAQ-based quantitativeproteomic analysis of the Chinese grass shrimp (Palaemonetes sinensis) infected with the isopod parasite Tachaea chinensis

内容简介:

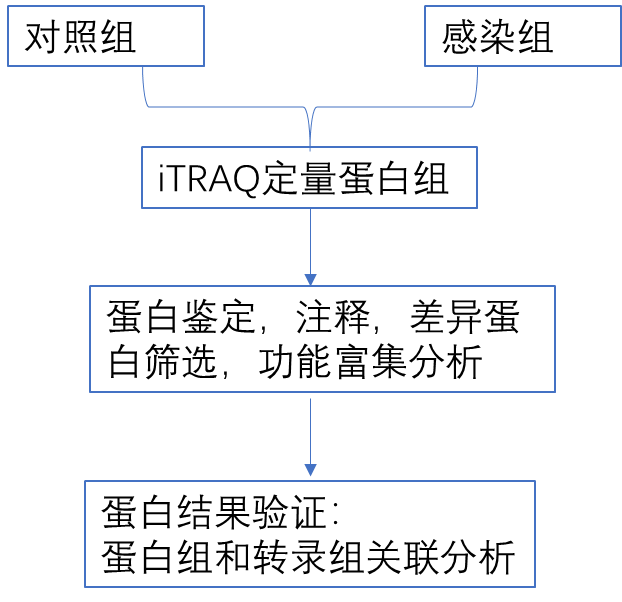

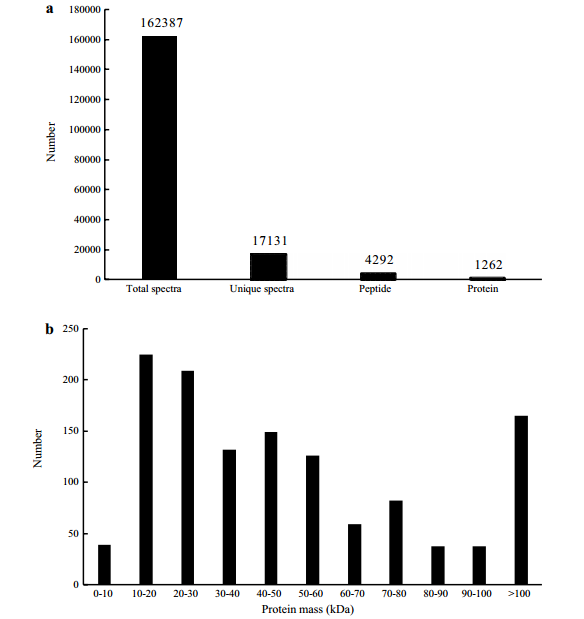

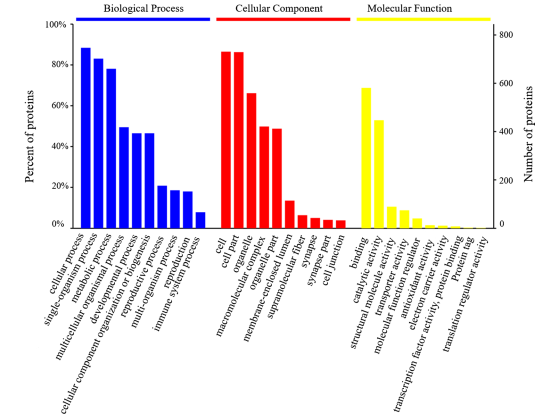

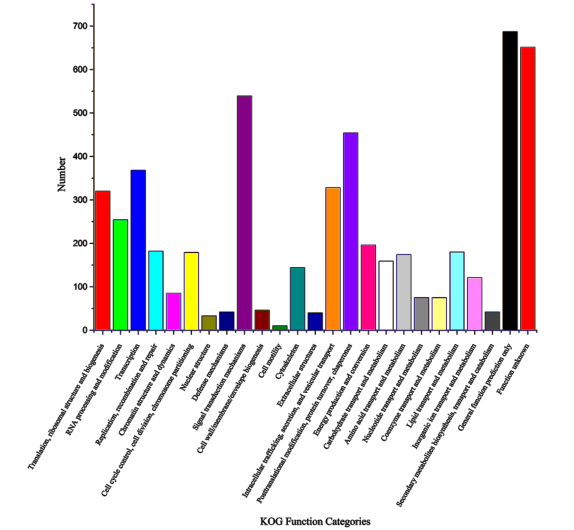

等足类寄生虫对水产养殖的甲壳类动物的繁殖和代谢具有负面影响,但对于造成这些影响的机制知之甚少。虽然在之前的转录组研究中,发现了一些与等足类寄生后宿主应答相关的关键基因,但mRNA可能不能提供关于不同蛋白亚型的存在或蛋白质翻译后修饰的信息。蛋白质与转录本不同,它能直接反映宿主的反应,因此,研究宿主蛋白质组的变化就很重要。在本研究中,使用iTRAQ方法来鉴定感染了等足类寄生虫水虱的中华小长臂虾的差异表达蛋白。从总共4292个肽中鉴定了1262个蛋白。对照组和感染组之间182种蛋白的表达存在显著差异,其中水虱感染后有69种蛋白上调,有113种蛋白下调。差异表达的蛋白质显示寄生虫可能会抑制免疫反应,从而增加宿主对其他致死性感染的脆弱性。

研究思路:

结果展示:

图1 iTRAQ蛋白鉴定分析

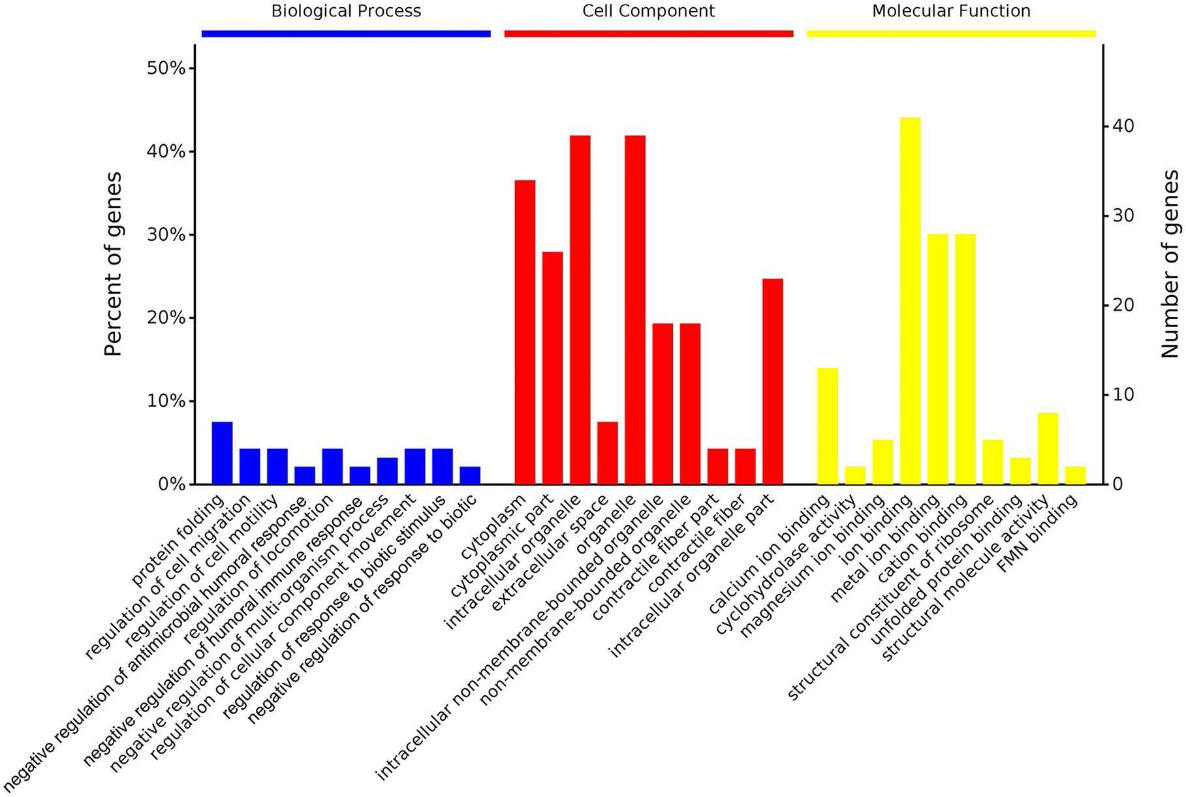

图2鉴定蛋白的GO注释

图3鉴定蛋白的KOG注释

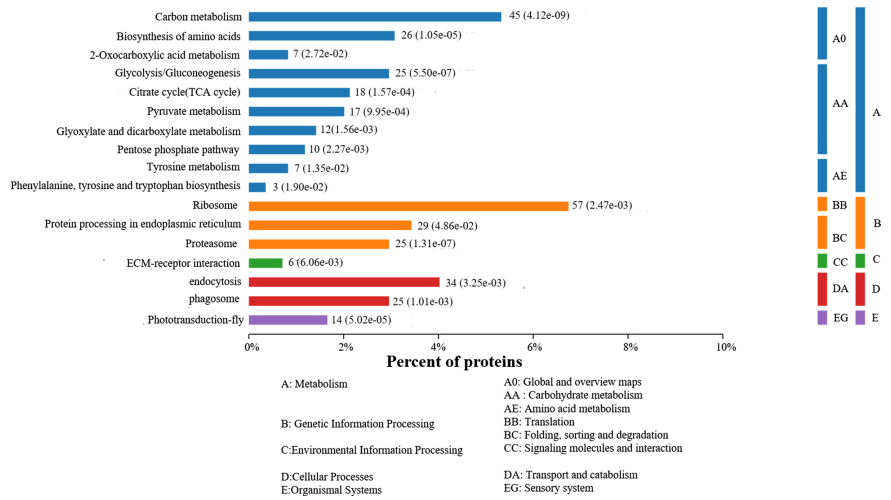

图4鉴定蛋白的KEGG注释

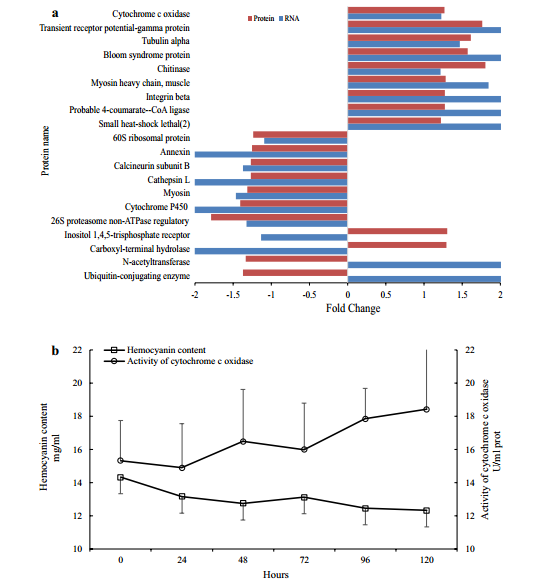

图5蛋白数据验证结果

文章链接:

文章题目:

Comparative Tandem Mass Tag-Based Quantitative Proteomic Analysis of Tachaea chinensis Isopod During Parasitism

内容简介:

等足类寄生虫可通过下颌骨穿刺并附着在宿主的外皮上,然后以从伤口渗出的血淋巴为食。与其他食血性寄生虫相似,等足动物也可能使用影响宿主血液凝集和防御系统的生物分子。在本研究中,通过比较寄生(饲喂)和寄生前(未饲喂)个体,使用标记定量蛋白质组学方法来鉴定中华小长臂虾中的寄生虫-中华急游水虱的差异表达蛋白。由于缺乏基因组数据,共鉴定到888种蛋白质。在进食组和未进食组之间,129种蛋白表现出显著差异。结果显示,未进食组,与能量代谢相关的差异表达蛋白质被上调,这表明在寻找寄主期间,可能需要更多的能量才能寄生。另外,与其他吸血寄生虫一样,水虱可能分泌抗止血,抗炎和免疫调节分子,以促进血粉的获取。

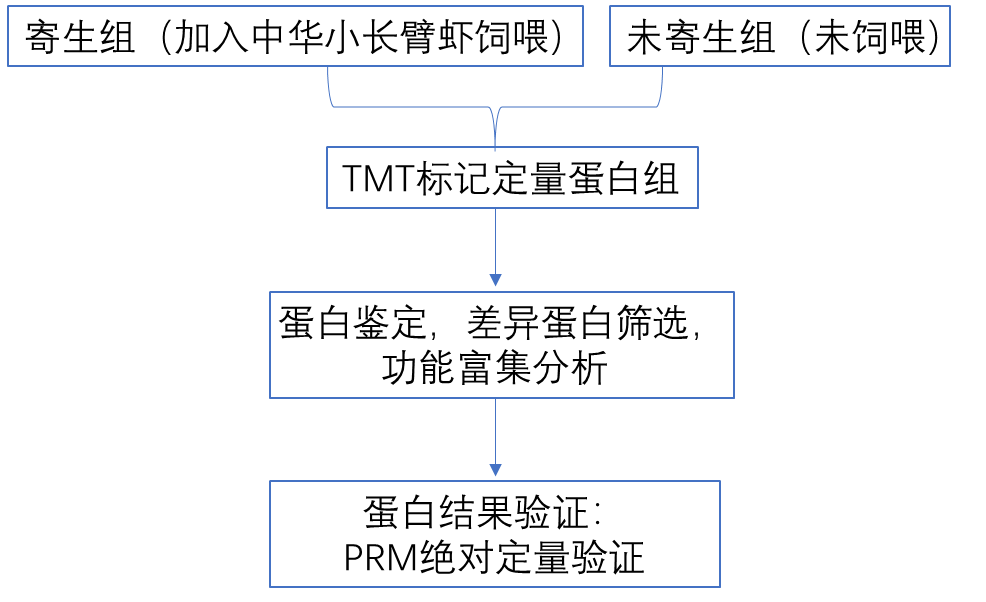

研究思路:

结果展示:

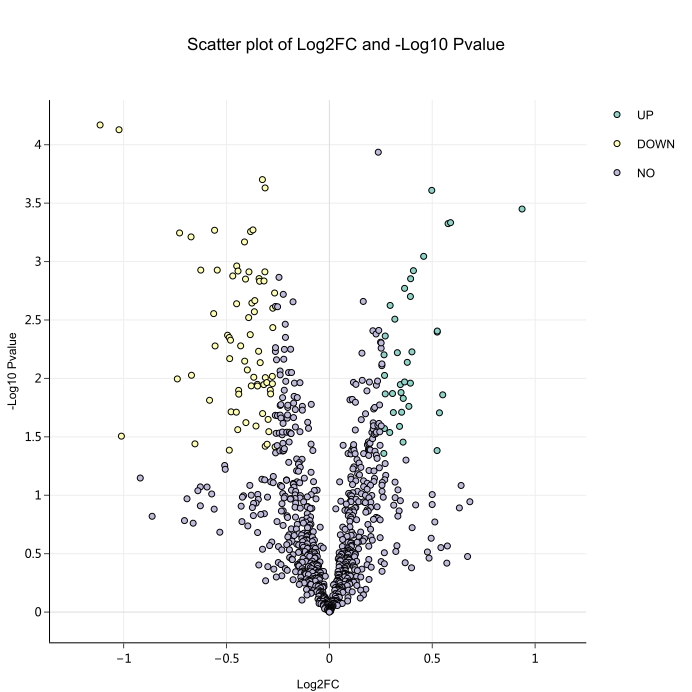

图1差异蛋白火山图

图2差异蛋白GO富集分析

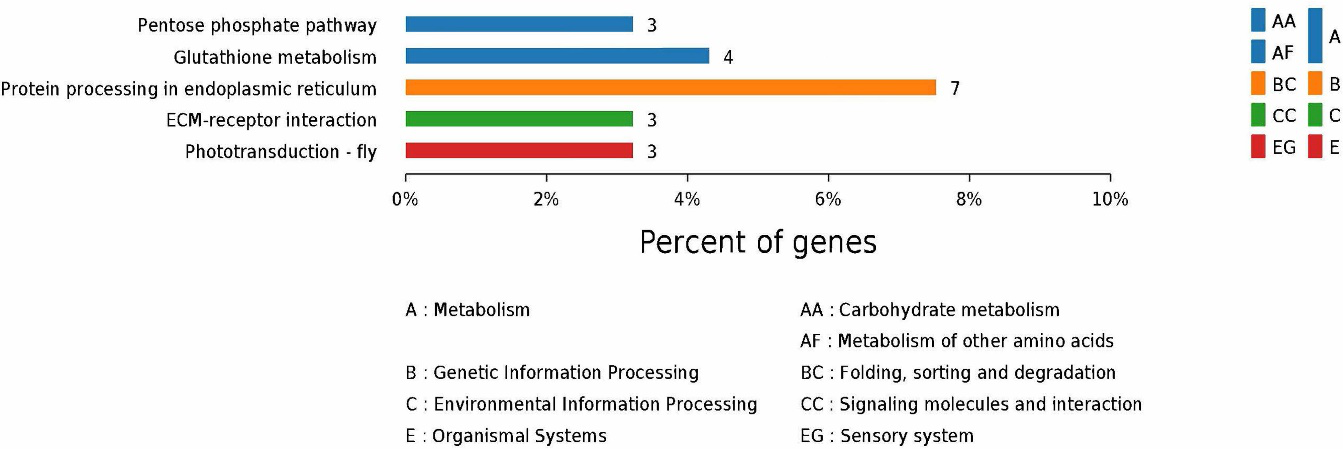

图3差异蛋白KEGG富集分析(显著性前5的通路)

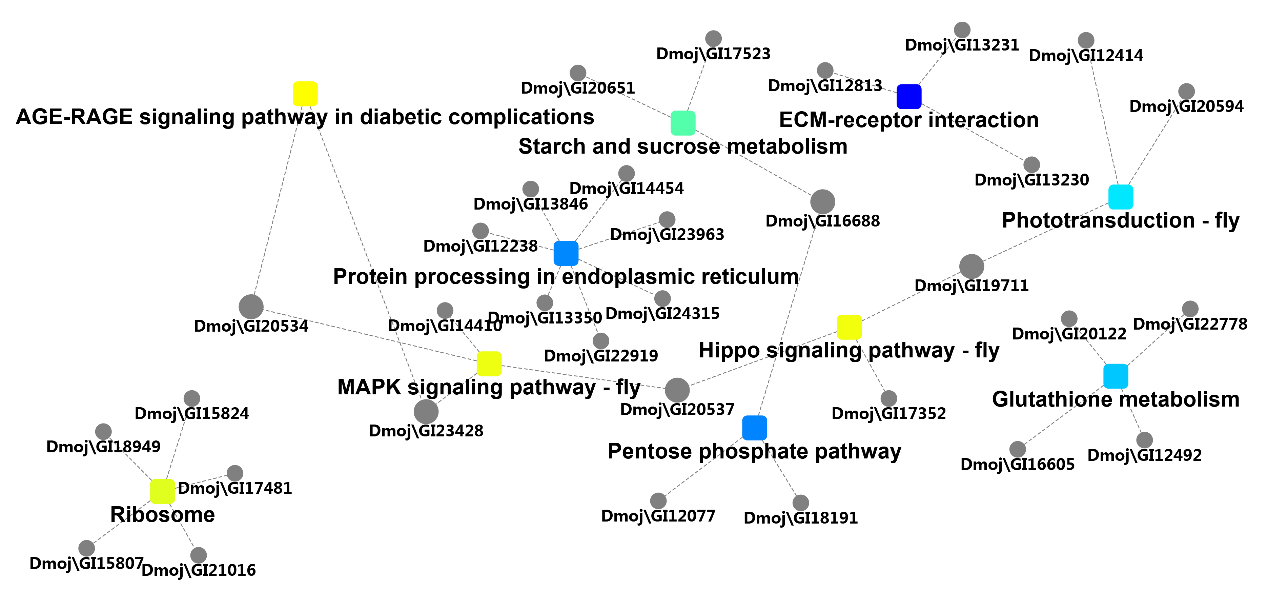

图4差异蛋白互作网络

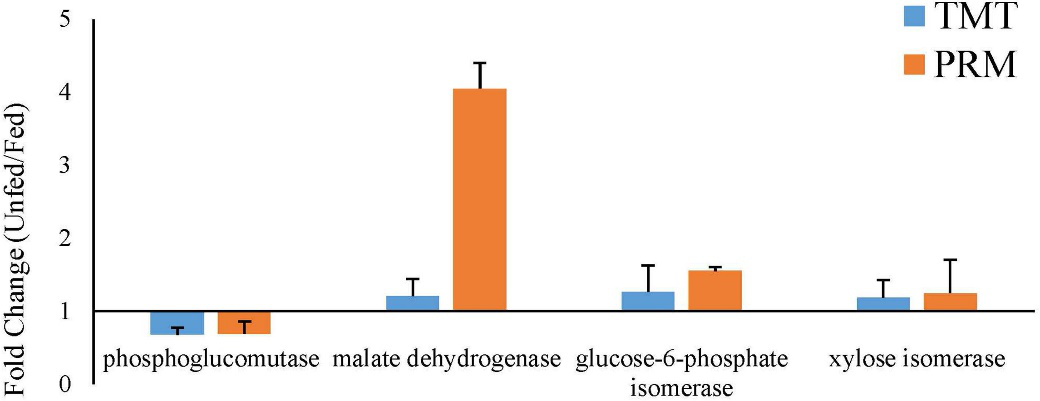

图5 PRM绝对定量与TMT组学验证结果

文章链接: