2017-11-24

最近,派森诺生物分别与华南农业大学、中国农业大学、东南大学、上海交通大学、东华大学合作,在《Bioresource Technology》(影响因子:5.651)连发五篇文章,解析生物反应器和人工湿地污泥等微生态体系中,微生物群落的结构变化规律。

文章1:时间和深度影响好氧堆肥的真菌多样性

研究背景:

家禽和牲畜粪便,含有氮、磷、钾等营养元素,可通过好氧堆肥实现有机废物等资源的有效利用。好氧堆肥(Aerobic composting)是在合适的水分、通气条件下微生物通过自身的代谢活动,降解有机物,使有机物变成稳定腐殖质的过程。

真菌能分泌纤维素酶等多种胞外酶,耐受堆肥过程中的高温,因此,在好氧堆肥过程中起着重要作用。环境条件、原材料性能和工艺参数都会影响微生物分布、活性和数量变化。

研究目的:

探究真菌群落在静态有氧堆肥过程中随时间和深度的变化规律。

研究方法:

测序技术:Illumina MiSeq高通量测序平台

测序模式:微生物组真菌ITS1区测序

实验对象:静态有氧堆肥样本

样本数量:63

实验设计:

调节堆肥物料(蘑菇残余物和鸡粪按1:1混匀)湿度为约50%,静态好氧堆肥21 d,在不同深度[20 cm(D1)、40 cm(D2)、60 cm(D3)]和不同时间[1 d(T1)、3 d(T2)、5 d(T3)、7 d(T4)、10 d(T5)、14 d(T6)、21 d(T7)]取样,每样本三个重复,用于后续测序分析。

研究结果:

对不同时间和阶段的堆肥样品进行高通量测序,结果如下:

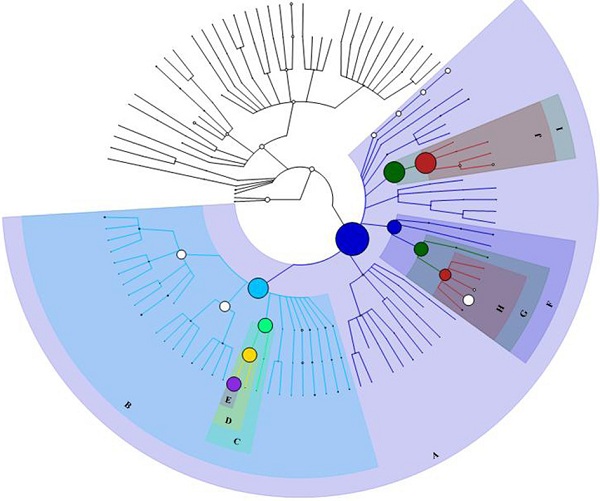

分类等级树图

堆肥四个阶段微生物多样性指数

Cytoscape 网络可视化:四个阶段优势微生物分布及相对丰度

随着堆肥进程,真菌群落分为四个阶段。早期堆肥阶段(Type I)主要为Saccharomycetales sp.;中期堆肥阶段的真菌群落包括Type II型和III型,主要为Sordariales sp.,Acremonium alcalophilum,Saccharomycetales sp.和Scedosporium minutisporum;后期堆肥阶段(Type IV),主要为Scedosporium minutisporum,且受深度影响。

总结:

本研究揭示了有氧堆肥过程真菌群落的时间和空间变化。随着堆肥进程,真菌群落分为四个阶段;且在静态有氧堆肥过程中,时间和深度都是影响真菌分布和变化的因素。

文章索引:

Gu W, Lu Y, Tan Z, et al. Fungi diversity from different depths and times in chicken manure waste static aerobic composting[J]. Bioresource Technology, 2017, 239:447.doi: 10.1016/j.biortech.2017.04.047

原文链接:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852417305370

文章2:糖蜜作为发酵底物对两级固定化反应器微生物群落的影响

研究背景:

糖蜜是用甘蔗或甜菜制糖过程中的产生的一种副产品。生产4吨糖就会产生1吨糖蜜,1吨糖蜜发酵可产生0.2吨乙醇。但是糖蜜发酵会产生大量的高盐、高氨的废水,对环境危害大,且限制了沼气的生成。

厌氧发酵是处理糖蜜的有效途径,在厌氧条件下通过微生物的代谢活动而被稳定化,同时伴有甲烷和CO2产生。有研究表明,两级固定床反应器处理糖蜜效率高,能促进COD的去除,并能负荷高浓度的有机物,更适于工业应用。因此,研究糖蜜对反应器性能以及对两个阶段微生物群落的影响,具有实际意义。

研究目的:

(1)探究不同浓度的有机负荷对反应器和微生物群落的影响;

(2)探究糖蜜作为甲烷生产原料的潜力。

研究方法:

测序技术:Roche 454 GSFLX Titanium高通量测序平台

测序模式:微生物组细菌16S rRNA基因测序

实验对象:反应器颗粒活性污泥

样本数量:2

实验设计:

反应器运行温度恒定35℃,初始阶段持续约30天,逐渐增加有机负荷直至甲烷产生量稳定;接着启动第二阶段,第一阶段(R1)排出的废水作为第二阶段(R2)的原料,水力停留时间3d,COD每22-29 d增加10000 mg/L,直至反应器再次运行稳定。取运行154 d的反应器颗粒活性污泥用于测序,颗粒活性污泥样本取自反应器底部污泥和活性炭纤维。

研究结果:

对运行154 d的反应器颗粒活性污泥进行高通量测序,结果如下:

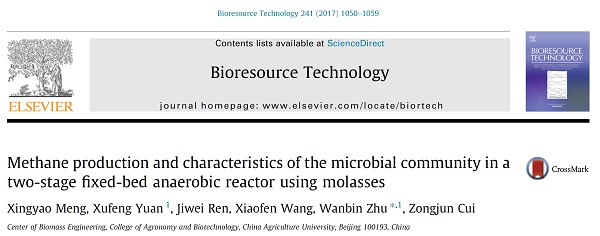

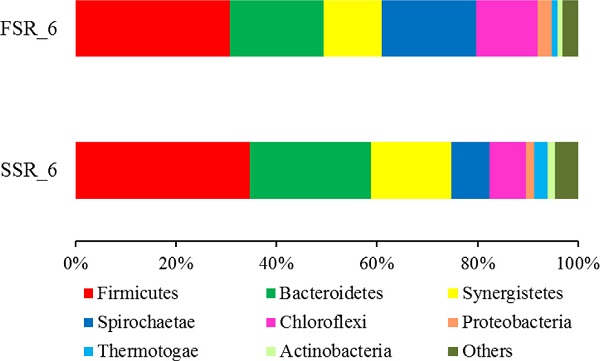

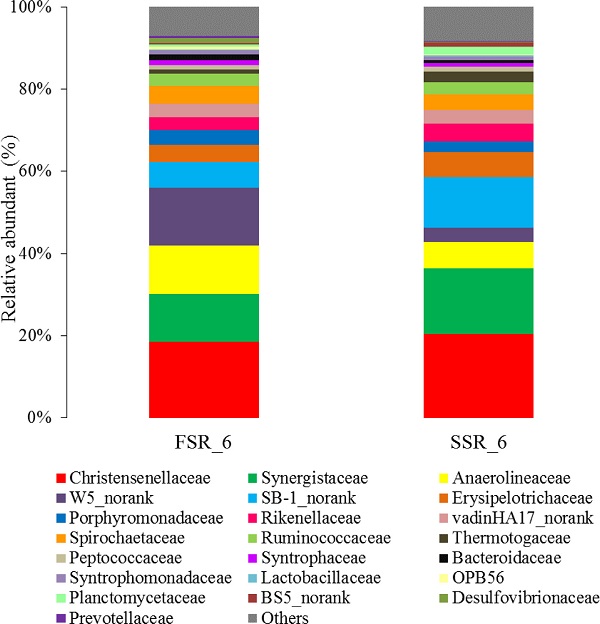

门水平菌群组成

由门和科水平的物种组成可知,第一阶段(FSR)Anaerolineaceae等相对丰度较高,能够消化碳水化合物,第二阶段(SSR)Synergistaceae等相对丰度较高,能够消化VFAs和难分解化合物,且降解产物供产甲烷菌利用。

总结:

采用固定床反应器处理糖蜜,随着有机负荷(OLR)的提高,两级系统显示出更优越的性能(如有机质和COD的去除,沼气的产生);结合高通量测序分析和qPCR分析,揭示了反应器不同阶段微生物种群结构和数量的动态变化及生化降解特征。

文章索引:

Meng X, Yuan X, Ren J, et al. Methane production and characteristics of the microbialcommunity in a two-stage fixed-bed anaerobic reactor using molasses.[J]. BioresourceTechnology, 2017, 241.doi: 10.1016/j.biortech.2017.05.181

原文链接:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852417308490

文章3:银颗粒影响垂直流人工湿地的养分去除和菌群组成

研究背景:

银纳米粒子(AgNPs)作为常见的工程纳米材料广泛用于日用品行业,如高性能服装、食品包装等,但随着使用量的增加,AgNPs通过污水排放和地表径流释放到环境中,造成严重的环境污染。人工湿地(CWs)作为一种传统的污水处理生态系统,也面临着纳米颗粒的污染;有研究表明,AgNPs可以抑制植物和微生物的活动,进而对CWs产生负面影响。因此,研究不同环境和生态系统中AgNPs的命运和行为,不仅有助于完善风险评估,也能为评估AgNPs对人工湿地的影响提供参考。

研究目的:

(1)评价不同浓度的AgNPs对人工湿地COD、N、P去除的长期影响;

(2)在长期接触AgNPs后,揭示CWs微生物群落结构的变化;

(3)探索AgNPs在人工湿地系统的命运和行为。

研究方法:

测序技术:Illumina MiSeq高通量测序平台

测序模式:微生物组细菌16S rRNA基因V4区测序

实验对象:人工湿地土壤样本

样本数量:6

实验设计:

待人工湿地培养26 d,稳定运行后,分别向三个人工湿地CW1、CW2和CW3添加银纳米粒子(AgNPs)浓度0、50和200 μg/L,继续运行,取2016年7月2日的土壤样本用于测序反应,样本采集自下层土壤表层(0-5 cm)和上层土壤表层(15-20 cm)。

研究结果:

对运行稳定的人工湿地土壤样本进行高通量测序,结果如下:

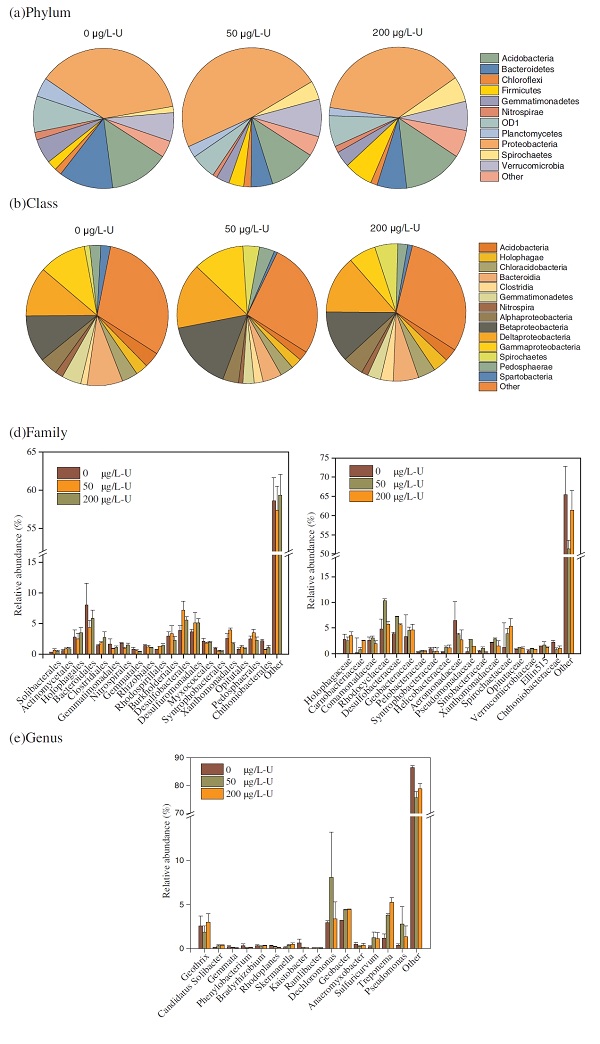

上层土壤菌群分类组成

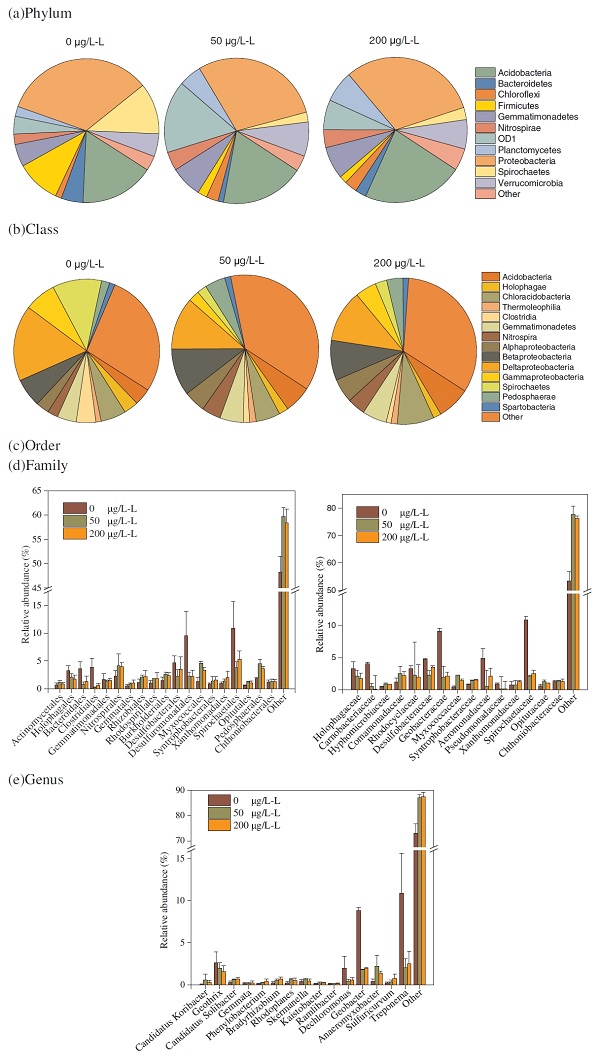

下层土壤菌群分类组成

高通量测序结果表明,在不同的AgNPs浓度下,微生物群落变化明显,其中变形菌门、酸杆菌门、拟杆菌门为优势菌。

总结:

与对照组(无AgNPs)相比,添加银纳米粒子(AgNPs)不影响COD去除,但会显著影响TN、NH4 +-N、TP去除,其影响与AgNPs浓度呈正相关。此外,AgNPs能有效地从废水中去除,并富集在土壤层和植物组织中。高通量测序结果表明,在不同的AgNPs浓度下,微生物群落变化明显,其中变形菌门、酸杆菌门、拟杆菌门为优势菌。这些结果为评估AgNPs的生态效应提供了参考。

文章索引:

Huang J, Cao C, Yan C, et al. Impacts of silver nanoparticles on the nutrient removal and functional bacterial community in vertical subsurface flow constructed wetlands[J]. Bioresource Technology, 2017.doi: 10.1016/j.biortech.2017.07.178

原文链接:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852417312944

文章4:改良浮式湿地去除二次废水中氮

研究背景:

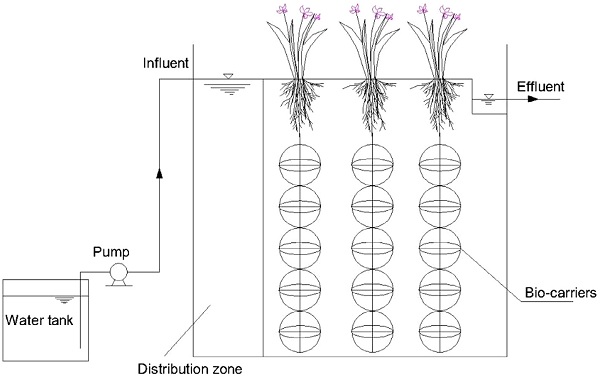

改良型浮式湿地(Enhanced floating treatment wetlands,EFTWs):通过生物载体和挺水植物吸附净水微生物,能有效降低废水中氮、磷等营养元素。浮式湿地在水体污染净化、生境改善和生态修复中具有多种功能和作用。二次废水由于缺乏生物可降解有机碳,不满足完全反硝化的需求。因此,在处理二次废水时,需要提供外源电子供体。

研究目的:

(1)比较AEFTW、HEFTW和EFTW的除氮性能;

(2)评估EFTWsN2O排放量,探索不同电子供体对N2O排放的影响;

(3)研究AEFTW、HEFTW和EFTW的微生物群落结构和生物脱氮机理。

研究方法:

测序技术:Illumina Hiseq 2000高通量测序平台

测序模式:微生物组细菌16S rRNA基因V3区测序

实验对象:改良型浮式湿地的污泥样本

样本数量:6

实验设计:

样本E1和E2、A1和A2、H1和H2分别取自EFTW、AEFTW、HEFTW运行第75天和第330天的污泥。

浮式湿地(EFTW):对照组,不添加电子供体

自养浮式湿地(AEFTW):添加硫代硫酸盐作为电子供体

异养浮式湿地(HEFTW):添加醋酸盐作为电子供体

改良型浮式湿地(EFTWs)

研究结果:

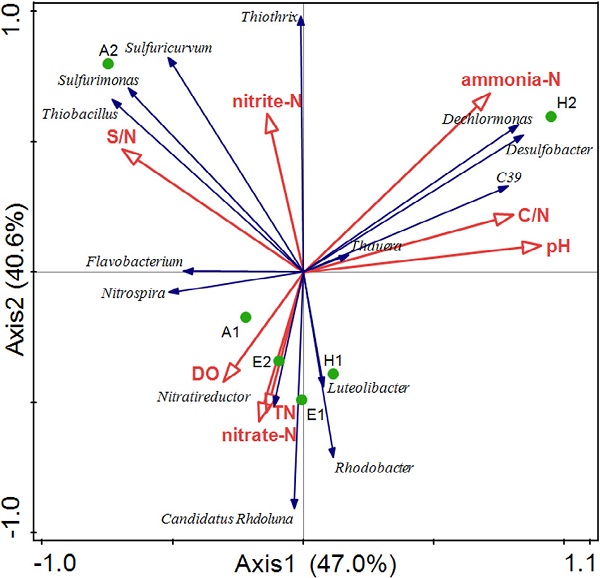

对不同湿地的污泥样本进行高通量测序,结果如下:

三种湿地菌群组成分析

RDA分析

高通量测序结果显示,电子供体诱导微生物结构的明显转变,Dechloromonas、硫杆菌、硝化螺菌属分别成为HEFTW,AEFTW和EFTW样品中最优势的菌。结合RDA分析,揭示了电子供体以及其他环境因子与菌群组成之间的相关性。

总结:

研究了三种新型湿地系统:自养浮式湿地(AEFTW),异养浮式湿地(HEFTW),浮式湿地(EFTW)去除二次污水中氮的能力AEFTW和HEFTW具有良好的脱氮性能;AEFTW硝化和反硝化作用更强;加入电子供体减少了N2O的排放,夏季和秋季效果尤为明显。结合高通量测序结果,揭示了电子供体对微生物种群结构的影响以及环境因子与菌群组成之间的相关性。

原文索引:

Gao L, Zhou W, Huang J, et al. Nitrogen removal by the enhanced floating treatment wetlands from the secondary effluent[J]. Bioresource Technology, 2017, 234:243-252.doi: 10.1016/j.biortech.2017.03.036

原文链接:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852417303061

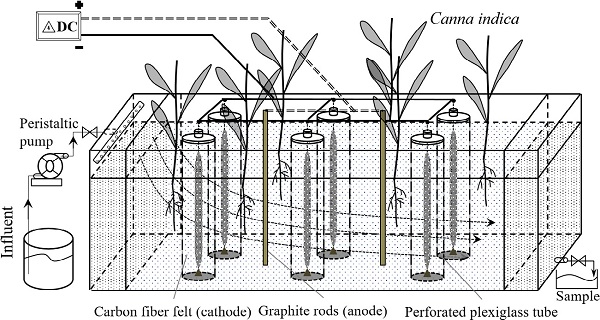

文章5:生物膜电极与人工湿地相结合去除无机氮

研究背景:

人工湿地(CW)具有上层有氧和下层缺氧的特点,可以同时发生硝化和反硝化过程。但是反硝化作用受到有机碳源缺乏的限制,且硝化和反硝化细菌受环境因子影响。

生物膜电极反应器(BER)的反硝化脱氮技术是将电化学法与生物膜法相结合新兴水处理技术。通过微电场作用将微生物固定在阴极表面,利用阴极电场微电解水释放出游离氢为反硝化菌提供电子受体,达到反硝化效果,具有不需外加有机碳源、处理费用低廉等优点。

将CW和BER组合处理废水具有扬长避短的效果。到目前为止,关于BER和CW组合处理废水的报道微乎其微,研究它们结合使用性能对指导工业应用具有一定的实际意义。

研究目的:

(1)研究C/Ns、TIN浓度、电流强度和pH值对CW-BER除氮性能和微生物群落的影响;

(2)分析不同处理条件下CW和CW-BER的污染物去处效率和群落组成差异。

研究方法:

测序技术:Illumina Miseq高通量测序平台

测序模式:微生物组细菌16S rRNA基因V4-V5区测序

实验对象:CW和CW-BER阴极生物膜和与生物膜同高度的石英砂样本

样本数量:2

实验设计:

研究不同C/N比(1:2、3:4、1:1、2:1),TIN浓度(45、60、75、90 mg/L),电流强度(I,5、10、15、20 mA)和pH值(6.5、7.0、7.5、8.0,用磷酸盐缓冲液调节)对人工湿地性能的影响;待实验结束后,取CW和CW-BER阴极生物膜和与生物膜同高度的石英砂样本进行测序分析。

人工湿地和生物膜电极反应器组合使用示意图

研究结果:

对CW和CW-BER阴极生物膜和与生物膜同高度的石英砂样本进行高通量测序,结果如下:

CW和CW-BER的菌群组成分布对比

由菌群组成分析可知,人工湿地与生物膜电极结合反应器(CW-BER)提高了自养型反硝化菌(硫杆菌属)的相对丰度。

总结:

在人工湿地中,自养和异养菌的分布依赖于反应器的运行条件。人工湿地与生物膜电极结合反应器(CW-BER)提高了自养型反硝化菌(硫杆菌属)的相对丰度。研究不同C/Ns、TIN浓度、电流强度和pH值对反应器的影响,结果表明,微电场对硝酸盐的去除具有显著正效应,CW-BER能够显著提高无机氮的去处效率。

文章索引:

Wang J, Wang Y, Bai J, et al. High efficiency of inorganic nitrogen removal by integrating biofilm-electrode with constructed wetland: Autotrophic denitrifying bacteria analysis.[J]. Bioresource Technology, 2016, 227:7.doi: 10.1016/j.biortech.2016.12.046

原文链接:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852416317163

以上五篇文章,通过高通量测序手段,对生物反应器和人工湿地污泥等微生态体系进行了定性定量分析,揭示了不同时期的微生态体系中,微生物群落的动态分布规律,以及不同条件调控下的群落结构变化,为反应器等装置在实际工程中的应用提供了微生态学依据。