2023-04-24

《Science of the Total Environment》 影响因子:10.753 近日,上海交通大学生命科学与生物技术学院在环境科学与生态学领域的《Science of the Total Environment》发表新研究成果!本研究分离并鉴定了一株新菌株Shinella sp. FLN14,该菌能以芴为唯一碳源,有效地协同代谢多种多环芳烃和杂环衍生物,并提出了两种可能的代谢途径(即水杨酸途径和邻苯二甲酸途径)。在基因组研究时发现,除了一些新的双加氧酶和电子传递链外,菌株FLN14中没有发现新的芴降解功能基因簇。在废水生物修复中,菌株FLN14在5天内去除了近95%的多环芳烃,并在18天的反应中保持了较高的降解活性。总之,本研究为实现多环芳烃污染环境的生物修复提供了一个有价值的候选方案。 一、研究背景 多环芳烃由两个或多个密集排列成线性、角状或簇状的芳香环组成,其具有遗传毒性、致癌性和诱变性,对人类健康构成严重威胁,已成为世界范围内研究的热点。目前利用生物技术,如引入微生物代谢多环芳烃,已成为一种很有前途的修复多环芳烃污染的方法。自然界中可以降解多环芳烃的微生物包括细菌、真菌和藻类生物,其中,细菌种类因分布广泛、降解资源丰富而备受关注。由于废水中多环芳烃及其杂环衍生物的普遍存在,获得高效的细菌进行环境生物修复非常重要。本研究分离并鉴定了一株能够高效降解芴的新菌,该菌具有广谱的PAHs降解底物。此外,通过对人工废水的生物修复模拟实验发现该菌具有稳定的降解能力,表明该菌株未来可用于污水修复。

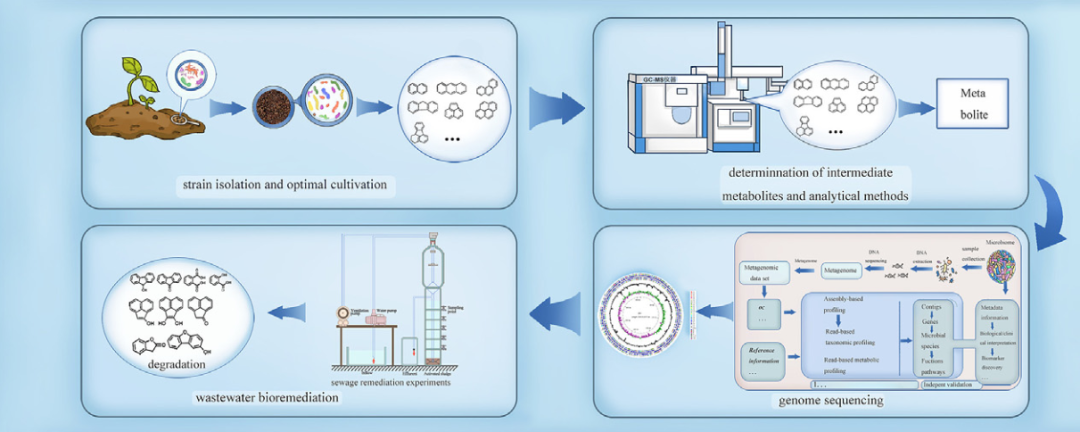

二、研究材料与方法 1、实验设计 2、实验材料 某焦化厂多环芳烃污染污泥中分离到菌株Shinella sp.FLN14 3、测序平台 Illumina NovaSeq + PacBio 4、分析内容 细菌完成图测序、代谢组测序。

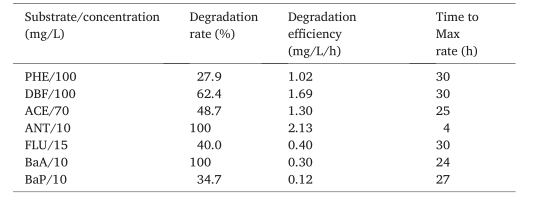

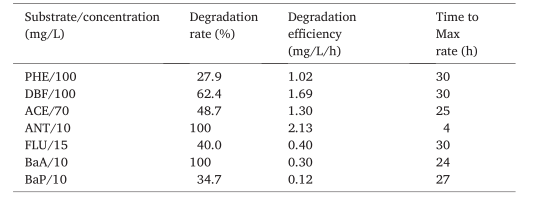

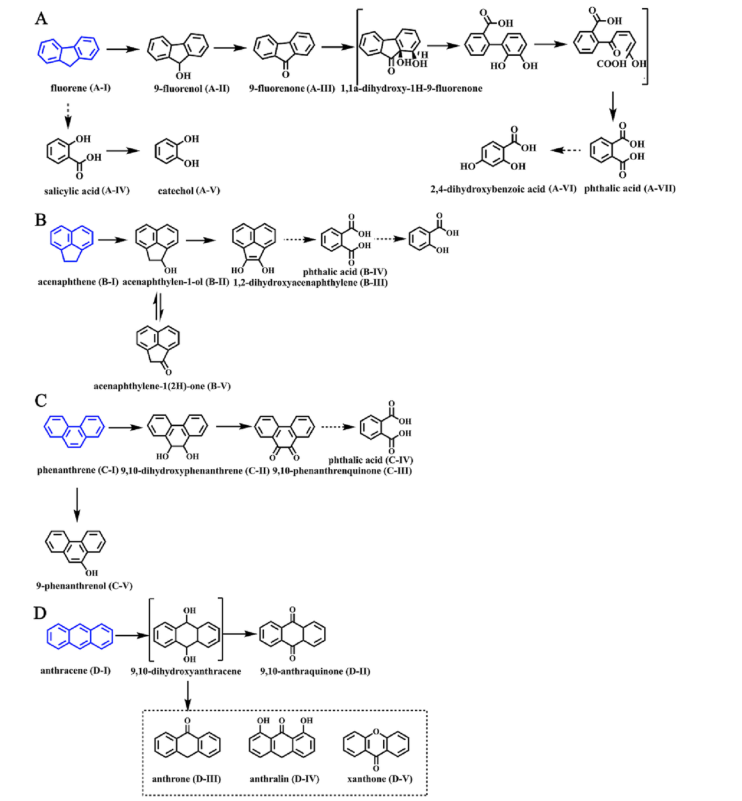

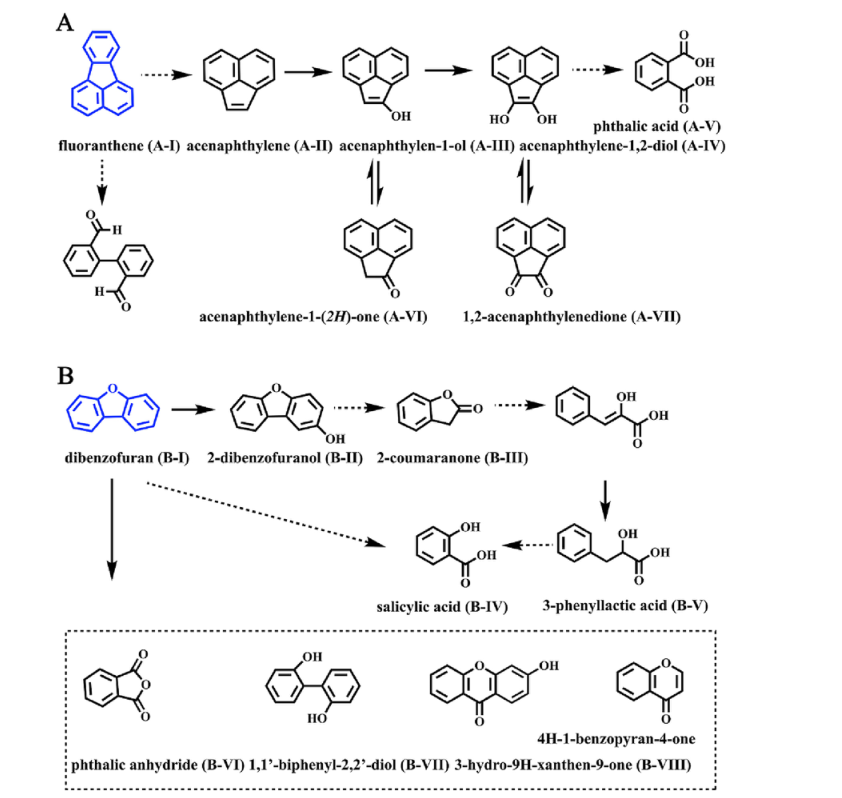

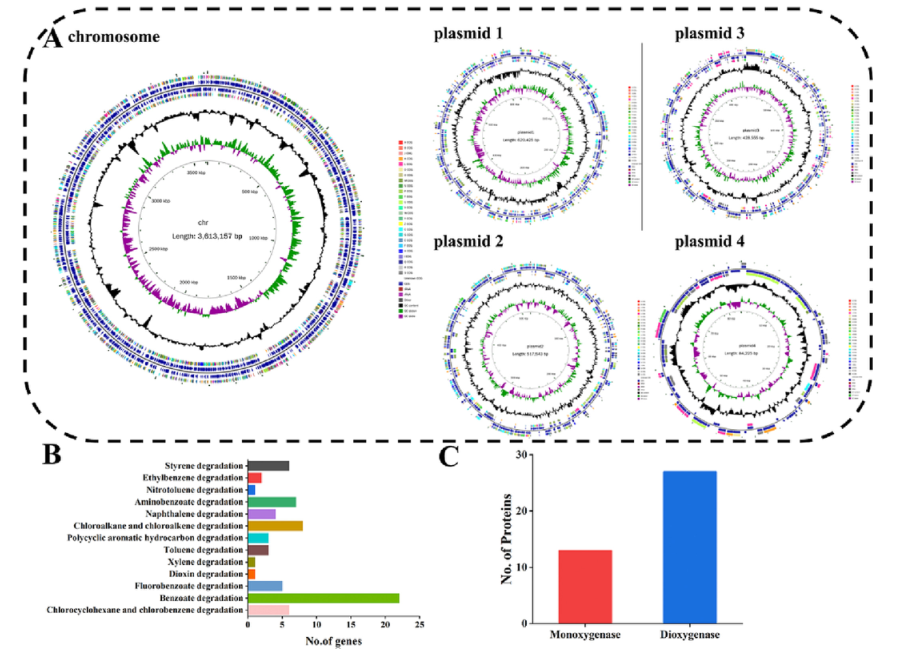

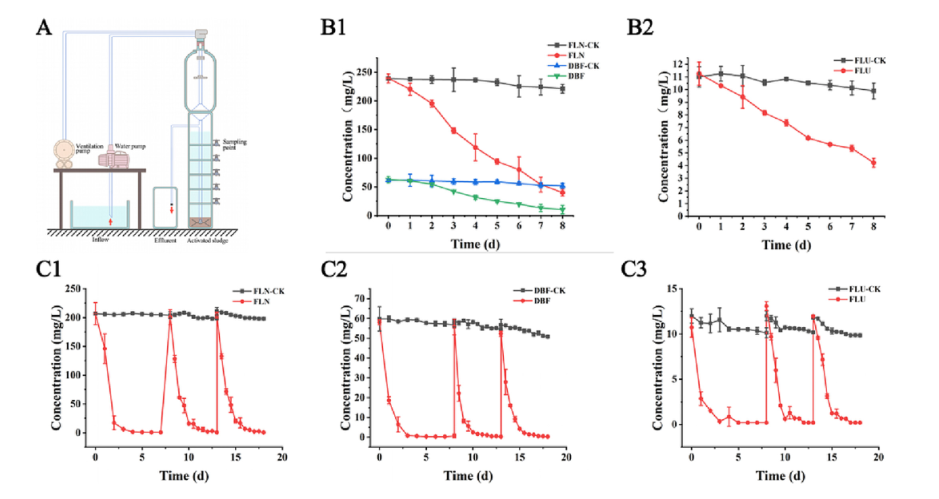

三、研究结果 1、Shinella sp. FLN14的分离鉴定 从多环芳烃污染的污泥中分离到一株降解芴的新菌株,根据16S rRNA基因构建的系统发育树,将菌株FLN14归入Shinella属,FLN14与Shinella zoogloeoides亲缘关系密切。同时,FLN14菌株对氨苄西林、链霉素、氯霉素等多种抗生素具有耐药性。 2、生长条件和对芴的降解能力 将FLN14菌株置于仅含多环芳烃作为碳源和能量来源的矿物盐培养基上,以确定最佳生长条件。FLN14菌株在以芴为唯一碳源生长时,初始滞后期短,生长浊度高。与其他温度相比,以芴为唯一碳源的FLN14在30°C下生长最佳。在高温(≥37℃)下,FLN14的生长速率急剧下降。生长的最佳pH值为7.0,最适宜的转速为200 rpm。此外,该菌株在4 mg芴培养时表现出最大的生长和降解。总体而言,MSM培养基的最佳生长温度、摇瓶速度和pH分别为30°C、200 rpm和pH 7.0,400 mg/L的芴是适宜的添加水平。在最佳生长条件下,测定FLN14的生长和降解能力,发现菌株FLN14在6天内完全降解芴。 图1:荧光培养Shinella sp. FLN14的生长条件和降解能力 3、降解联合体的分解代谢活动 几种多环芳烃和杂环衍生物抑制了Shinella sp. FLN14的生长,而静止FLN生长的细胞能够降解这些成分。除芴外,FLN14还能协同代谢菲(PHE)、苊(ACE)、二苯并呋喃(DBF)、蒽(ANT)、氟蒽(FLU)和苯并[a]蒽(BaA)。该菌株在4小时内降解DBF (100 mg/L)达37.4%,ANT (10 mg/L)达98.2%,FLN14在19小时内利用FLU (15 mg/L)达79.1%,BaA (10 mg/L)达63.9%。相比之下,当使用NAP (50 mg/L)、DBT (50 mg/L)和BaP (10 mg/L)时,没有实现降解。 表 菌株Shinella sp. FLN14在静息细胞反应中对多环芳烃的降解速率 4、多环芳烃中间体的鉴定 PHE、 DBF和ANT是FLN14菌株破坏的低分子量多环芳烃(LMW -PAHs)的一小部分,它也可以利用一些高分子量多环芳烃(HMW -PAHs),包括FLU和BaA。GC-MS用于鉴定菌株FLN14降解过程中产生的潜在多环芳烃中间体。 4.1芴、苊、菲、蒽的降解途径研究 GC-MS分析鉴定了芴、苊、菲、蒽代谢过程中产生的中间体:结果表明FLN14中芴降解过程中可能存在水杨酸途径和邻苯二甲酸途径,这与芴降解基因簇驱动的降解途径一致,但芴降解的代谢途径有待进一步阐明;苊降解研究鉴定出了相关的中间产物,如苊-1-醇、苊-1(2H)- 1、苊-1,2-二醇(BSTFA衍生物)和邻苯二甲酸(BSTFA衍生物)等,表明FLN14具有假定的苊代谢途径;从菲发酵样品中鉴定出新的中间质谱峰,鉴定出9,10-二羟基菲、9,10-菲醌、9 -菲酚和邻苯二甲酸(BSTFA衍生物)等中间体,表明FLN14通过以氧化第9和第10个碳原子为初始步骤的途径降解菲。而进行蒽进行研究的时候发现了ANT -9,10位代谢途径的标志性中间代谢物蒽酮,这可能是9,10-二羟基蒽自发氧化的结果。然而,细菌在蒽中代谢的中间产物中没有蒽酮的报道。因此,推测蒽酮的形成是在9-蒽醇被氧化时自发发生的,这可能是由不稳定的二氧化合物氧化的。 图2:菌株FLN14代谢杂环化合物和多环芳烃的途径 4.2荧光蒽、苯并噻吩降解途径 将FLU与NIST MS数据库进行比较,GC-MS检测到的主要产物有苊-1-(2H)- 1、1,2-苊二酮、衍生苊、苊1、2-二醇和邻苯二甲酸。从检测到的产物来看,FLN14很可能通过以下途径:氟蒽在c -7,8位双氧合,然后进行间位裂解和多步反应,生成苊(BSTFA衍生物)、苊-1-醇、苊-1(2H) 1、苊-1,2-二醇、水杨酸(BSTFA衍生物)和邻苯二甲酸(BSTFA衍生物)。前者途径的最终产物与ACE途径相同。在DBF代谢方面,通过GC-MS共鉴定出8种代谢物,通过与数据库的比对,这8个化合物分别是2-二苯并呋喃醇、2香豆酮、邻苯二甲酸(BSTFA衍生物)、邻苯二酸酐、水杨酸(BSTFA衍生物)、1,1′-联苯- 2,2′-二醇、3-羟基-9H-占吨-9-酮和水杨酸。 4.3基因组测序与分析 为了更深入地了解Shinella sp. FLN14的芴降解机制,对其整个基因组进行了分析。FLN14全基因组由1条环状染色体和4个小质粒组成,共含有1,486,534,344个碱基,G + C含量为62.96%。大多数差异检测到的功能基因被预测并参与了芳烃的降解途径,如萘、硝基甲苯、苯甲酸盐、氨基苯甲酸盐、氯烷烃和氯烯烃,以及多环芳烃。细菌通常倾向于加氧酶介导的代谢来降解多环芳烃,并使用单加氧酶或双加氧酶。菌株FLN14的基因组分析发现存在13个单加氧酶和27个双加氧酶。基于通过NR、eggNOG和KEGG数据库获得的基因注释,以及已报道的与多环芳烃代谢相关的基因序列的同源比对,FLN14中未发现能够降解芴的新功能基因簇。 图3:基因组测序和分析 4.4混合底物对Shinella sp. FLN14废水的生物修复及降解稳定性 为了更好地实施Shinella sp.的实际修复过程,在复合污染废水中,构建了活性污泥反应器进行生物降解实验。根据复合污染废水中FLN14和常见底物的底物降解效率,选择FLN、DBF和FLU作为混合底物,其浓度分别为200、50和10 mg/L。与对照组相比,在8天孵育的前6天,实验组的混合底物含量迅速下降。添加FLN14后,FLN的降解率在6 d内从10.17%显著提高到82.6%,DBF和FLU的降解率在8 d内也分别从9.78%和9.1%提高到95.17%和59.13%。这些结果表明,FLN14具有显著的沉降性能,可能是废水生物修复的优良资源。通过三次循环实验,证实了FLN14的降解稳定性。在初始接种FLN14的同时注射三种多环芳烃的混合底物。5天后,离心收集FLN14,注入等量的工业废水和多环芳烃,开始下一轮降解。与对照组相比,FLN14在18天的反应中保持了较高的活性。在第一轮反应中,FLN几乎完全降解。由于细菌质量的积累和细胞高代谢活性的维持,在接下来的两轮反应中,FLN14对FLN、DBF和FLU具有较高的降解率,在每轮反应的后期,每种底物的降解率都接近95%。相比之下,对照组混合底物的残留量在每个循环后略有下降,说明原生微生物可能包括多环芳烃降解菌。综上所述,菌株FLN14可作为一种有前景的菌株进行有效的废水修复,因为它可以保持较高的降解活性。 图4:混合基质的小型废水生物修复

四、结 论 综上所述,本文研究了一株新菌株Shinella sp. FLN14,该菌株能够以芴为唯一碳源,共同代谢多种多环芳烃和杂环衍生物,此外,还针对上述中间体提出了多种降解途径。根据遗传信息,除了双加氧酶和电子传递链外,无法在FLN14中发现能够降解芴的新功能基因簇。此外,FLN14仅在8天后就能几乎完全降解环境污水中的混合多环芳烃和杂环衍生物(包括FLN、DBF和FLU),并且FLN14在18天反应中保持高活性。综上所述,这些结果表明FLN14是一种具有多种PAHs降解能力的新型高效菌株,可能有助于生物降解,加深人们对废水修复的认识。

本研究的细菌基因组测序与分析由上海派森诺生物科技股份有限公司完成。如需进一步讨论,欢迎发邮件或者致电我们哟(邮箱地址:microsupport@personalbio.cn,联系电话:021-80118168-8617)!

文章索引: Wang Z, Hu H, Zhang Z, et al. lA multiple PAHs-degrading Shinella sp. strain and its potential bioremediation in wastewater[J]. Science of The Total Environment, 2023, 879: 162974.