2024-01-16

近日,中国农业科学院茶叶研究所茶树种质资源创新团队在《Journal of Experimental Botany》发表新研究成果!本研究揭示了茶树叶片白化性状的主效数量性状位点qChl-3,与镁螯合酶I亚基(CsCHLI)的一个非同义多态性(G1199A)相关。本研究揭示了茶树叶片白化形成的分子机制以及叶绿素生物合成与氨基酸代谢之间的关系,推进了茶树重要农艺性状的遗传分析。

本研究的遗传图谱QTL定位、BSA定位、转录组测序分析均由上海派森诺生物科技股份有限公司完成。

PART 1研究背景

茶树(Camellia sinensis)由于其特有的次生代谢产物,包括茶氨酸、类黄酮和生物碱,具有重要的经济和健康益处。"白鸡冠"(BJG)是中国著名的光敏性叶绿素缺陷(叶片白化)茶树品种,主要用于乌龙茶,因其独特的表型和香气而闻名。尽管对叶片白化茶树植株的研究主要集中在基因表达调控上,但这一表型的遗传基础仍然不清楚。

本研究对叶绿素含量的数量性状位点(QTL)进行分析,并鉴定了一个控制叶片白化表型的主效QTL(qChl-3),与镁螯合酶I亚基(CsCHLI)中的一个非同义单核苷酸多态性(SNP)相关。揭示了CsCHLI在调控茶叶褪绿过程中的作用,为了解叶绿素生物合成与氨基酸代谢的关系提供了依据。

PART 2研究材料与方法

1.实验材料:

‘龙井43’为母本,‘白鸡冠’为父本的F1杂交群体;以‘白鸡冠’为轮回父本构建的BC1群体。

2.测序平台:

Illumina NovaSeq

3.分析内容:

遗传图谱构建与QTL定位、BSA定位、转录组、蛋白代谢分析、酶学分析等

PART 3研究结果

1.叶绿素缺陷表型QTL的鉴定

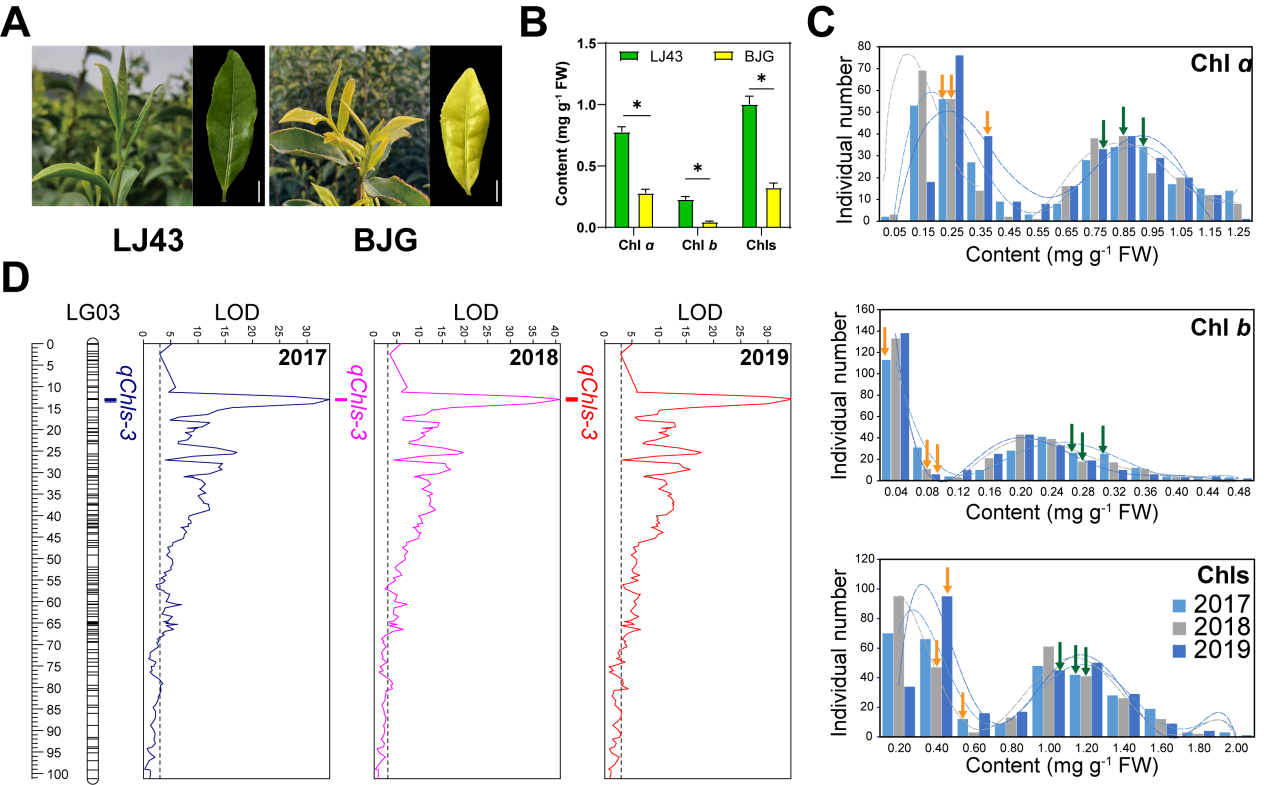

在高光条件下,"白鸡冠"(BJG)茶树的嫩芽表现出黄色叶片,叶绿素a、叶绿素b和叶绿素总量相比于“龙井43号”(LJ43)显著较低。通过将LJ43和BJG进行杂交得到F1代,绿色和黄色的子代个体呈1:1分离,表明叶绿素缺陷性状受单基因控制。叶绿素a、叶绿素b和叶绿素总量在F1个体中存在差异,这些性状在不同年份间稳定,并且主要受潜在基因型的影响。通过基因组测序的遗传图谱,在LG03染色体12.817–14.934 cM上鉴定了一个与总叶绿素含量相关,稳定且具有显著效应的QTL(qChls-3),解释了在三年时间内观察到的表型变异的69.7–74.8%。

图1 茶树叶片白化基因的鉴定

2.qChl-3的候选基因是镁螯合酶I亚基

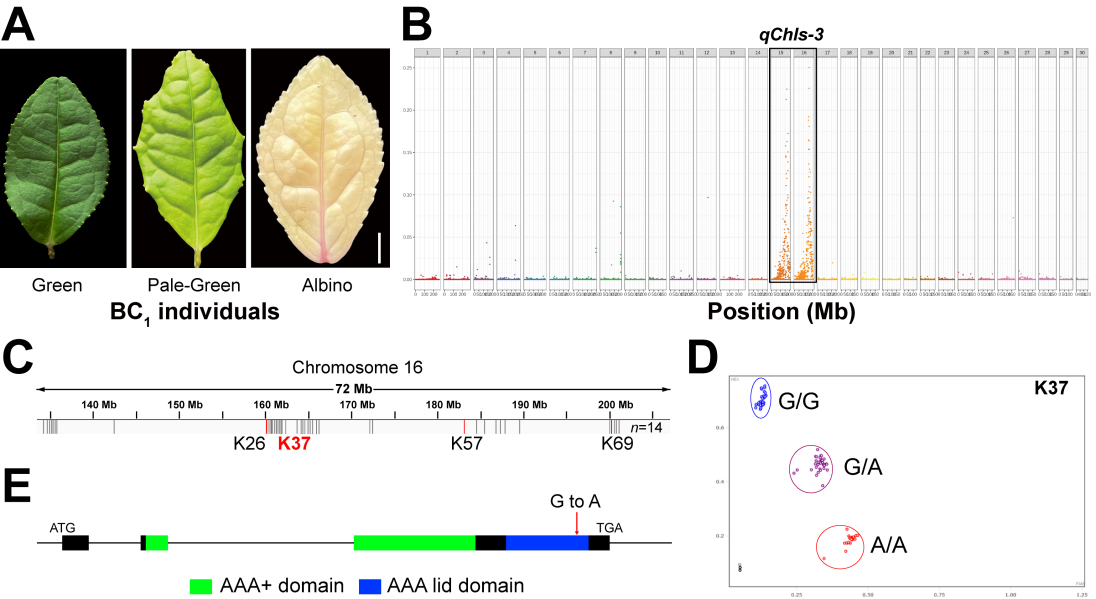

为了进一步对主效QTL qChl-3进行定位,以‘白鸡冠’为轮回父本构建了BC1群体,三种不同的叶片表型:绿色、淡绿色和白化,分离比约为1:2:1,表明BJG的叶片白化性状由半显性基因控制。采用BSA-seq和KASP分型相结合的策略,发现K37标记与qChl-3共分离,位于CsTGY08G0002006b。CsTGY08G0002006b编码镁螯合酶I亚基(CsCHLI),该基因的错义突变(R400H)可能是导致‘白鸡冠’叶色白化的原因。经UPLC-MS/MS分析,表明CsCHLI的等位基因阻碍了PPIX向Mg-PPIX的转化。

图2 主效叶片白化性状 qChl-3的精细定位

3.拟南芥异源转化

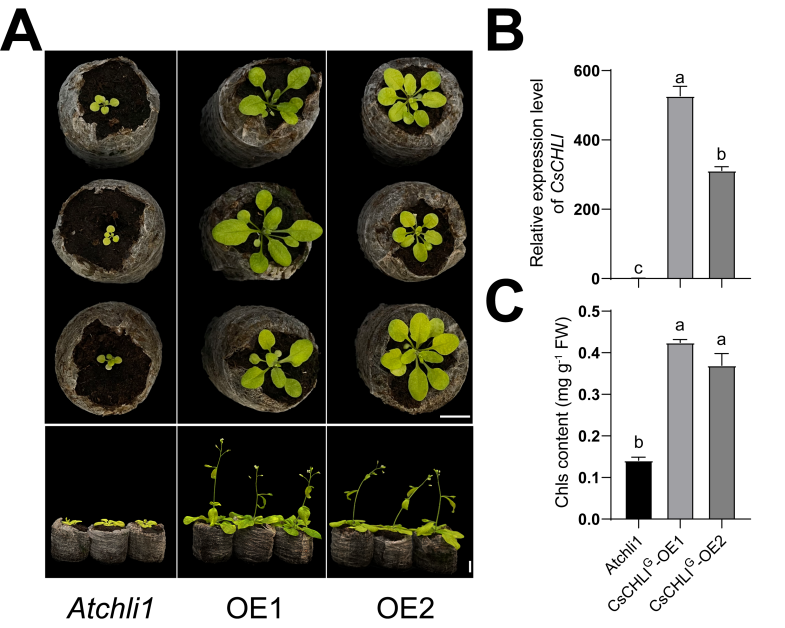

将含有由花椰菜花叶病毒(CaMV)35S启动子驱动的CsCHLIG和CsCHLIA等位基因的构建,引入拟南芥叶片白化表型突变体(Atchli1),进行了互补试验。与Atchli1对照组相比,CsCHLIG过表达(OE)系表现出更绿、更大的叶片,以及较早的开花时间。OE-1和OE-2的表达分别增加了约300倍和500倍,导致OE-1和OE-2中叶绿素含量也显著高于Atchli1对照。这些发现表明,CsCHLIG通过叶绿素含量的增加,恢复了Atchli1的叶片白化表型。

图3 CsCHLIG 增加拟南芥chli1突变体的叶绿素生物合成

4.CsCHLI突变降低ATP酶活性

与叶绿素积累模式一致,CsCHLI在叶片中表达较高,在茎、根、花和果实中表达较低。亚细胞定位表明,CsCHLIG-GFP和CsCHLIA-GFP与叶绿体共同富集,而35S-GFP(对照)富集在细胞核和细胞质中。这些发现表明,CsCHLI正向调控茶叶叶绿素含量,错义突变不影响CsCHLI的亚细胞定位。

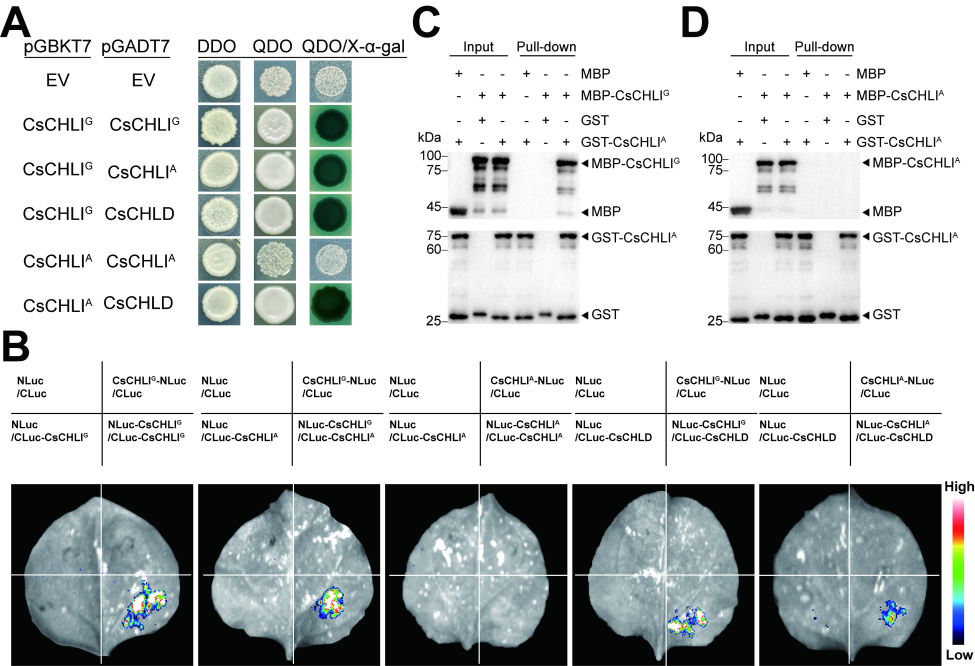

酵母双杂交和荧光素互补分析表明,CsCHLIG可以与CsCHLIG、CsCHLIA相互作用,CsCHLIG、CsCHLIA都可以与CsCHLD结合。然而,体内CsCHLIA之间的相互作用消失了。GST pull-down结果表明,CsCHLI的突变只影响了两个CsCHLIA亚基之间的相互作用,而不影响CsCHLIA与CsCHLIG/CsCHLD之间的相互作用。

rCsCHLIA的ATP酶活性仅为rCsCHLIG的6.18%,而对照组(仅有MBP)没有活性。当rCsCHLIA以等摩尔比例加入到含有rCsCHLIG的反应混合物中时,rCsCHLIG的ATP酶活性降低到两个rCsCHLIG的51.84%。然而,两个rCsCHLIA的ATP酶活性仅为两个rCsCHLIG的3.95%。这些结果表明,CsCHLIA的ATP酶活性不足影响了BJG的叶绿素生物合成。

图4 CsCHLI与CsCHLD的蛋白互作分析

5.CsCHLIA是氨基酸代谢的正调控因子

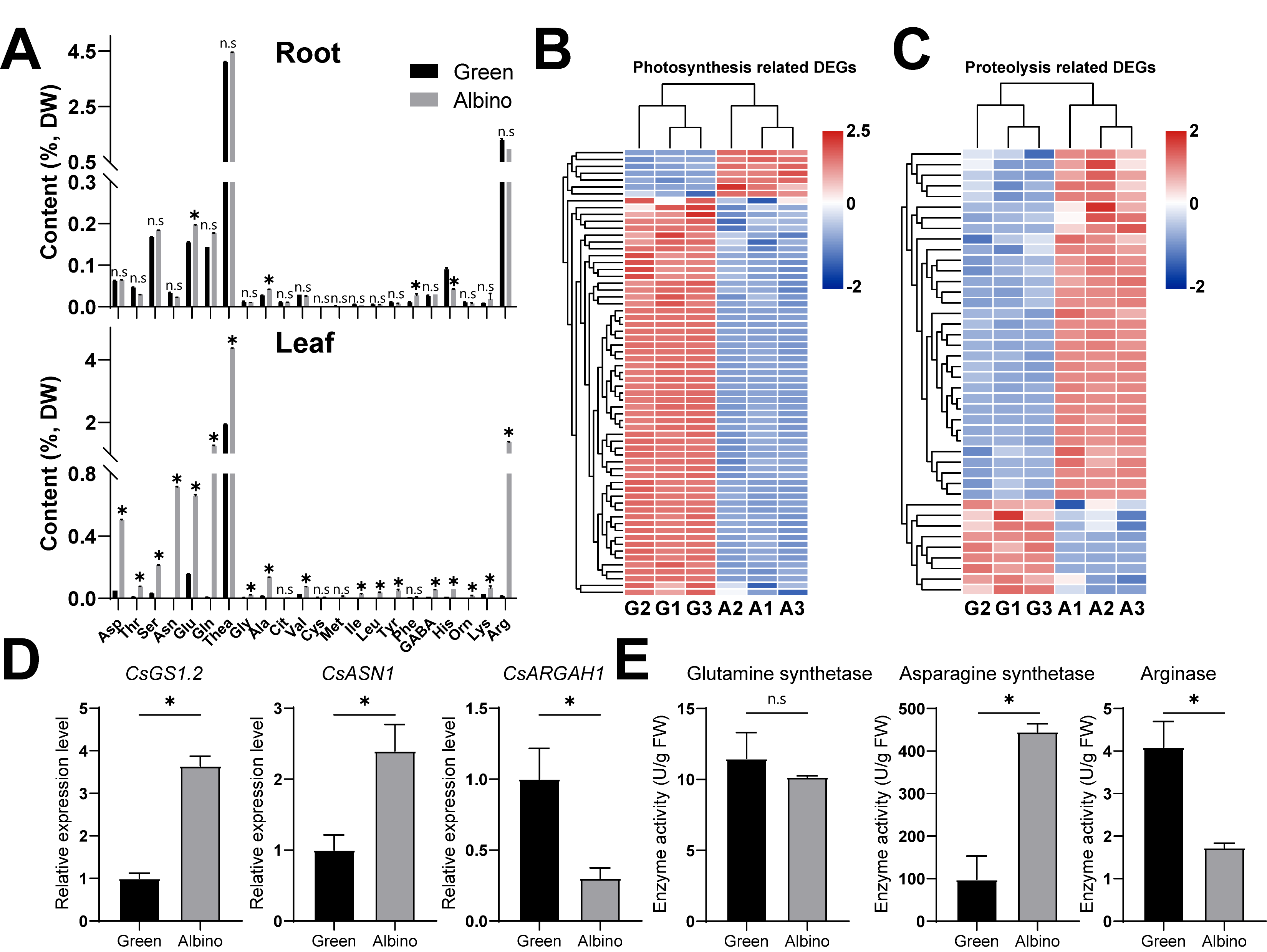

先前研究报道,茶树的白化叶片中氨基酸含量比绿叶更高,但其潜在机制仍未知。研究人员测量了BC1群体中两个纯合基因型(绿色和白化)的根和叶中的22种氨基酸的含量,发现:22种氨基酸在两个基因型的根中没有显著差异;白化叶片中大多数氨基酸的含量比绿色叶片高出10倍。白化叶片中没有叶绿体,只有白色质体;绿色和淡绿色叶片中成熟和完全发育的叶绿体更丰富,且光系统II的最大量子产额(Fv/Fm)显著高于白化叶片。通过RNA-seq,发现在绿叶和白化叶片中,与氮和氨基酸代谢相关的DEGs没有明显的表达趋势。这表明白化叶片中氨基酸含量的整体性增加,主要与蛋白质降解有关,而不是激活氮和氨基酸的代谢。CsCHLIA等位基因是通过促进蛋白质降解,增加BJG中氨基酸含量的正调控因子。

图5 氨基酸含量及与氨基酸代谢相关的DEGs的分析

PART 4结 论

本研究先通过遗传图谱构建进行茶树叶片白化性状QTL的粗定位,后通过BSA和KASP分型相结合的策略,精细定位到茶树叶片白化性状的候选基因CsTGY08G0002006b,编码镁螯合酶I亚基(CsCHLI)。结合拟南芥异源转化、功能探究、RNA-seq等,证明了CsCHLIG在维持正常叶绿素生物合成中的重要作用,CsCHLIA介导的光损伤导致蛋白质降解,从而导致叶绿素缺陷叶片中氨基酸含量增加。本研究加深了对叶绿素和氨基酸代谢之间相互关系的理解,解析了‘白鸡冠’叶色白化的遗传机制,并推动了茶树重要农艺性状的遗传分析。

如需进一步讨论,欢迎发邮件或者致电我们哟(邮箱地址:genome_support@personalbio.cn,联系电话:021-80118168-8615)!

文章索引:Zhang C, Liu H, Wang J, et al. A key mutation in magnesium chelatase I subunit leads to a chlorophyll-deficient mutant of tea (Camellia sinensis)[J]. Journal of Experimental Botany, 2023: erad430.