2024-05-07

近日,中国科学院南京土壤研究所丁维新研究员团队在一区期刊《Global Change Biology》上发表最新科研成果,通过研究土壤中细菌、真菌、古菌和原生动物等多类微生物对土壤有机碳 (SOC) 的含量变化胁迫状态下的时空变化,揭示了SOC的代谢分解过程与土壤微生物群落多样性间的联系,发现SOC损失导致微生物生物多样性降低,但促进了土壤代谢的多营养相互作用。该研究强调了将土壤生物过程整合到SOC转化模型中的重要性,以改善农业生态系统的功能和碳管理,应对不断加剧的人为土地利用和气候变化。 本研究的微生物多样性测序和部分分析由上海派森诺生物科技股份有限公司完成。

一、研究背景

地下生物群生理功能所需的资源和能量主要来源于土壤有机质(SOM),SOM库大小和组成的变化会对地下群落的结构和功能产生深远影响,其中SOC供应量是限制土壤生物群落代谢活动的关键节点。在人类活动的不断干扰下,SOC供应量的动态更替进程被不断放大和破坏,进而造成全球生态环境下有机碳储存的下降,加剧气候的不断恶化,骤变频率越来越高,造成不可估量的损失。尽管如此重要,但对地下代谢活动对SOC含量变化的响应和反馈机制仍缺乏了解。因此更深入地了解这些过程,更清晰地解读和预测SOC供应量的动态变化,对预测全球气候变化条件下整体生态系统功能是至关重要的。

二、实验设计

1、目的 以不同SOC含量梯度的农田作为研究对象,通过高通量测序手段检测土壤中多类微生物(包括古细菌、细菌、真菌、原生生物和无脊椎动物)的动态变化,探究土壤代谢、SOC分解与胁迫条件下微生物群落组成之间的网络调控关系。 2、分组设计 共12个农田,根据SOC含量规律分成高SOC(HC)组和低SOC(LC)组,每个组在各自的6块农田中取24个土壤样本。 3、测序平台 Illumina MiSeq PE300 4、测序区域 细菌16s V4-V5区(515F/907R)、古菌16s V4-V5区(524F/958R)真菌ITS1(ITS1F/ITS2R)和原生生物/无脊椎动物18s V4区(547F/V4R) 5、其他分析 土壤理化性质检测、土壤酶活性、酶活性化学计量学和SOC分解研究等。

三、研究结果

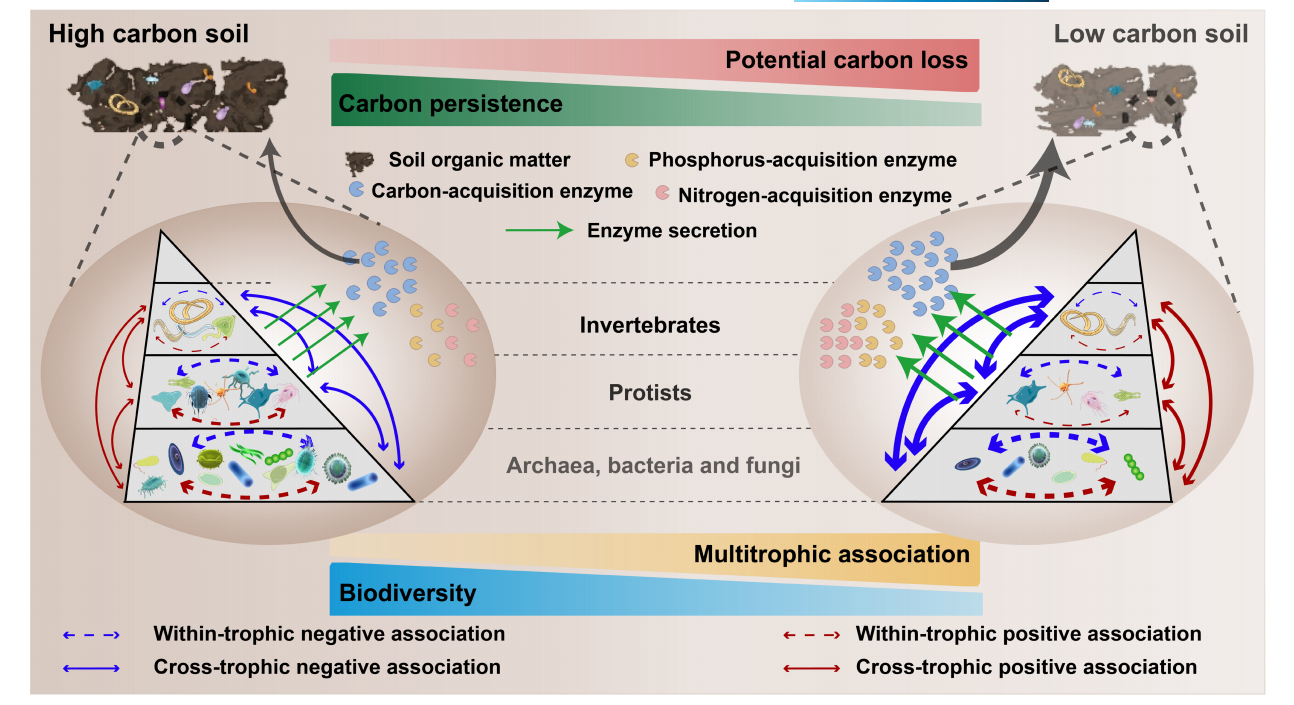

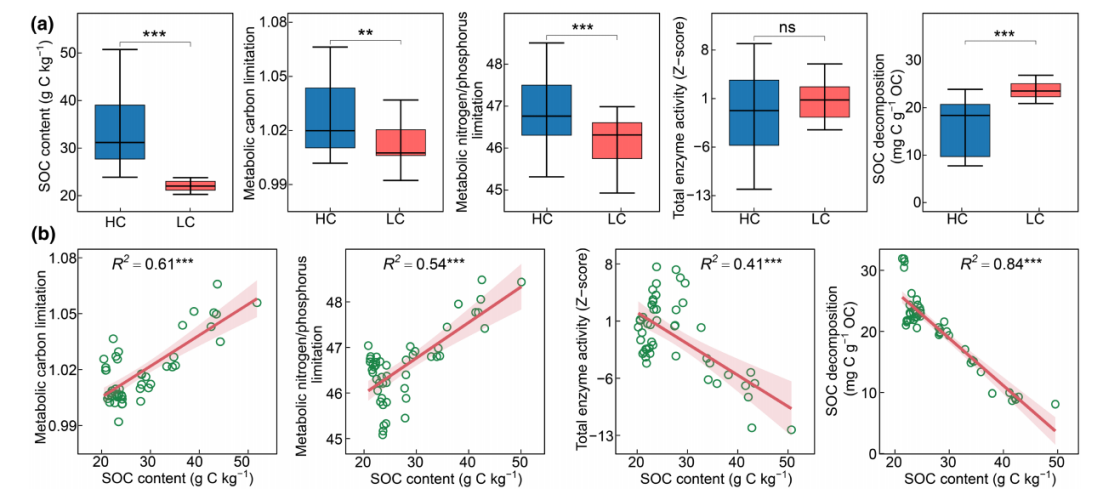

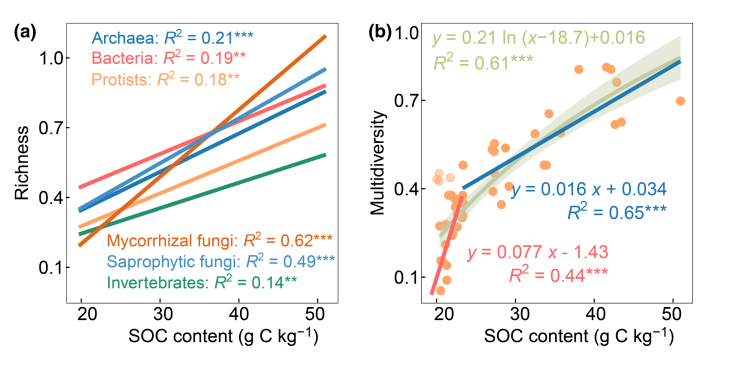

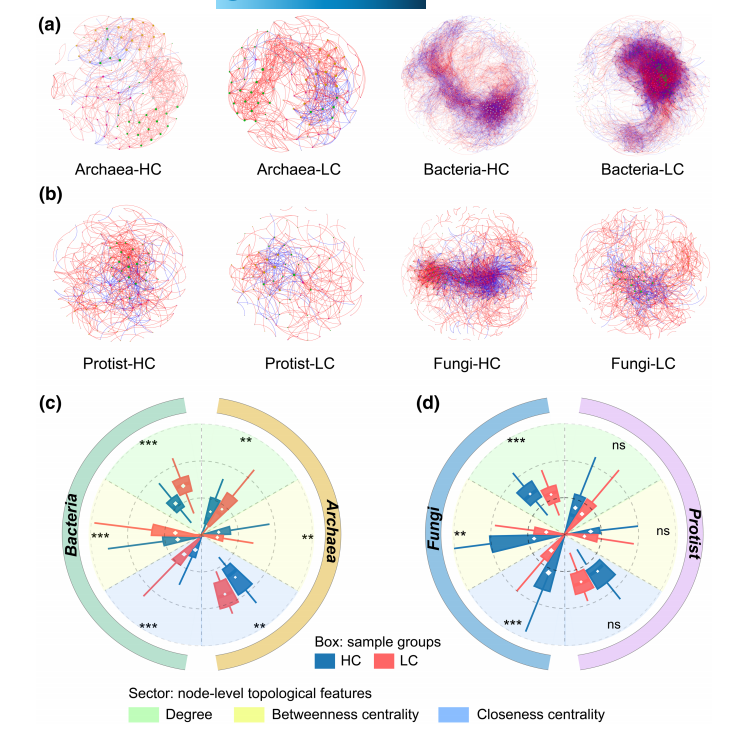

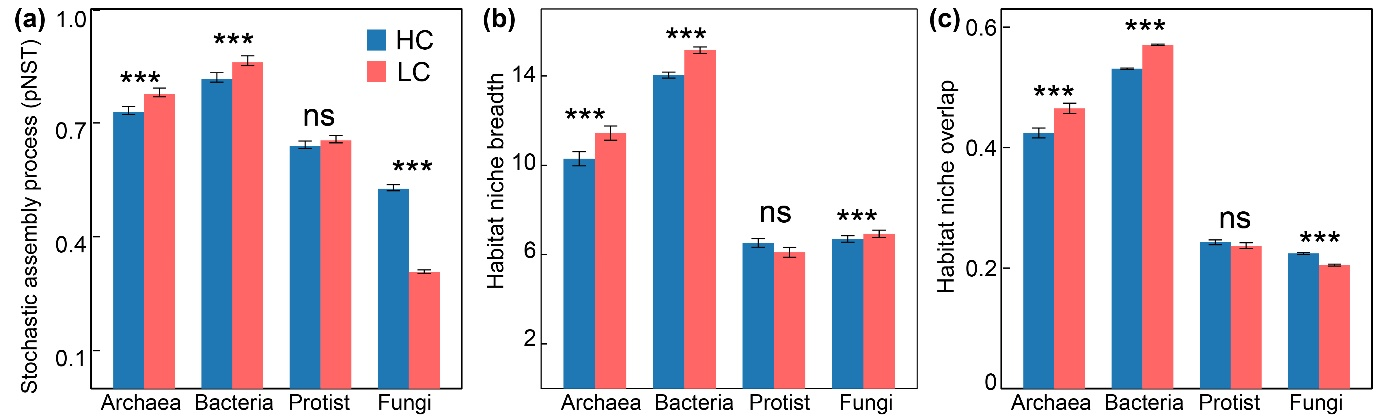

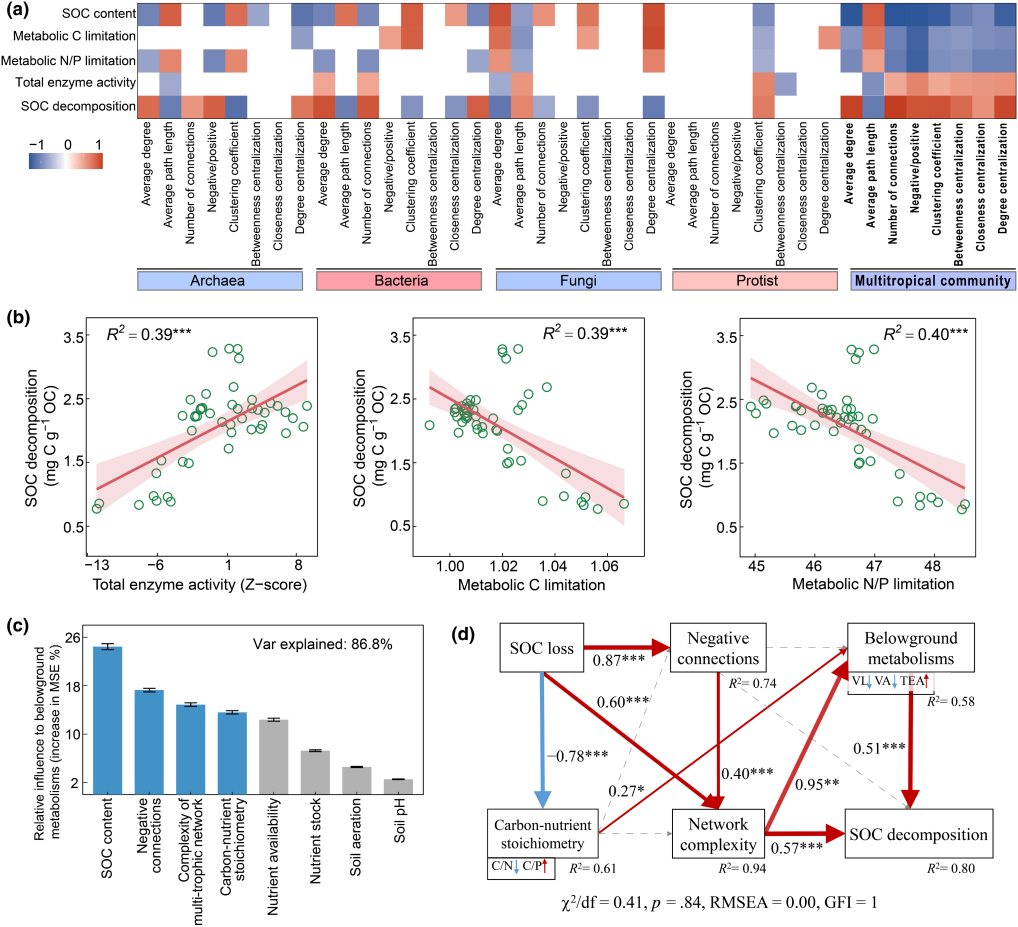

1.土壤代谢和SOC分解 与LC组相比,HC组中的代谢C和代谢P含量显著升高(P<0.05),相反,LC组的SOC分解率达到了HC组的1.5倍以上。HC和LC土壤的总酶活性没有显著差异。随着SOC含量的下降,代谢C和P的含量随之降低,与SOC含量呈正相关,而总酶活性和SOC分解量则显著增加(Fig.1)。 Fig.1:土壤有机碳(SOC)、土壤代谢和SOC分解 2.土壤生物区系的多样性和共现网络 随着SOC的减少,原核生物和真核生物的多样性也随之减少,导致土壤集合群落的生物多样性相应减少(Fig.2)。 Fig.2: SOC含量与(a)土壤生物群的生物多样性和(b)基于丰富度的多样性之间的关系 与LC组相比,HC组参与共现网络的与古菌和细菌比例下降有限,真菌和原生生物的下降更为明显。LC组细菌和古菌共现网络的节点级拓扑指数,包括节点度、中间性和接近中心性,显著高于HC网络,而真菌的拓扑指数则相反。LC和HC原生动物网络无显著性差异。古菌和细菌的LC网络比HC网络更复杂,但原生生物和真菌则呈现不同的趋势(Fig.3)。 Fig.3:古细菌、细菌、原生动物和真菌群落共生模式对土壤 有机碳(SOC)含量下降的差异响应 为了排除物种筑巢性对SOC与多营养共现关系的影响,只保留HC和LC多营养网络共享的节点,重建了多营养网络。与HC多营养网络相比,LC多营养网络具有更多的域间连接,域间负连接的比例更大。值得注意的是,域间负连接的比例(56%)高于域内连接(44%)。与HC组相比,LC多营养网络表现出显著更高的总内聚力,这是由正内聚力水平升高和负内聚力水平降低共同导致的。此外,LC多营养网络的自然连通性和稳健性指数均大于HC,表明LC土壤中集合群落的稳定性高于HC土壤(Fig.4)。 Fig.4:高碳(HC)和低碳(LC)土壤地下宏群落的多营养网络 3.土壤菌群组装过程和生态位重叠 随机过程对LC土壤中古菌和细菌群落的组成分别贡献了77.6%和85.9%,显著高于HC土壤。然而,从HC到LC,随机过程对真菌群落组装的贡献减少了20%以上,导致LC土壤中确定性过程占主导地位。原生动物群落的相似性由大约60%的随机过程组成,HC和LC栖息地之间没有差异。LC土壤中古菌和细菌群落的生境生态位重叠显著高于HC土壤。然而,真菌群落在LC土壤中具有较低的生态位重叠,而HC和LC生境中原生动物群落没有观察到显著差异(Fig.S11)。 Fig.S11:土壤各个物种的组装过程、生态位宽度及生态位重叠 4.土壤菌群共现模式与生物代谢之间的关联 关联热图结果显示,SOC含量、土壤代谢和SOC分解与古菌、细菌和真菌网络的拓扑特征显著相关,与多营养层次网络的相关性更强。而总酶活性随着多营养网络复杂性的增加而显著增加。SOC分解随着总酶活性的增加而增加,而代谢C和P限制的减少而增加。 构建SEM是为了探索土壤生物和非生物因素对地下代谢和SOC分解的直接和间接影响。SOC含量与多营养网络的复杂性和负连接以及碳营养化学计量直接相关,与酶和SOC分解间接相关。多营养网络中负连接的比例与多营养网络的复杂性直接相关,与地下代谢和SOC分解间接相关。多营养网络的复杂性与地下代谢和SOC分解直接相关。最终,构建的SEM解释了SOC分解69%的变化。一般来说,多营养共生模式调节SOC含量对地下代谢和SOC分解的级联效应(Fig.5)。 Fig.5:土壤有机碳含量、土壤共线网络模式、代谢与有机碳分解的关系

四、研究结论

1.这项工作证明了土壤宏群落能够通过形成一个更复杂和竞争性的多营养网络,来增强代谢能力,以应对耗尽的资源可用性。SOC的消耗会导致原核生物和真核生物多样性的同时下降。然而,为了提高资源获取效率,土壤宏群落内的成员建立了更复杂的多营养网络,促进土壤集合群落的稳定性,同时提高了其代谢强度。 2.值得注意的是,土壤代谢活动与SOC的加速分解有关,特别是在LC组中,这可能使SOC的损失更容易受到人类活动加剧和气候变化的影响。这些发现强调了实施管理战略的必要性,以提高农业生态系统内的SOC水平,保护土壤生物多样性,从而改善全球生态系统碳源的可持续利用和发展。

原文引用:Li, Ye,Zengming Chen,Cameron Wagg et al. Soil organic carbon loss decreases biodiversity but stimulates multitrophic interactions that promote belowground metabolism.Global Change Biology 30.1 (2024): e17101. 原文链接:DOI: 10.1111/gcb.17101