2025-02-08

近日,中国医科大学附属第一医院在《Emerging Microbes & Infections》期刊发表新研究成果!本研究收集了18株耳念珠菌,通过临床数据挖掘、基因组学和转录组学分析,确定与这些分离株在临床治疗期间AmB敏感性降低相关的遗传进化特征,研究结果为开发新的抗真菌药物靶点和临床标志物提供了新的见解。

本研究的测序和分析由上海派森诺生物科技股份有限公司完成。

研究背景

耳念珠菌(Candida auris)由于其耐药性的增加,正在迅速发展为一种全球性病原体。AmB是治疗真菌感染的重要药物,但全球耳念珠菌对AmB的耐药率已超12%,且其敏感性降低的相关机制尚不明确,目前对AmB耐药的研究有限。本研究通过基因组和转录组分析,系统地调查了临床耳念珠菌AmB耐药株的临床特征及其进化特点,并揭示其在临床上对AmB产生耐药性的进化基础。

研究材料与方法

1.实验材料:从5名患者的各类标本中分离出的18株耳念珠菌

2.测序平台:Illumina Novaseq

3.分析内容:药敏测验、真菌重测序、系统发育分析、转录组分析等

研究结果

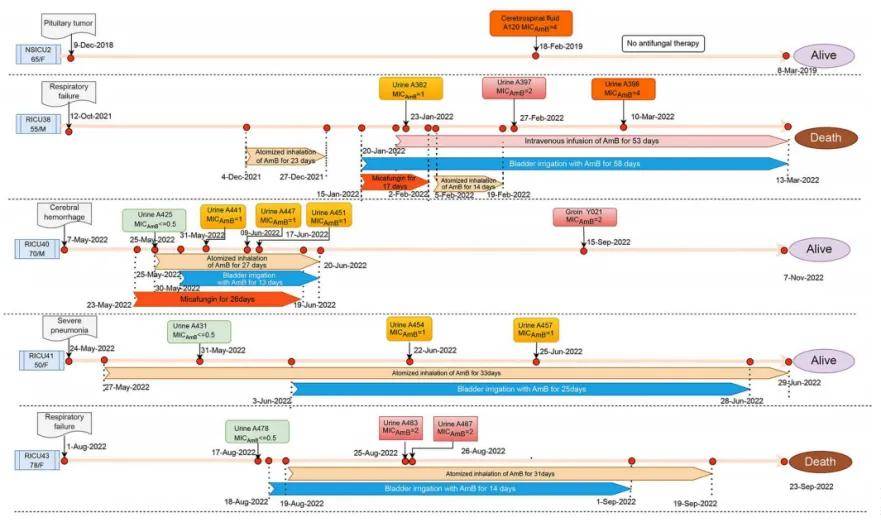

临床分离株和患者信息

研究期间共获得18株耳念珠菌分离株,来源包括13份尿液标本、1份脑脊液和4份皮肤样本。这些菌株对氟康唑表现出高耐药性,对5-氟胞嘧啶敏感,伏立康唑和伊曲康唑的MIC值分别在1-4 μg/mL和0.125-0.5 μg/mL范围内。根据AmB的MIC值,菌株被分为AmB0.5、AmB1和AmB2三组。回顾相关病例发现,除1例患者未接受抗真菌药物治疗外,其余4例患者均先接受了AmB雾化吸入治疗呼吸道念珠菌感染,随后进行AmB持续膀胱冲洗。研究发现,接受AmB膀胱冲洗治疗的患者中,C. auris的AmB MIC值逐渐升高,表明AmB敏感性降低。

图1 5例患者的治疗方案和分离株收集

图1 5例患者的治疗方案和分离株收集

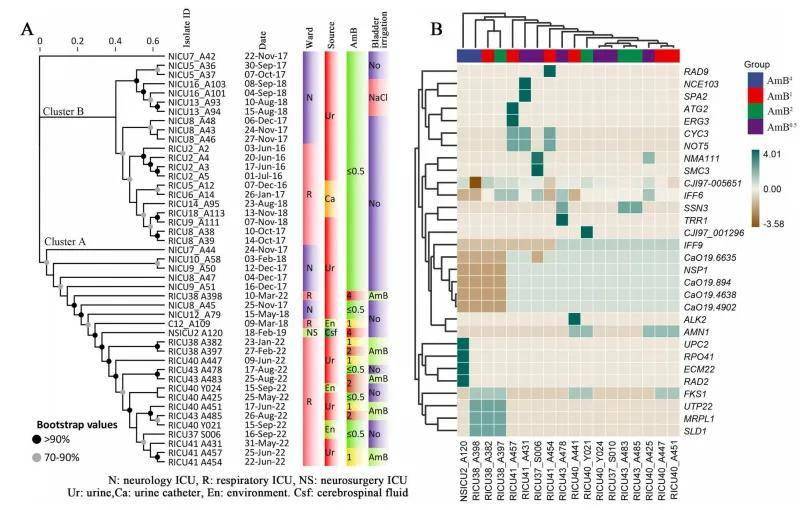

系统发育分析及全基因组SNP位点分析

结合前人研究的29株在内的共45株菌进行系统发育分析,发现有两个主要聚类分支:Cluster A主要包含本研究中AmB1和AmB2的耳念珠菌分离株,且多数来自接受AmB膀胱冲洗治疗的患者;Cluster B则主要由先前分离的对AmB敏感的菌株构成。

本研究共发现77个SNP位点突变,其中46个为非同义突变,31个为同义突变。部分非同义突变基因,如ERG3、IFF9、RAD2等,可能与AmB敏感性降低有关。不同分组菌株的基因突变存在差异,如RAD2、PRO41和UPC的非同义突变仅在AmB2分离株中发现。

图2 临床分离的耳念珠菌的基因组测序

图2 临床分离的耳念珠菌的基因组测序

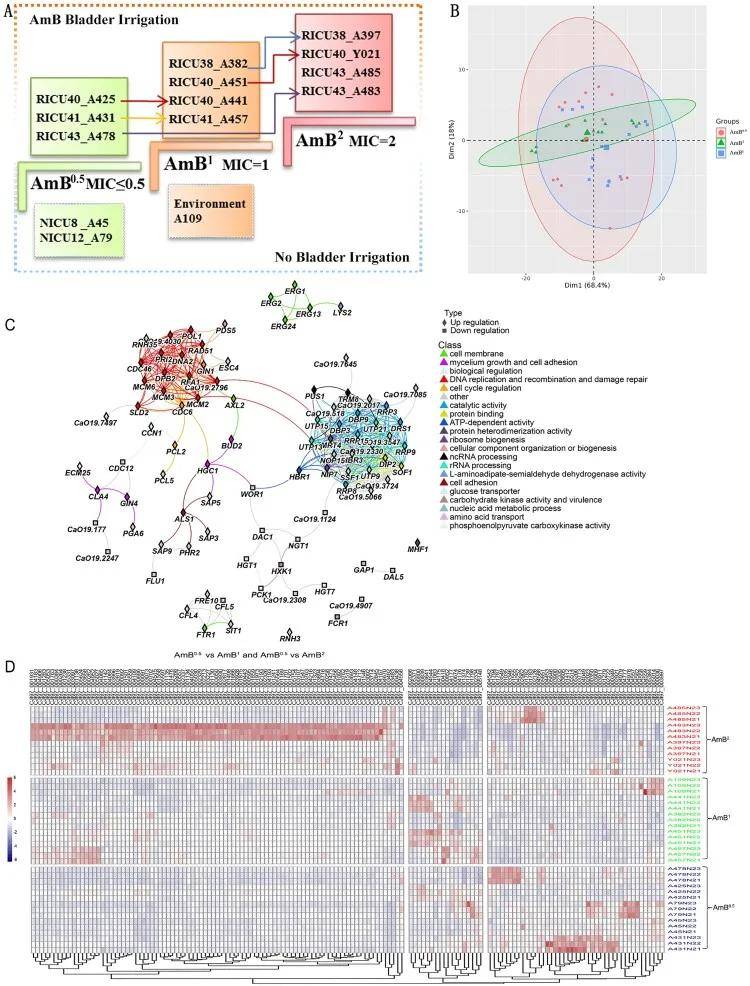

转录组分析

挑选11株经AmB膀胱冲洗治疗患者的临床分离株和3株对照分离株进行分析。主成分分析显示生物重复间相关性高,但三组菌株未单独聚类。与AmB0.5分离株相比,AmB1和AmB2耳念珠菌分离株中共鉴定出152个差异表达基因(DEGs)。其中,AmB2组有91个基因上调,AmB1组有18个基因上调,AmB0.5组有43个基因上调。KEGG分析发现,这些DEGs在DNA复制相关途径中聚集。有13个基因富集在与DNA复制、代谢过程、几何变化和双链解旋相关的DNA相关途径中,经分析,共有31个基因直接与DNA复制相关。此外,9个与整合膜成分相关的基因以及细胞黏附相关基因ALS4和ALS1也存在差异表达。

图3 转录组数据分析

图3 转录组数据分析

结论

本研究发现,经AmB膀胱冲洗治疗后,患者体内耳念珠菌对AmB的敏感性逐渐降低;鉴定出ERG3和 RAD2等突变,以及膜脂质相关基因和DNA相关基因的差异表达,并识别出5个关键基因。

研究表明,AmB 膀胱冲洗可能诱导耳念珠菌对AmB的MIC升高,菌株的进化起源复杂且具有传播风险。该研究揭示了耳念珠菌对AmB敏感性降低的体内微进化过程,为临床监测和防控提供依据,有助于制定消除耳念珠菌、预防AmB耐药性进一步出现的策略,对解决 “超级真菌” 相关临床问题具有重要意义。

如需进一步讨论,欢迎发邮件或者致电我们哟(邮箱地址:microsupport@personalbio.cn,联系电话:021-80118168-8617)!

文章索引:

Tian S, Rong C, Li H, etal. Genetic microevolution of clinical Candida auris with reduced Amphotericin B sensitivity in China. Emerg Microbes Infect. 2024; 13 (1): 2398596. doi:10.1080/22221751.2024.2398596