2025-03-04

前言

自然杂交是驱动植物物种形成的关键机制,但其遗传基础和动态演化轨迹仍存在诸多未解之谜。骆驼蓬属植物作为中亚干旱区的典型代表,其物种间存在广泛的杂交实体(IHEs),为研究杂交成种提供了理想模型。2025年,中国科学院西北高原生物研究所,在《Molecular Ecology Resources》(五年影响因子:7.8) 发表新研究论文,通过整合染色体水平基因组、群体重测序等信息,首次揭示了该属物种的起源、分化历史及适应性进化机制,并提出创新性的“混合-隔离-再混合循环”(MIM)模型,为解析干旱区生物多样性形成机制提供了重要理论突破。

本研究中重测序部分工作由上海派森诺生物科技股份有限公司完成。

研究背景

自然杂交作为植物进化的重要驱动力,在物种形成中扮演关键角色,但其遗传机制与动态演化轨迹仍不明确。骆驼蓬属植物作为中亚干旱区的典型类群,包含3个形态差异显著的物种:骆驼蓬(Peganum harmala L.)、多裂骆驼蓬(P. multisectum (Maxim.) Bobrov)和骆驼蒿(P. nigellastrum Bunge),这些物种的分布区域在河西走廊存在重叠,并在该地区发现了骆驼蓬属的杂交实体(IHEs),为研究杂交成种提供了天然实验室。但受限于基因组资源的缺乏,关于骆驼蓬属的遗传背景、遗传多样性和种间杂交的研究还远远不足。

研究材料和技术

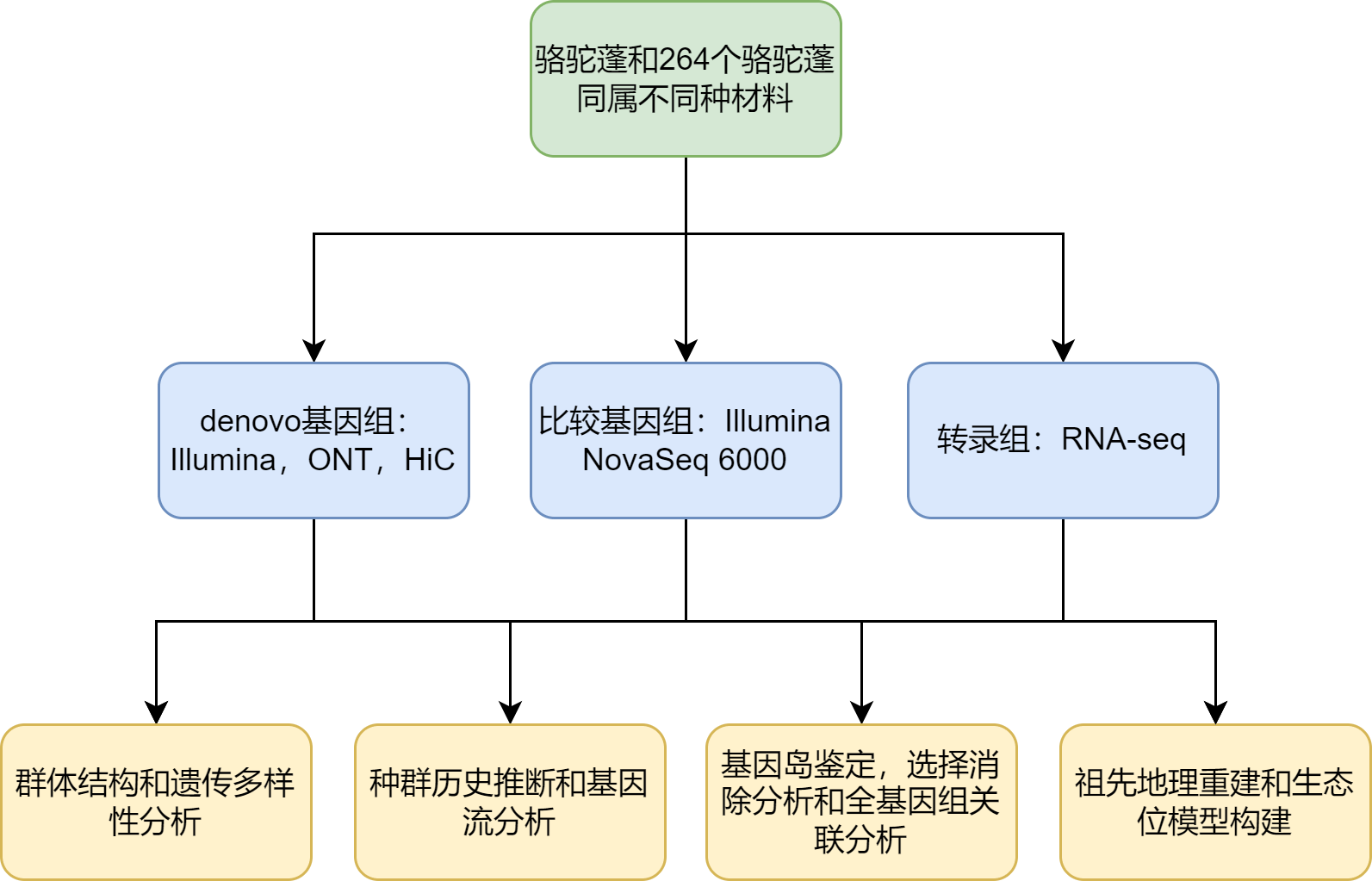

研究材料:骆驼蓬和264个骆驼蓬同属不同种材料。

测序技术:Illumina,ONT,HiC,RNA-seq等。

技术路线

研究结果

基因组组装

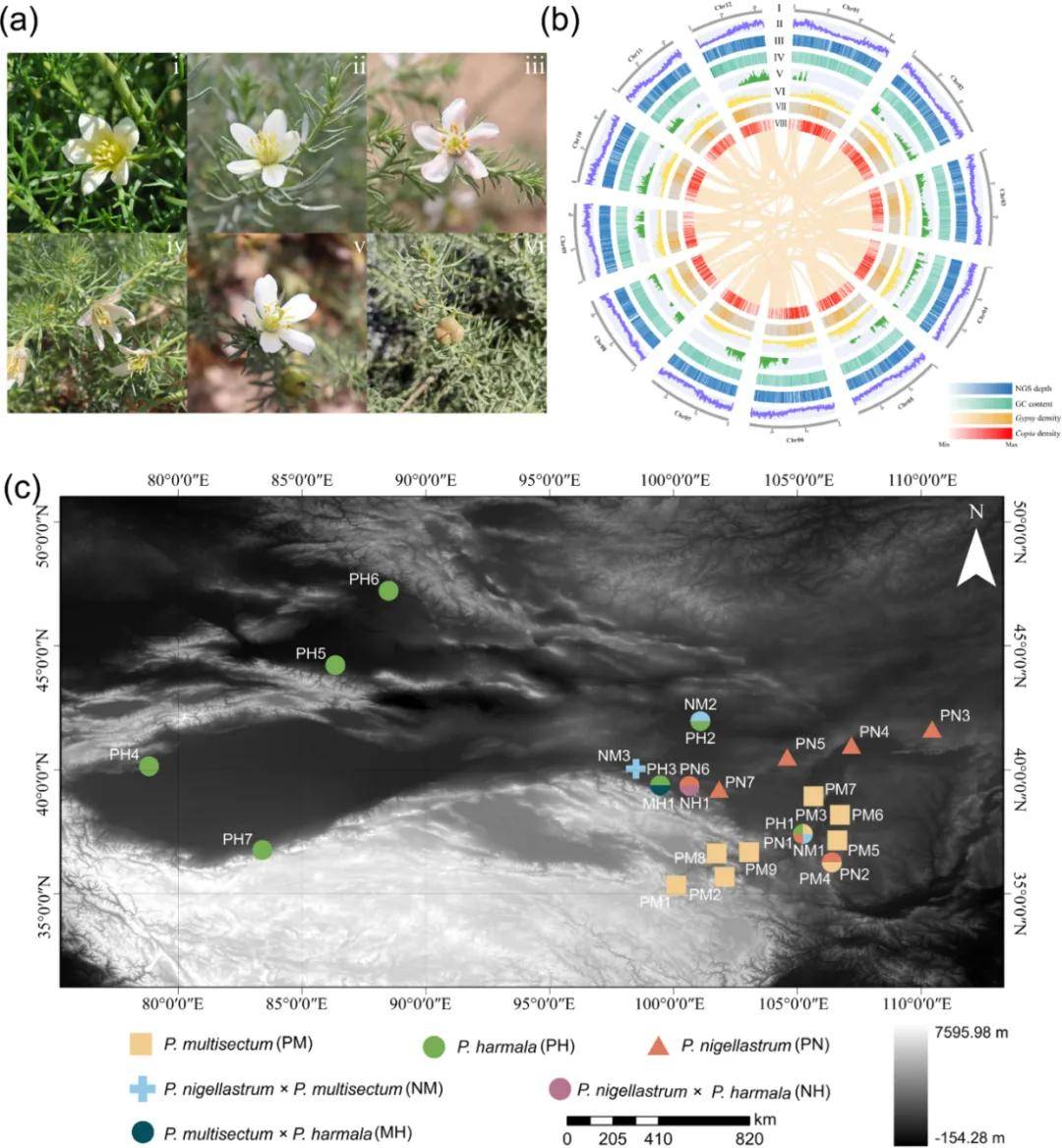

研究团队综合多种测序技术(ONT、illumina和Hi-C)对青藏高原特有种多裂骆驼蓬进行染色体水平基因组组装(314.37 Mb,Contig N50=26.99 Mb),注释得到22,342个蛋白编码基因。基因组分析发现,其转座元件占比高达48.7%(图1b),可能与干旱胁迫响应相关。采样点分布图(图1c)显示264份样本覆盖中亚至地中海,其中河西走廊为物种交汇与杂交热点。

图1. 骆驼蓬属的形态学概览及其地理分布,以及多裂骆驼蓬的基因组组成。

图1. 骆驼蓬属的形态学概览及其地理分布,以及多裂骆驼蓬的基因组组成。

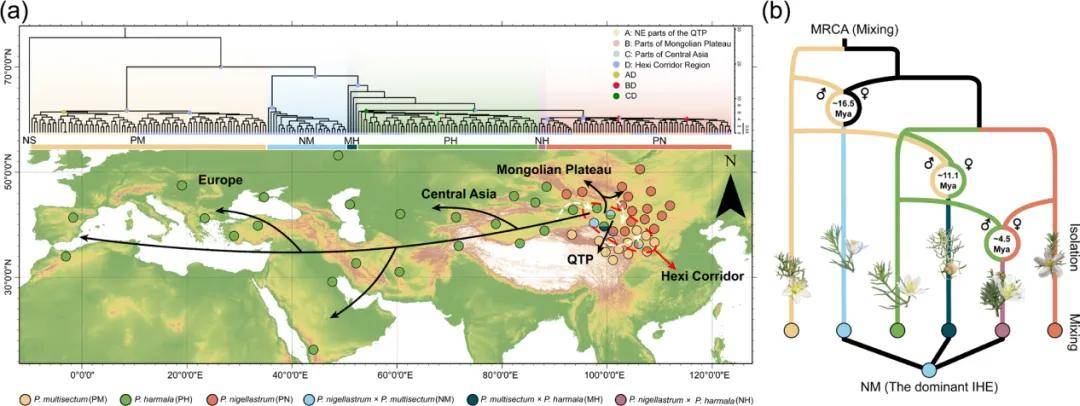

群体遗传结构与分化动态

基于264份样本的8.3 million SNPs构建的系统发育树和主成分分析(PCA)显示,三类杂交实体(IHEs)均位于亲本物种分支之间,其中NM群体遗传成分中多裂骆驼蓬和骆驼蒿占比分别为40%与60%(图2a-c)。遗传多样性分析表明,IHEs的杂合度(Ho=0.32)显著高于亲本(Ho=0.18),且连锁不平衡衰减更缓慢(LD50=12 kb vs. 5 kb),印证了杂交导致的基因组混杂效应(图2e-f)。

图2. 骆驼蓬属的群体结构

图2. 骆驼蓬属的群体结构

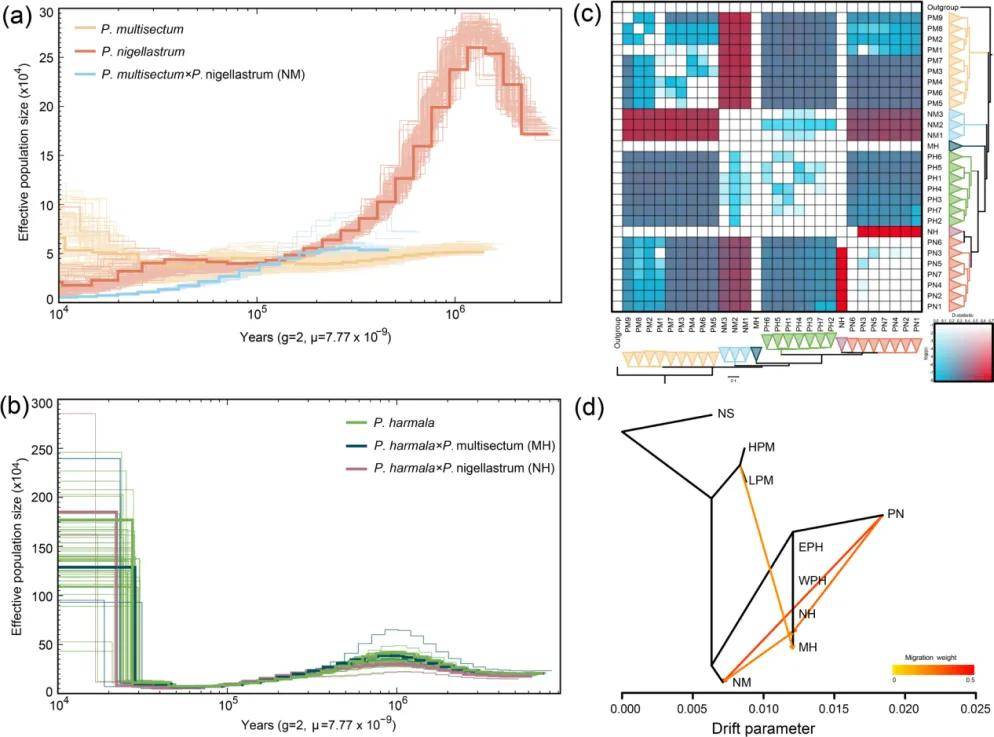

种群历史波动与基因渗入

PSMC模型(图3a-b)显示所有物种在第四纪冰期经历种群瓶颈(Ne下降至10^3),而骆驼蓬因中全新世气候湿润快速扩张(Ne峰值达10^5)。D统计(图3c)检测到NM型群体存在强烈基因渗入信号(D=0.35),Treemix分析(图3d)进一步揭示河西走廊为基因流枢纽,IHEs与亲本间的双向基因流占比达98.2%,印证自然杂交的持续性。

图3. 骆驼蓬属的种群历史,遗传渐渗和基因流动

图3. 骆驼蓬属的种群历史,遗传渐渗和基因流动

基因组分化岛的进化驱动力

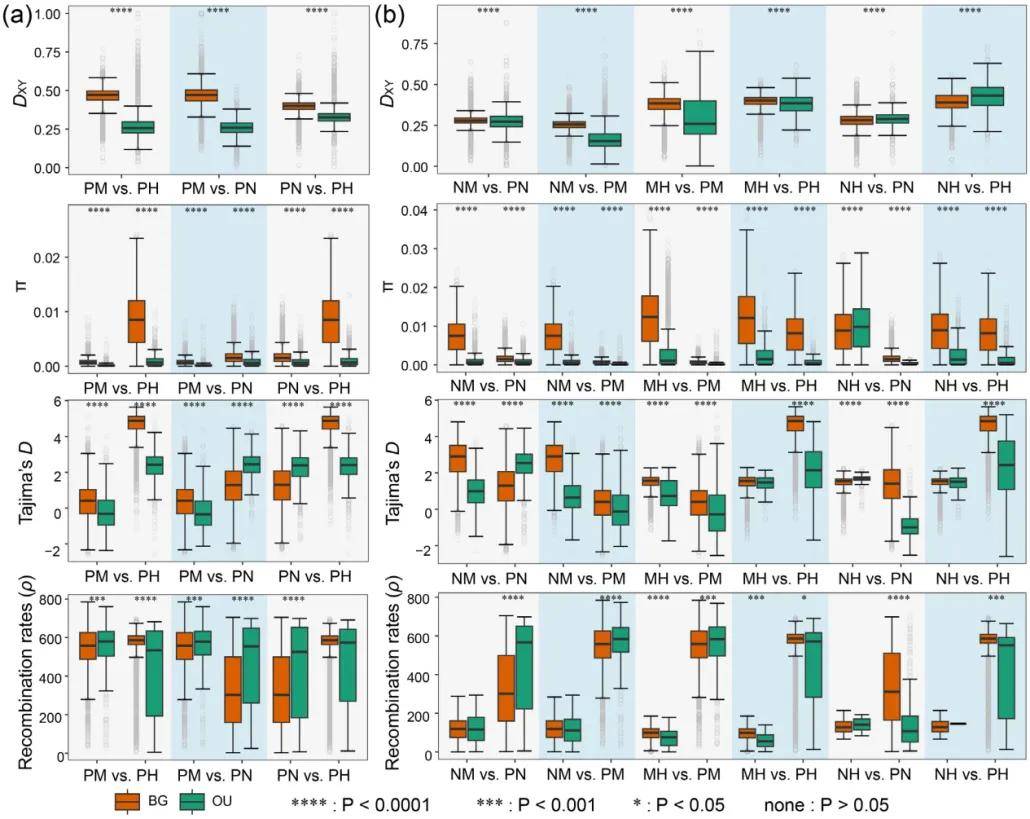

通过Z-FST阈值筛选(图4a),研究发现分化岛屿(Z-FST>2)在多裂骆驼蓬中重组率(ρ=0.02 cM/Mb)显著低于基因组背景(ρ=0.05 cM/Mb),表明长期选择抑制重组以维持适应性单倍型。IHEs的分化岛屿核苷酸多样性(π_NM=0.0012)低于亲本(π_PM=0.0018)(图4b),提示杂交后净化选择清除有害等位基因。

图4. 基因岛差异分析

图4. 基因岛差异分析

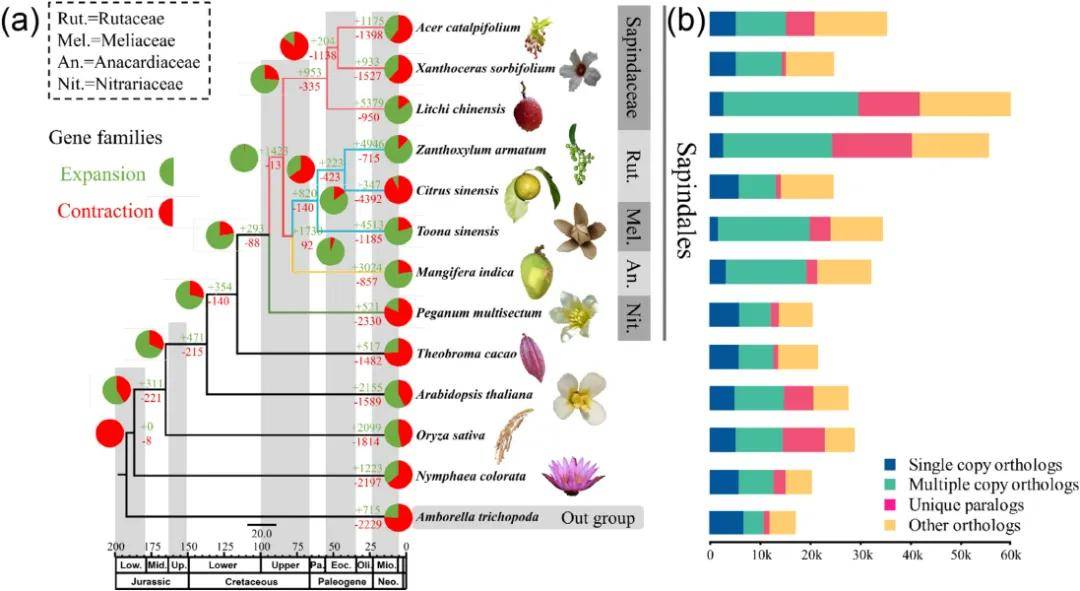

基因家族扩张与功能演化

比较基因家族(图5a)显示多裂骆驼蓬特异性扩张521个家族(如DNA修复通路基因),收缩2330个家族(如光响应基因),与其高原适应性相关。直系同源基因统计(图5b)表明,蜡质合成关键基因(如FAR)在IHEs中保留,可能通过基因渗入增强耐旱性。

图5. 物种系统发育树和同源基因数量统计

图5. 物种系统发育树和同源基因数量统计

祖先地理重建与MIM模型

BioGeoBEARS分析(图6a)支持骆驼蓬祖先起源于河西走廊(概率>70%),约1900万年前分3支扩散至青藏高原、蒙古高原及中亚。研究提出混合-隔离-混合循环(MIM)模型(图6b):物种通过“扩散-地理隔离-再接触杂交”循环演化,IHEs作为“进化种子”整合了亲本优势性状(如NM型兼具耐旱与抗紫外线能力)。

图6. 骆驼蓬属的祖先区域重建

图6. 骆驼蓬属的祖先区域重建

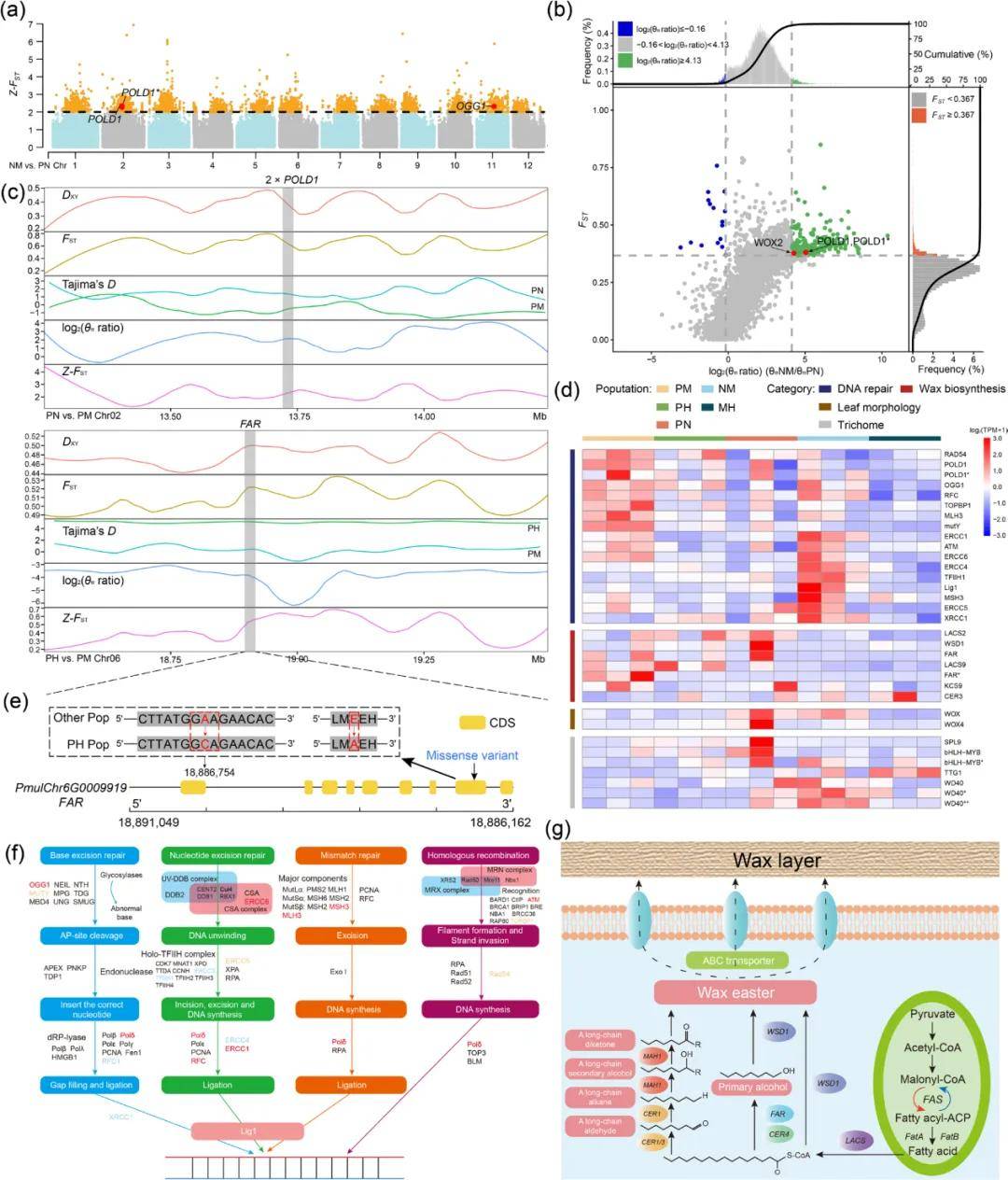

适应性性状的遗传与表达调控

基因组选择清除分析(图7a-c)发现多裂骆驼蓬的DNA修复基因(如XRCC1、POLD1)在分化岛受强烈选择(|log2(θπ)|>1),转录组验证发现,NM群体中紫外响应基因UVR8表达量较亲本提高3倍,且核苷酸切除修复通路显著激活(图7d)。GWAS定位到蜡质合成基因FAR的非同义突变(G→C,谷氨酸→丙氨酸)(图7e),该突变与蜡质层增厚相关,且在NM型群体中部分保留,体现杂交对适应性性状的继承与创新。

图7. 基因岛,选择清除分析和与 DNA 修复和蜡质生物合成相关的转录组结果

图7. 基因岛,选择清除分析和与 DNA 修复和蜡质生物合成相关的转录组结果

研究结论

本研究通过整合基因组、群体遗传与生态模拟,首次揭示了骆驼蓬属植物通过“混合-隔离-再混合循环”(MIM)模型实现杂交成种的动态过程。阐明了基因组岛的非对称演化机制(低重组区富集DNA修复基因),并证实基因流可促进适应性性状的跨物种传递;鉴定的FAR基因SNP位点为杂交实体鉴定提供了分子标记,生态位预测模型为干旱区生物保护提供了数据支撑。

总的来说,通过多组学整合分析,首次系统描绘了骆驼蓬属的杂交成种轨迹,为理解植物适应性进化提供了全新范式。

文章索引:Xu, Hao, et al. "Integration of De Novo Chromosome‐Level Genome and Population Resequencing of Peganum (Nitrariaceae): A Case Study of Speciation and Evolutionary Trajectories in Arid Central Asia." Molecular Ecology Resources (2025): e14078.

如需进一步讨论,欢迎发邮件或者致电我们哟(邮箱地址:genome_support@personalbio.cn,联系电话:021-80118168-6611)!