2017-08-01

近期,派森诺生物与上海大学合作,在《Bioresource Technology》(影响因子5.651)发表论文一篇,通过建立“土著菌群和外源枯草芽孢杆菌”的共培养体系,探究不同的共培养条件对原油生物降解能力的改善,以及引入枯草芽孢杆菌对土著菌群组成和代谢功能的影响。

研究背景

原油是由烃类化合物组成的一种复杂化合物,作为一种重要的能源物质,是人类生产、生活中不可或缺的生产资料。原油中的芳香类物质(尤其是以二环和三环为代表的多环芳烃类物质)对人和动物的毒性较大,具有致癌作用。随着人们对原油产品的大量利用,原油污染也随之而来,并且有加重的趋势。因此,如何的降解环境中的原油烃以减小原油造成的污染成为人们关注并且研究的重点。

研究目的

1. 探究引入外源枯草芽孢杆菌对原油生物降解效果的影响;

2. 枯草芽孢杆菌的原油生物降解机制;

3. 探究引入外源枯草芽孢杆菌后,土著菌群组成和代谢功能的改变。

研究方法

测序技术:Illumina MiSeq高通量测序平台

测序模式:微生物组细菌16S rRNA基因V4区测序

实验对象:近岸湿地被原油污染的表层土壤

实验设计:对被原油污染的土壤样品进行土著菌群富集,制备菌群种子液;从污水处理厂的淤泥中分离得到枯草芽孢杆菌ZF3-1,制备种子液。向MSM培养液中加入1%的原油作为培养基。

组名 | 处理方式 |

T1(MCI) | 培养液中只接种土著菌群 |

T2 | 培养液中只接种ZF3-1 |

T3 | 土著菌群:ZF3-1=1:1 |

T4 | 土著菌群:ZF3-1=1:2 |

T5(MCE) | 土著菌群:ZF3-1=2:1 |

研究结果

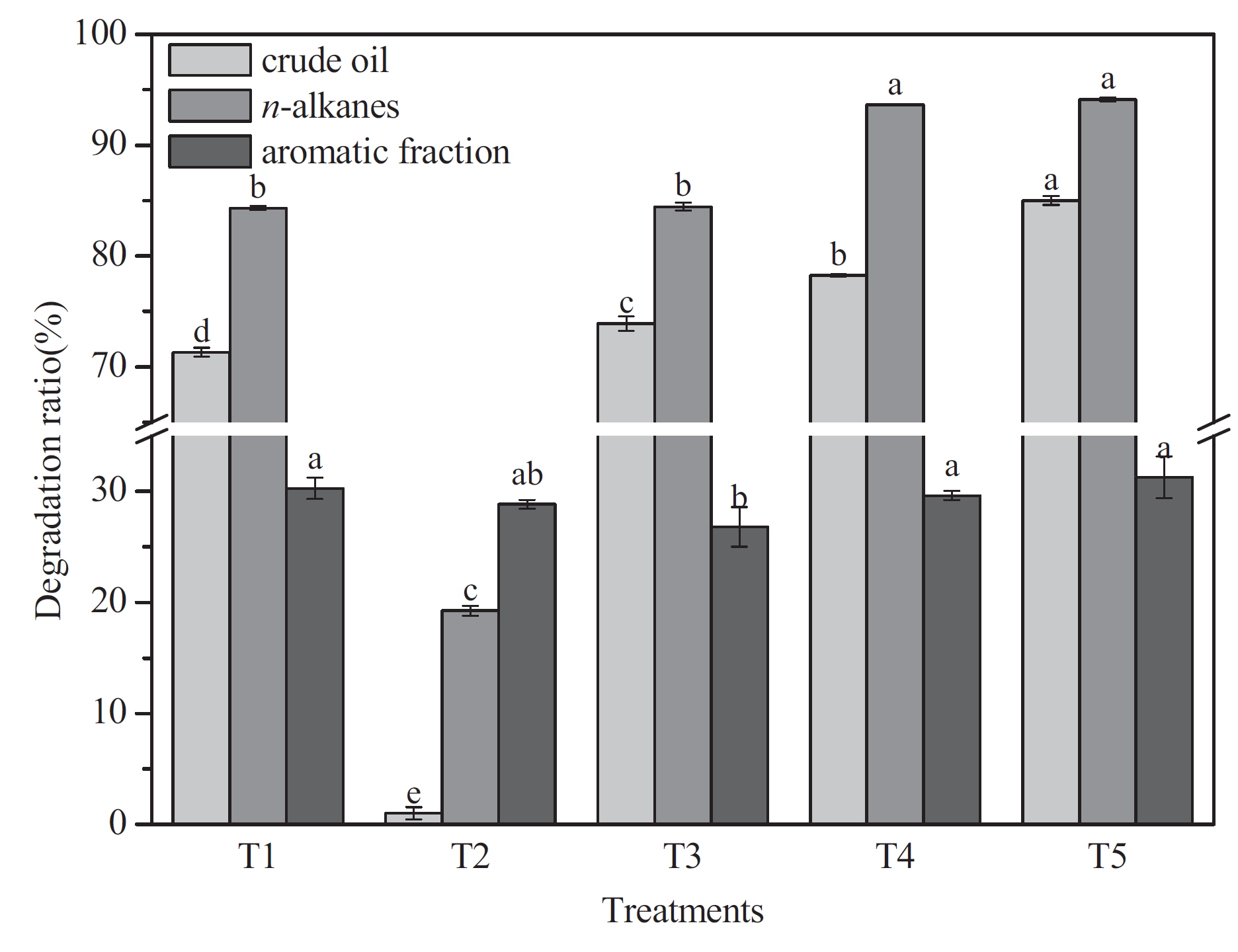

1.经过不同处理的菌群对原油的生物降解能力有所不同

MSM培养基中加入原油作为碳源,向其中接种经过不同处理的菌群,结果发现,相较于只接种土著菌群的T1和只接种芽孢杆菌(ZF3-1)的T2,同时接种土著菌群和芽孢杆菌的T3、T4、T5表现出了较强的原油降解能力,尤其是土著菌群和芽孢杆菌的接种比例为2:1的T5。此外,烷烃降解结果表明,枯草芽孢杆菌ZF3-1为长链烷烃降解菌,对长链烷烃具有较好的降解作用。

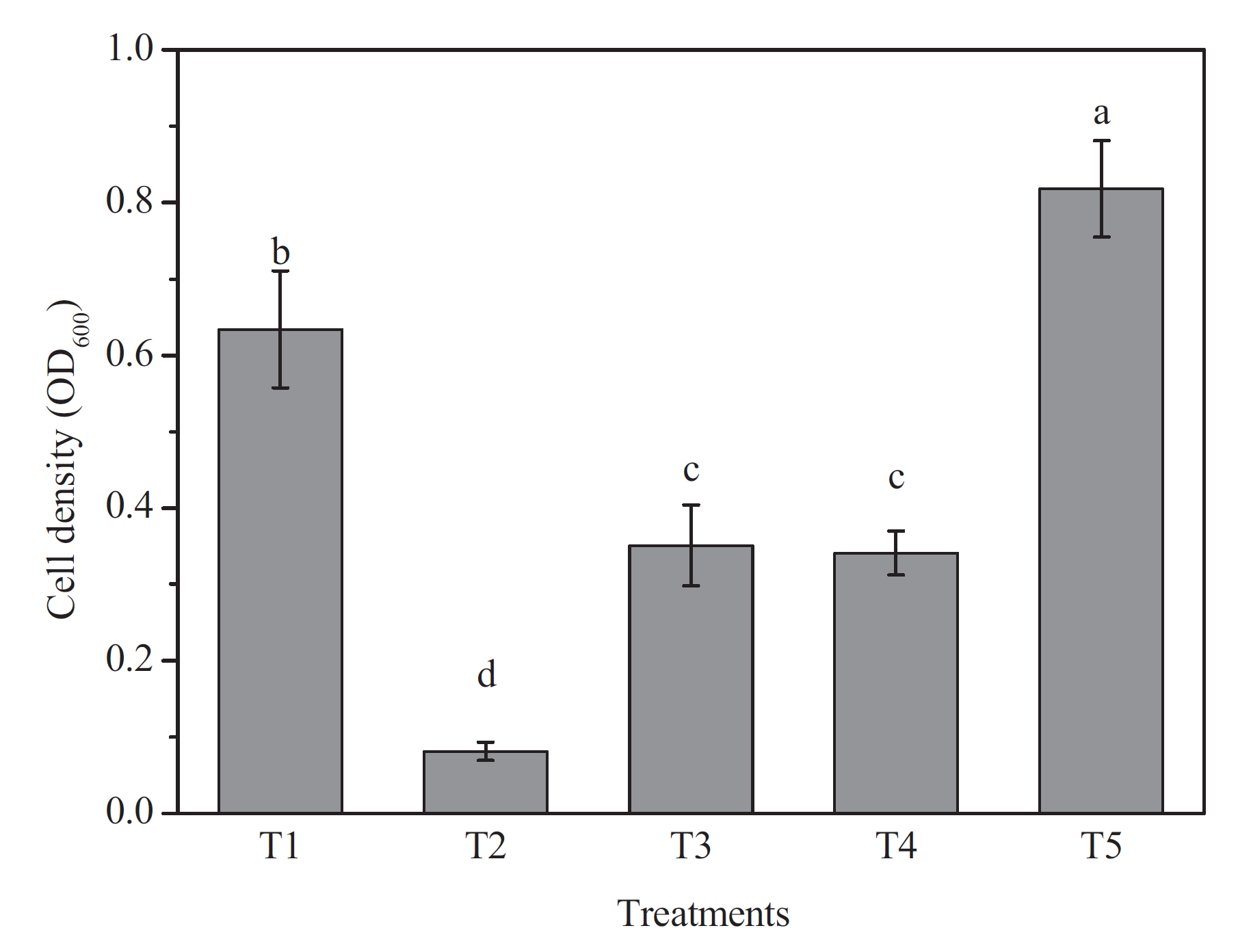

2.不同处理下菌群的长势

不同处理下各菌群的长势和密度在一定程度上影响了菌群对原油的生物降解。测量T1-T5各处理菌液的OD600值发现,T5的菌落密度显著更高。

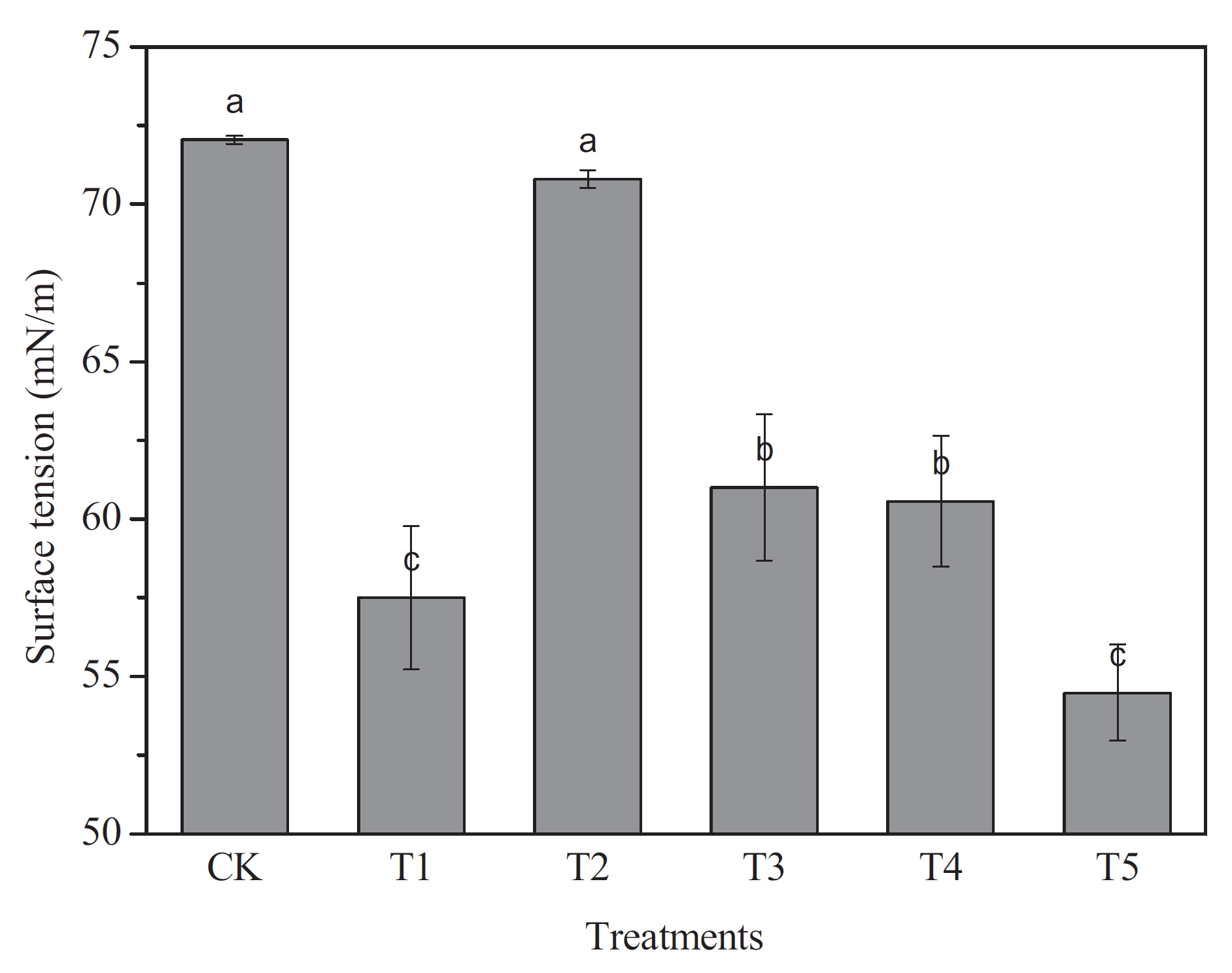

3.共培养体系能降低原油表面张力

在原油生物降解过程中,菌群会产生生物表面活性剂,降低原油表面张力。因此,原油表面张力的大小可看作降解的量化指标。实验发现,枯草芽孢杆菌ZF3-1在石油作为碳源的环境中,几乎不能降低原油表面张力。而微生物群落的共培养体系却能产生生物表面活性剂,从而显著降低原油表面张力。由此可见,土著菌群和枯草芽孢杆菌能以不同方式改善原油降解效果。

4.共培养体系中微生物的组成结构

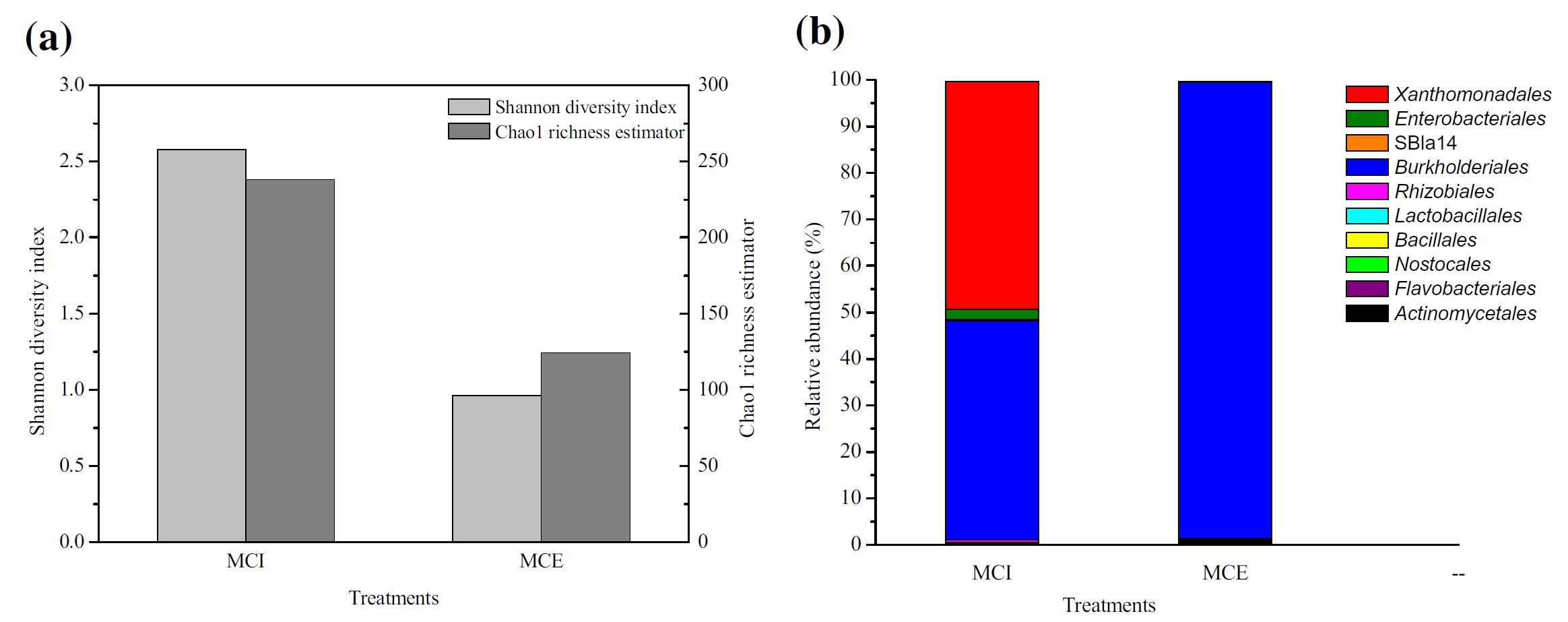

由以上结果可得知,T1处理组(即MCI,只接种土著菌群)和T5处理组(即MCE,同时接种土著菌群和外源芽孢杆菌,比例为2:1)对原油的生物降解能力突出。对MCI和MCE进行高通量测序,结果各测得77311和69458条高质量序列,归并后分别得到281和168个OTU。Alpha多样性分析结果显示,MCI的Shannon指数和Chao1指数显著高于MCE,表明引入外源枯草芽孢杆菌后,土著菌群的多样性有所下降。在MCI中,Xanthomonadales(48.9%)、Burkholderiales(47.1%)和Enterobacteriales(2.2%)两个目的微生物丰度较高;而在MCE中,随着枯草芽孢杆菌的引入,Burkholderiales的丰度显著增加,处于优势地位(98.1%),两者的物种组成具有显著差异。

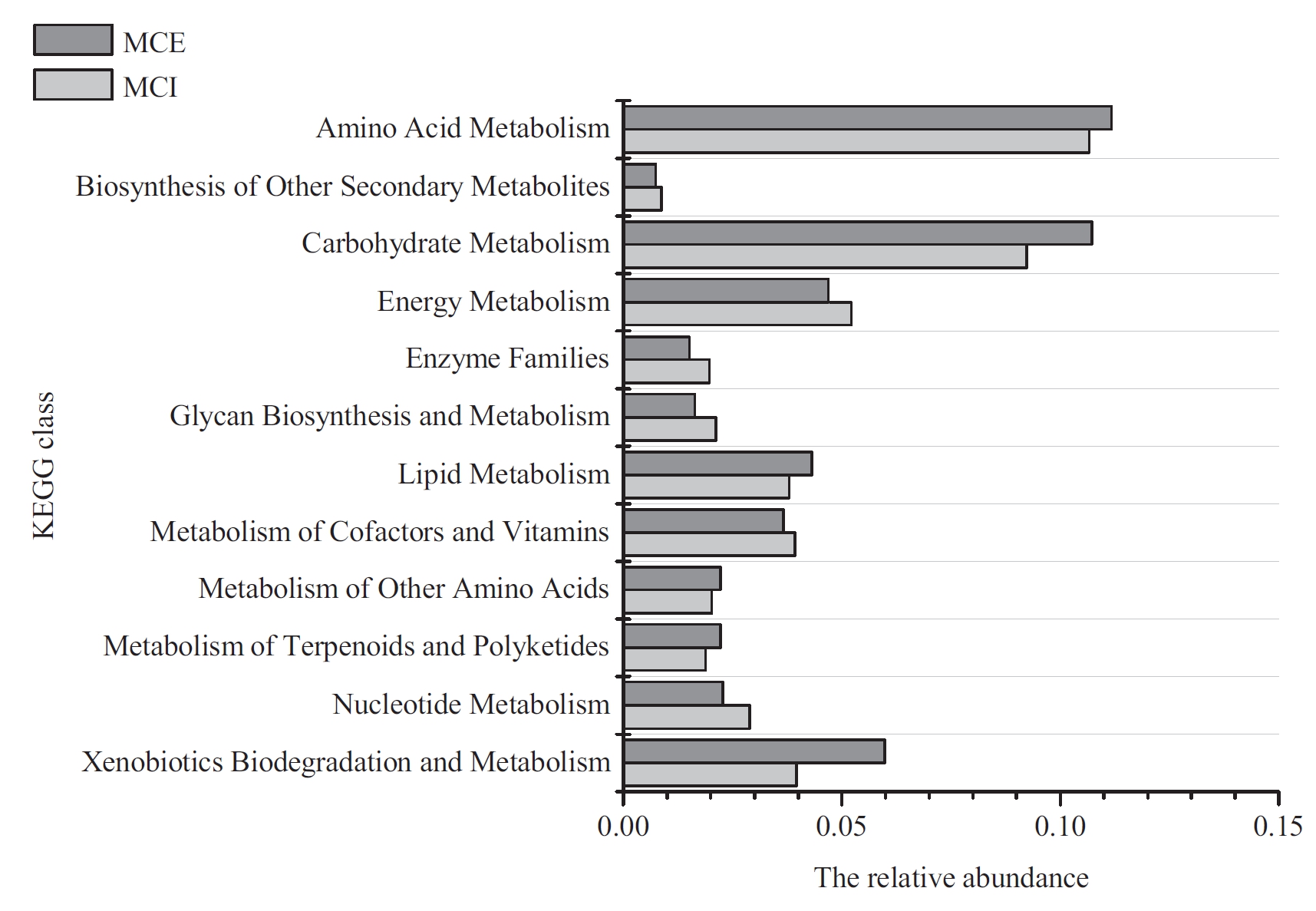

5.共培养体系的菌群代谢功能预测

对MCI和MCE进行菌群代谢功能预测分析的结果表明,MCE的异型生物质降解和代谢功能比MCI强,再次印证土著菌群和外源性枯草芽孢杆菌的共培养体系的原油降解能力优于土著菌群MCI。

总结

本文通过建立“土著菌群+外源枯草芽孢杆菌”的共培养体系,并结合高通量测序技术,不仅发现枯草芽孢杆菌ZF3-1对长链烷烃具有良好的降解作用,并且发现,引入该菌之后,能显著改变土著菌群的组成结构,并大幅提升土著菌群对原油的生物降解能力。

本研究的测序和数据分析工作由上海派森诺生物科技股份有限公司完成。

文章索引

Tao K, Liu X, Chen X, et al. Biodegradation of crude oil by a defined co-culture of indigenous bacterial consortium and exogenous Bacillus subtilis[J]. Bioresource technology, 2017, 224: 327-332.

点击链接,阅读原文献:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852416314870